レポート

【Event Report】産業リノベーション時代の空間とビジネス #2他用途と掛け合わせる社交の場としての銭湯

1.銭湯のうつりかわり〜墨田区 大黒湯・黄金湯を例に〜

新保さん夫妻は、墨田区の錦糸町〜押上エリアにて大黒湯、黄金湯、さくら湯を、また新宿の金沢浴場を含め合計4軒の銭湯を経営しています。2012年に卓也さんの祖母から大黒湯を継いだことをきっかけにご夫妻で銭湯の運営を開始しましたが、当初は利用者も集まらず人を雇うのも大変だったそうです。光熱費の高騰、相続税等の理由から継続が苦しくなり辞めてしまう銭湯も多い中、2018年には知人が経営する近隣の黄金湯も引き継ぎました。

▼銭湯ニーズ変化下での大黒湯再生

新保さん夫妻は「なぜ目の前のマンション住民は銭湯に来ないのだろう?」という疑問から、まずは近隣の人が来たくなる工夫から開始。銭湯の日常使いが減り、リフレッシュ・気分転換の場所になった背景を捉え、SNS投稿、レンタルタオル、露天風呂増築、24時間営業など様々にチャレンジしていくうちにお客さんが増えていきました。

▼黄金湯継承と銭湯ごとの特徴づけ

▼銭湯から派生し、まちに広がる新たなビジネス

「『沸かせ!!未来を』を理念に活動していきたい。お風呂を通して未来を創っていきたい。」と朋子さん。墨田区の皆さんに支えられ、小さな挑戦の積み重ねでここまできたと振り返ります。地域の方に還元し、いつまでも未来を沸かせて行きたいとの熱い想いを語って頂きました。

2.最小不幸社会を実現する銭湯の在り方

仕事も一段落ついた2019年末頃、祖母が銭湯を閉めて売ろうとしていることを聞きました。漠然とした「銭湯をなくしてはいけない」という想いから、反射的に「僕が継ぎます」と発していた大久保さんは、①自分に時間があったこと、②銭湯は公共的な事業であるため一度始めたからには続けていく責務があること、③公共性が高い事業を家業とする一族に生まれた者として、銭湯を続けなければ、「大学に行ける、幸せに暮らせる」という幸運に恩返しをしない不届きものになってしまうこと、という3つの理由があったように感じるとその時のことを振り返ります。

▼最小不幸社会の実現と銭湯

では銭湯にできることは何か?この一時的な回答として、社会学者である内田樹の著書「コモンの再生」より、「『みんなが、いつでも、いつまでも使えるように』という気配りができる主体を立ち上げること」であると導き出しました。銭湯で解釈すると、元の場所に桶を戻したり、体を洗ってから湯船に入ったり、といった気配りが共同主観的な主体を立ち上げることに繋がります。銭湯はみんなで生活する空間があるからこそ、人と人ではなく、人と共同体として思いやることができる主体を立ち上げることができるのではないかと大久保さんは考えています。

▼電気湯のミッションは「誰かの居場所をつくること」

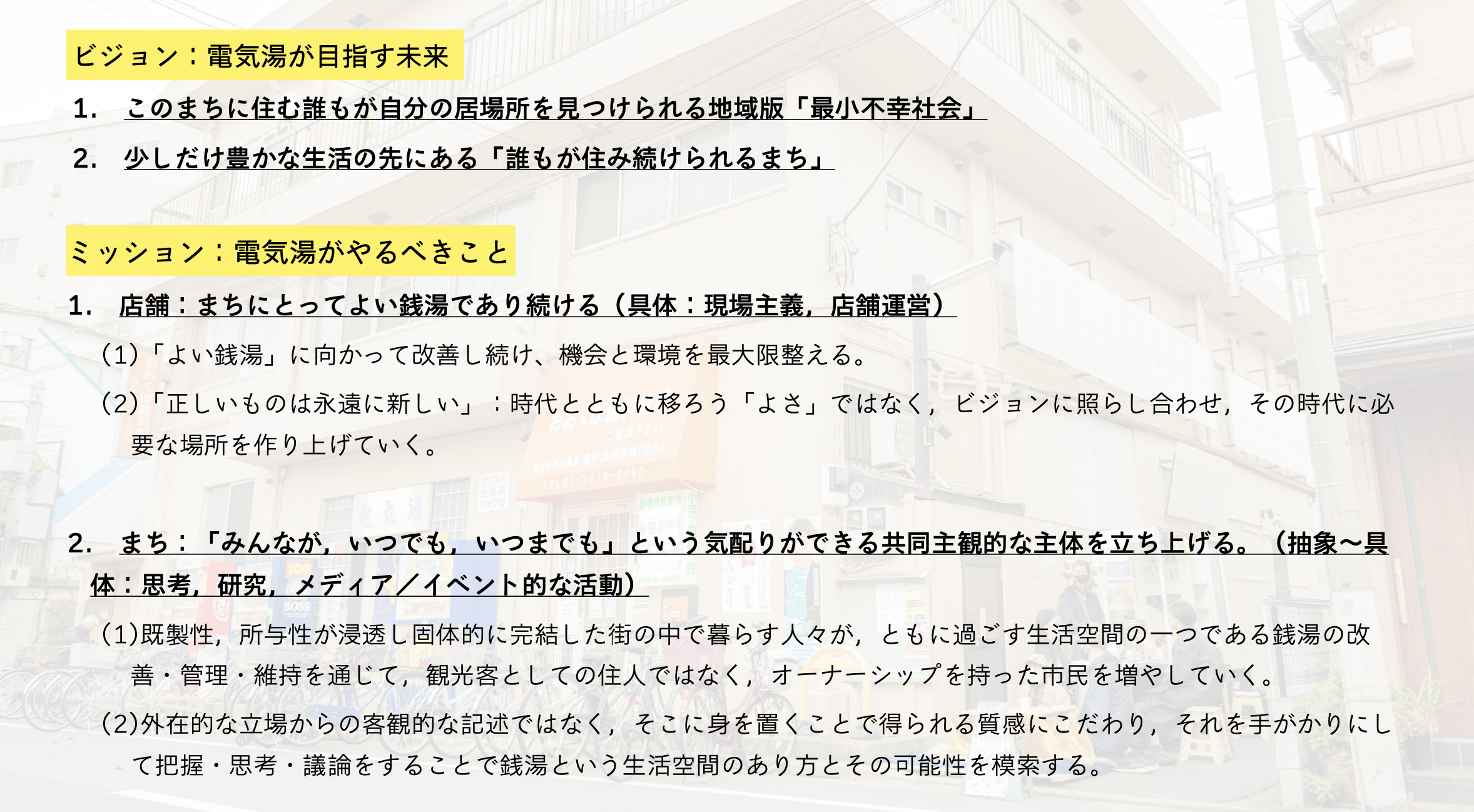

ここまでのお話を踏まえて、電気湯のビジョンとミッションをお話頂きました(下図参照)。中でもミッション(電気湯がやるべきこと)の2つ目「『みんなが、いつでも、いつまでも』という気配りができる共同主観的な主体を立ち上げること」については、都市において不幸な人が出ないようにする空間を創れるようにアイデアを広げていき、それが将来的にも成り立つことであるとの説明がありました。

▼「エモさ」と「ととのい至上主義」に抗う

近年のサウナ人気を受けて、自己に閉じこもりがちなサウナユーザーと共同を前提とする従来の銭湯ユーザーの所作の違いについて大久保さんは課題に感じています。「ととのい至上主義」と大久保さんが表現するサウナユーザーの振舞いは、銭湯という共同の生活空間に交われないことも少なくないのだそうです。例えばスキー場でスキーヤーとスノーボーダーの所作が違うように、サウナユーザーと銭湯ユーザーの共存には、緩和措置を講じる必要がありそうです。また、近年銭湯に求められる「エモさ」についても、長く親しんできた生活者である 銭湯ユーザーを観察の対象とし客体化してしまうことで押しやる方向に働くこともあり、ここにも課題があると大久保さんは考えます。そういった意味でも、新保さん夫妻が運営する4つの銭湯ではバランスを取りながら潜在顧客の幅を広げていることをリスペクトしているとのことでした。

3.トークセッション / Q&A

▼ニーズと店主が創り出す銭湯の色

大久保さんからは「サウナユーザーと銭湯ユーザーのすみ分けが難しい」とのお話がありましたが、サウナではなくても、熱いお湯が好きな人もいれば温いお湯が好きな人もいるし、それぞれのニーズに合わせられないのが銭湯だと卓也さんは考えます。だからこそ、店主各々の色が出てきて、店主が良いと思う空間を提供し、共感するお客さんが集えば良いのではないかとのお話がありました。

▼銭湯と地域の繋がり

大黒湯・黄金湯が現在のようなスタイルになって以降変化した地域との接点や繋がりについて伺いました。大黒湯を改装した際に今までのルーティンを崩されてしまった常連の方に怒られてしまった経験もあり、黄金湯の改装では、スタイルが新し過ぎて受け入れてもらえるのか不安で仕方なかったという朋子さん。結果として黄金湯は思っていたよりも受け入れられ、むしろ閉店せずに残してくれたことへの感謝を伝えられることもあり安堵したそうです。ここでも、新しい取組みと既存ユーザーのバランスを上手く取られていることが伺えました。

▼新たな取り組みとビジネスの成功

▼戦略よりも想い先行で引き継いだ銭湯

▼若い人に伝えたい銭湯という文化

▼銭湯のこれからと経営者の想い

大久保さん:「都市において様々な制約が厳しくなり対話の場が失われつつある中で、銭湯は、ただただ他の利用者と対話をしたり、しんどい時に『他の人もしんどいのかな』と考えたり、そういう場であって欲しいと思います。秀逸な銭湯もたくさんありますが、自分の家から一番近い銭湯に週1回でも良いので通ってみてほしいです。」 卓也さん:「伝統文化と言われる産業になってきた銭湯ですが、今までの当たり前を少し疑問に思いながら、常々チャレンジして変化させてきました。現代社会で暮らす人たちは色々苦労も多いと思いますが、お風呂に来たときに「何も考えずにお風呂入れたな」という空間を作れたら銭湯の価値ではないか思います。」 朋子さん:「自身が嫁いですぐに大黒湯の経営を開始し、子育てや介護と両立しながらしんどい時期もあり、当時は銭湯業界がこんなに盛り上がるとは思っていませんでした。皆さんのおかげで、少しずつ積み重ねて今日があると思うので感謝しています。」

4.「産業リノベーション」第2弾を終えて

さて、次回はどんな産業を取り上げましょうか。ご参加の皆さんから取り上げてほしい産業のアイデアも頂きましたので、改めて検討したいと思います。