【Special Report】松本ビジネスツアー ~「めぐるベンチ」が繋ぐ、街と山。官民連携で進める「グリーンインフラアクション」~

2024年12月9日、長野県松本市の「松本まちなかグリーンインフラアクションプラン」の実証実験として導入された、“街と山の循環”をテーマとした「めぐるベンチ」を視察するツアーを実施し、「三の丸エリアプラットフォーム」の各種支援事業を行っている(有)ハートビートプラン(以下、HBP)共同代表の園田聡氏(兼(一社)アーバニスト理事)と「めぐるベンチ」のプロジェクトメンバーにてご案内いただきました。

めぐるベンチは、“朽ちる”をテーマに、松本市で制作されたグリーンインフラです。“朽ちる”というキーワードは、シティラボ東京のベンチャーコミュニティ、City Lab VenturesメンバーであるBIOTAの“微生物多様性”の向上を目指す研究・空間形成活動と親和性もあることから、まちづくりの知見拡大、連携可能性を探るため、BIOTA、シティラボ東京メンバー計4名が参加しました。

▼ 松本市における、官民連携によるまちづくりの進め方

城下町として発展してきた歴史が残る、松本市。歴史的なまちなみが残る松本市中心部にて、「松本城三の丸エリアビジョン」「グリーンインフラアクションプラン」にもとづき、「三の丸エリアプラットフォーム」が主導となりグリーンインフラの実装として行われた「めぐるベンチ」のプロジェクトについて、プロジェクトメンバーの皆さんからお話を伺いました。

「三の丸エリアプラットフォーム(以下、エリプラ)」は、2022年3月に松本市が策定した「松本城三の丸エリアビジョン」を実現するため、地元・民間主体の組織として2022年12月に設立されました。「誰かに語りたくなる暮らし」を合言葉に、松本城三の丸エリアで実施されるさまざまなプロジェクトをサポートしています。松本市では、1902年の松本駅開設以降、駅周辺に商店街が現れ、商業的中心性は松本駅側に移行。まちなか中心地としての役割が縮小する中、ハード面の公共事業も進み、観光や住宅、商業など都市機能の複合化が進んでいきました。

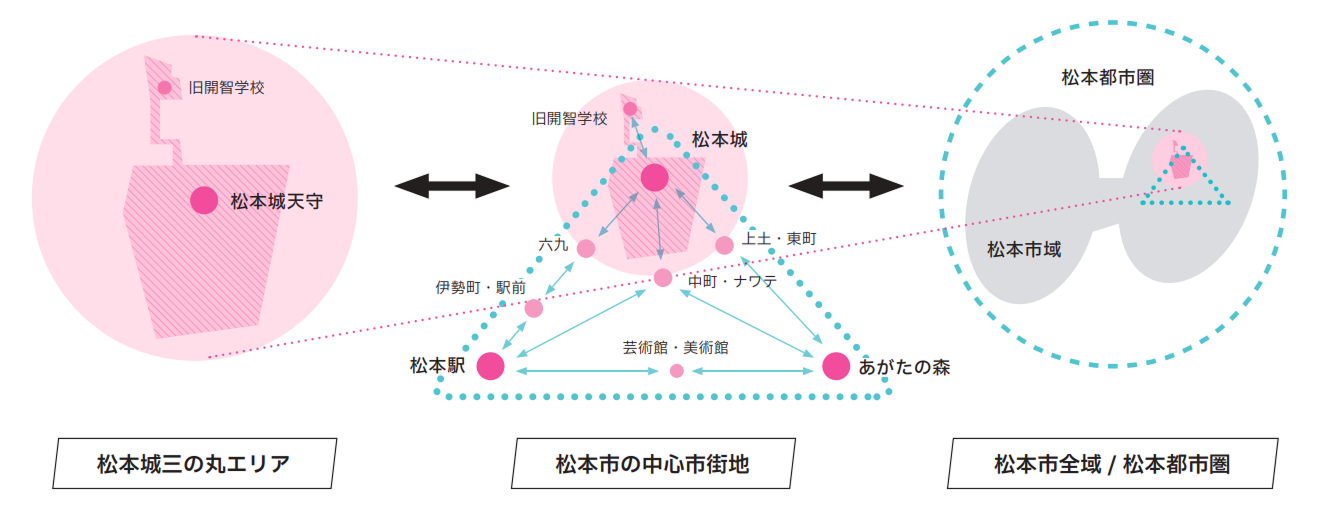

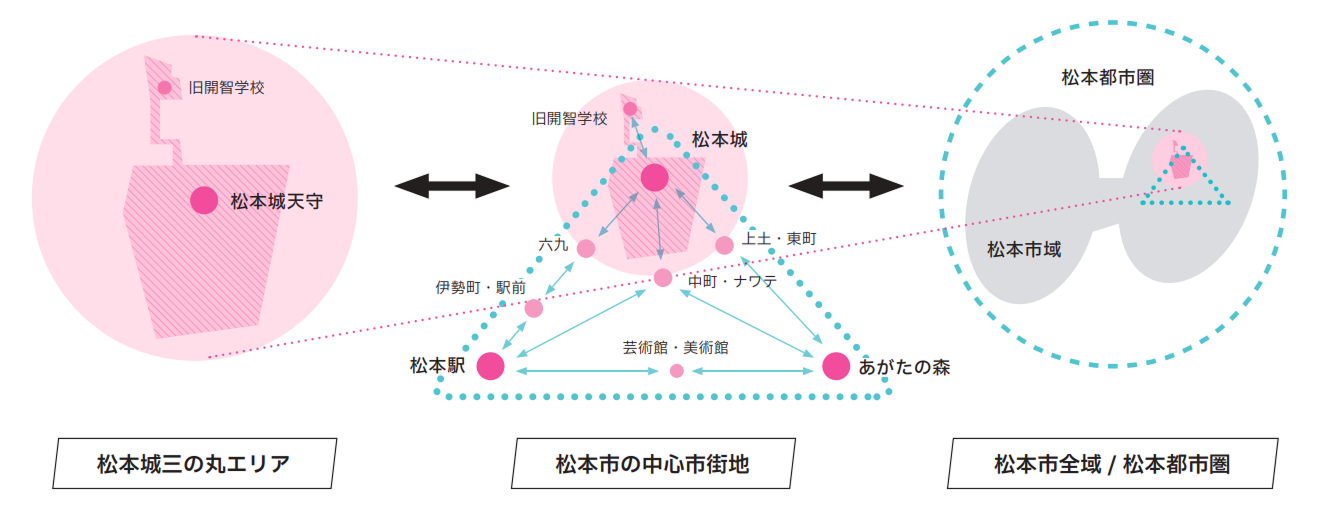

2020年頃、まちづくりエリアビジョン策定に向け実施されたアンケートでは、小中高生にとって最も「お気に入り」と感じる空間が大型商業施設という結果が出るなど、特に若者にとって魅力的な、居場所と感じられる場所が減少していることが明らかになりました。そこで、潜在的価値のあるまちなか空間の活用や、エリア全体の活性化によって、暮らす人と訪れる人の双方にとって居心地よく魅力的な、「誰かに語りたくなる暮らし」の実現を目指し2022年3月に策定されたのが、「松本城三の丸エリアビジョン(以下、エリアビジョン)」。エリアビジョンの実現に向け、現在は様々なプロジェクトが実施されています。エリアビジョンの対象は、総堀で囲まれた松本城三の丸と、昭和39年に移築復元された、旧開智学校周辺を合わせ、「松本城三の丸エリア」と定められています。それぞれ約500m離れた位置に存在する「松本城・松本駅・あがたの森」が構成するトライアングルを松本市の中心市街地と示されており、松本城三の丸エリアはその一角を担う重要なエリアです。

出典:松本市「松本城三の丸エリアビジョン」

出典:松本市「松本城三の丸エリアビジョン」

このエリアビジョンの策定やエリプラの設立を支援したのが、全国各地で都市デザインを手掛けるHBPです。ビジョンづくりにおいて、心掛けてきたのは、「まちの人と一緒につくる」ということ。まちづくりの「本当の意思決定者はまちの人であるべき」という考えのもと、基本は住民への「ヒアリング」や、「アンケート」により、住民の声を拾ってきたそうです。今回の視察をコーディネートしてくださった、HBPの園田さんはエリアビジョンの策定に関わり、エリプラの設立、そして現在も「松本三の丸エリアプレイスメイキングプロジェクト」を推進する中心的存在です。

▼ エリアビジョン実現に向けた取組と、プレイスメイキングの実践

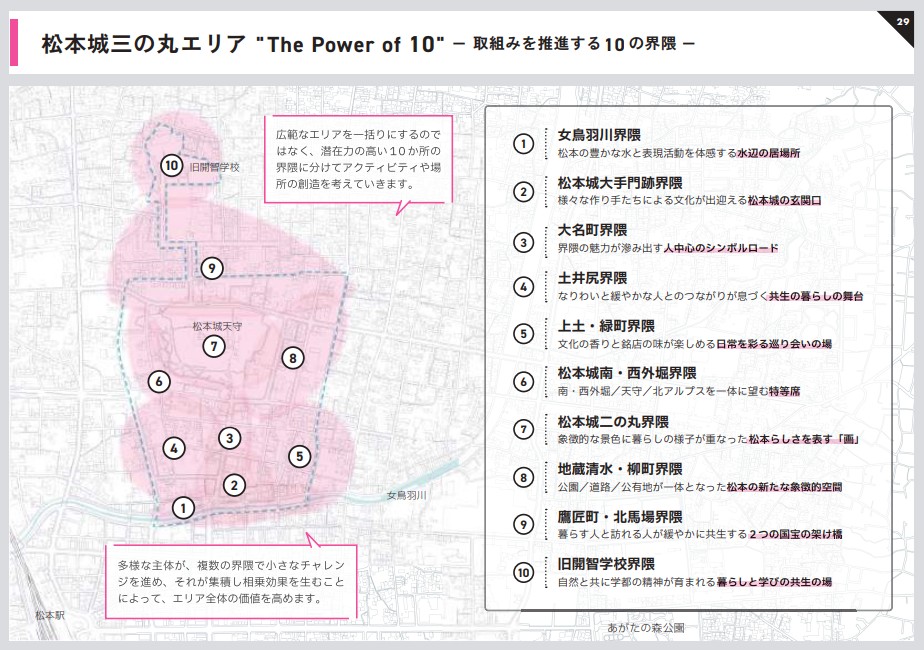

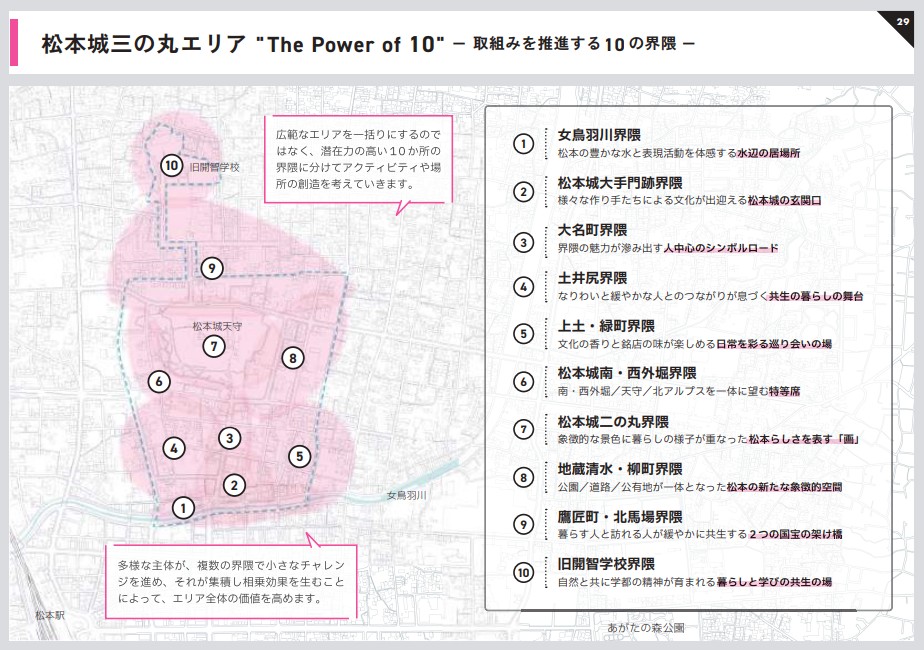

エリアビジョンは、プレイスメイキングの手法の1つである「The Power of 10」の考えによって定められており、松本市三の丸エリアにおける10の界隈ごとのビジョンが描かれています。プレイスメイキングとは、単に物理的な空間をつくるのではなく、人々の多様な活動が生まれる’’プレイス’’=’’居場所‘’をつくることを目的とした、都市生活を豊かにするための、都市デザイン手法。

「The Power of 10」とは、豊かな中心市街地には10の目的地となる場所が連続的に近接し、それぞれの目的地は小さな10の場所によって構成されるべきである。そして、それぞれの場所は、人々が携われる活動や行為をできるだけ多く(10以上)提供すべきである、という考え方です。

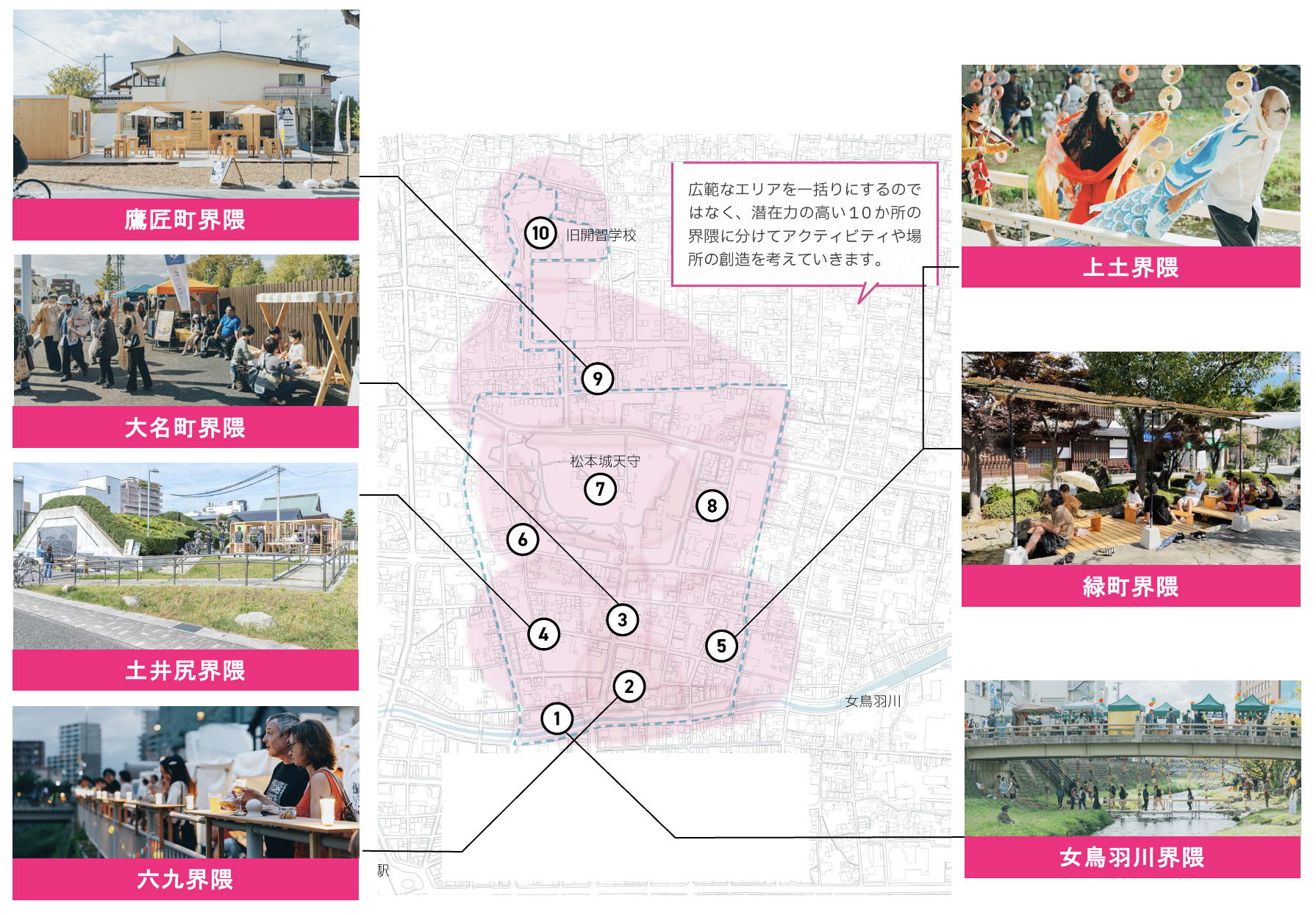

出典:松本市「松本城三の丸エリアビジョン」

出典:松本市「松本城三の丸エリアビジョン」

10の界隈ごとの目指す姿には、本市三の丸エリア内の歴史的な背景や特性などを踏まえたうえで、実際に活用する「つかう」側となる民間を支える仕組みづくりを重視した、具体的な活用シーンが想定されています。2023年からは、プロジェクトの定常化に向けた社会実験として、小さなチャレンジと効果検証がスタートしました。エリアビジョンに定められた10の界隈で、様々なまちなか空間でのマルシェや、パフォーマンスなどのイベントが行われており、現在はプロジェクトの担い手である「つかう」側の意識の変化や、関心の高まりも感じているそうです。エリアビジョンの実現に向け、プレイスメイキングの実践の成果を検証しながら小規模な改善を積み重ねることで、エリア全体の価値向上につなげていくことを目指します。

今回の視察の目的でもある「めぐるベンチ」は、松本市における長期的な構想にも関わっており、10の界隈の1つでもある松本城の外堀大通りの道路空間の拡張工事に伴い、エリアプラットフォームで社会実験やイベントを行うために占用した道路空間を活用する形で、企画・設置されました。お堀空間の心地よい滞在空間づくりが目指される中で、様々な実証実験しているのが現在の状況。今回の実証を踏まえ、お堀エリアの空間のさらなる活用が期待されます。

▼ 「グリーンインフラアクションプラン」と「三の丸エリアビジョン」

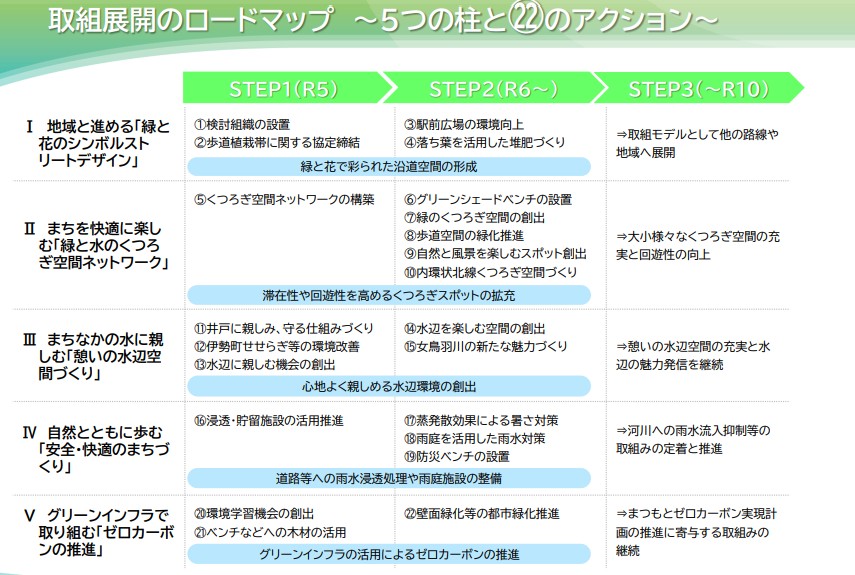

松本市では、防災、環境、経済など、社会の複数の課題を解決できるインフラとして、「グリーンインフラ」の普及を進めています。令和5年には、松本市で「松本グリーンインフラアクションプラン」が策定され、緑や水を生かした歩道や、ポケットパーク、オープンスペースの活用により“もっと心地よく、出かけたくなるまち”を具現化していくことが定められました。「グリーンインフラ」とは、緑・水・土等の自然環境が持つ多様な機能を活用して、持続可能で魅力ある地域づくりを進める取組みを表します。グレーインフラのように時間と共に劣化するのではなく成長する、多様なアクターが緑に関わることができるという点もグリーンインフラに期待される要素です。

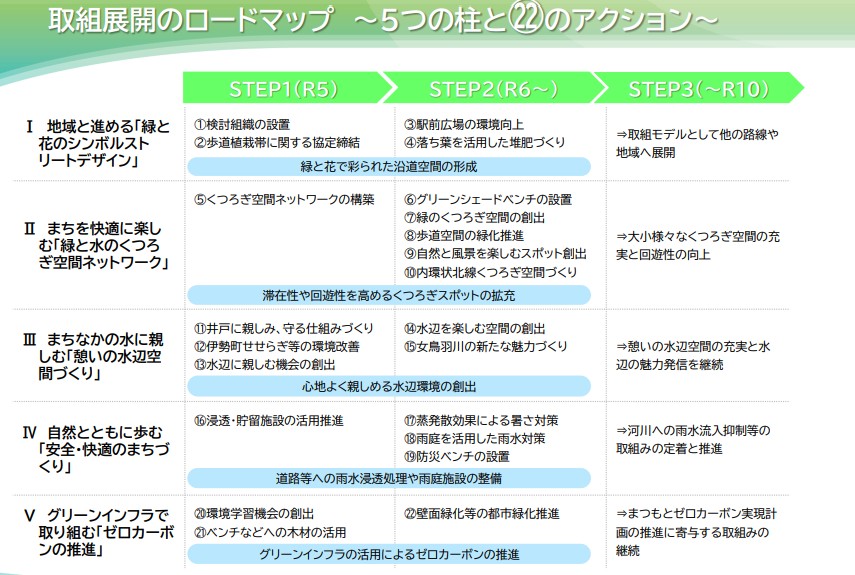

「松本グリーンインフラアクションプラン」では、グリーンインフラに関わる5つの柱・22のアクションが進められており、緑陰によるやすらぎ、親しめる水辺の創出など、具体的なシーンと空間でのアクションが設定されています。三の丸エリアビジョンと連携した取り組みの推進について明記されていることが大きな特徴であり、今回のグリーンインフラアクションの「めぐるベンチ」のプロジェクトが生まれた背景の一つです。

出典:松本市「松本まちなかグリーンインフラアクションプラン」

出典:松本市「松本まちなかグリーンインフラアクションプラン」

▼ 「めぐるベンチ」設置の経緯

当初「グリーンインフラのアクションプラン」の計画の策定を進めていたのは、松本市の都市計画課でした。アクションの一環として、都市計画課からエリプラに、ベンチ設置の検討を相談したことが「めぐるベンチ」が生まれた発端です。既製品のベンチを購入する話も上がったそうですが、単に予算内で既製品のファニチャーを購入して設置するのではなく、まちの物語を感じられるオリジナルのファニチャーの設置を試みることになりました。都市計画課から制作委託での発注が決まり、HBP、MEMENT 上田さん、松本市で林業を営む柳沢林業でプロジェクトチームを結成して受託。「めぐるベンチ」の制作が本格始動しました。

コンセプトづくりやベンチのデザインの担当であるMEMENTの上田さんは組織設計事務所での経験を持ち、独立後に立ち上げたMEMENTでは、「コンサルティング」「デザイン」「アート」を軸に掲げ、都市・公共空間のデザインを幅広く手掛けています。

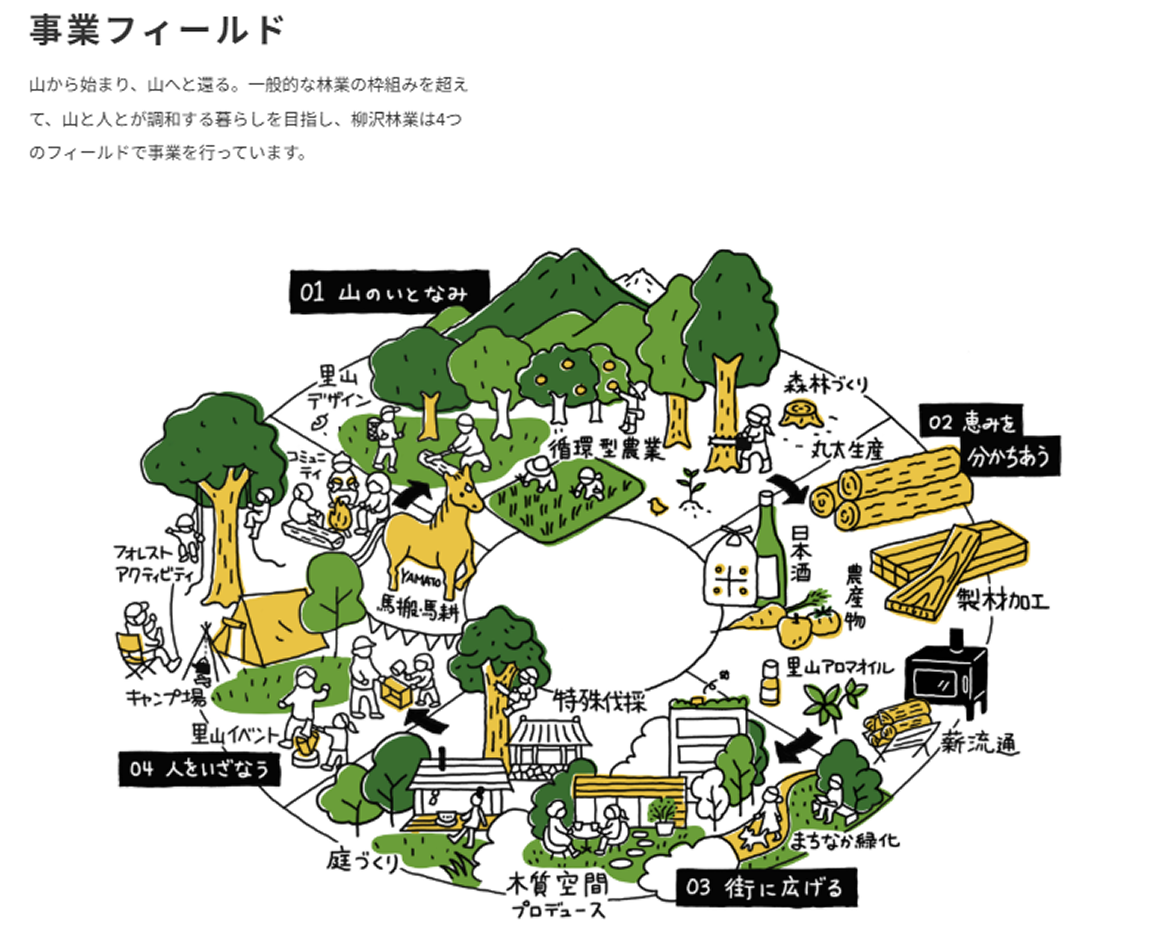

材木の提供やベンチの制作を担当した柳沢林業(1964年創業、2013年に法人継承し、原代表取締役のもと、現在に至る)は、「いのちはすべてひとつらなり」という意味の「自然(じねん)」という考え方ベースに、日々、山という命と向き合い、林業に真摯に取り組んでいます。林業という業界だけで見ると、質より材木の「量」が求められる時代の中で、「このまま伐採だけを続けていても、新しいこと、面白いことができない」と業界への危機感を感じていたタイミングでした。「山に触れる機会の少ない都心の人に、山と触れ合う機会を提供したいという会社としての想いが今回のプロジェクトの方向性とも一致した」と「めぐるベンチ」のプロジェクトの担当として携わられた高力さんは語ります。

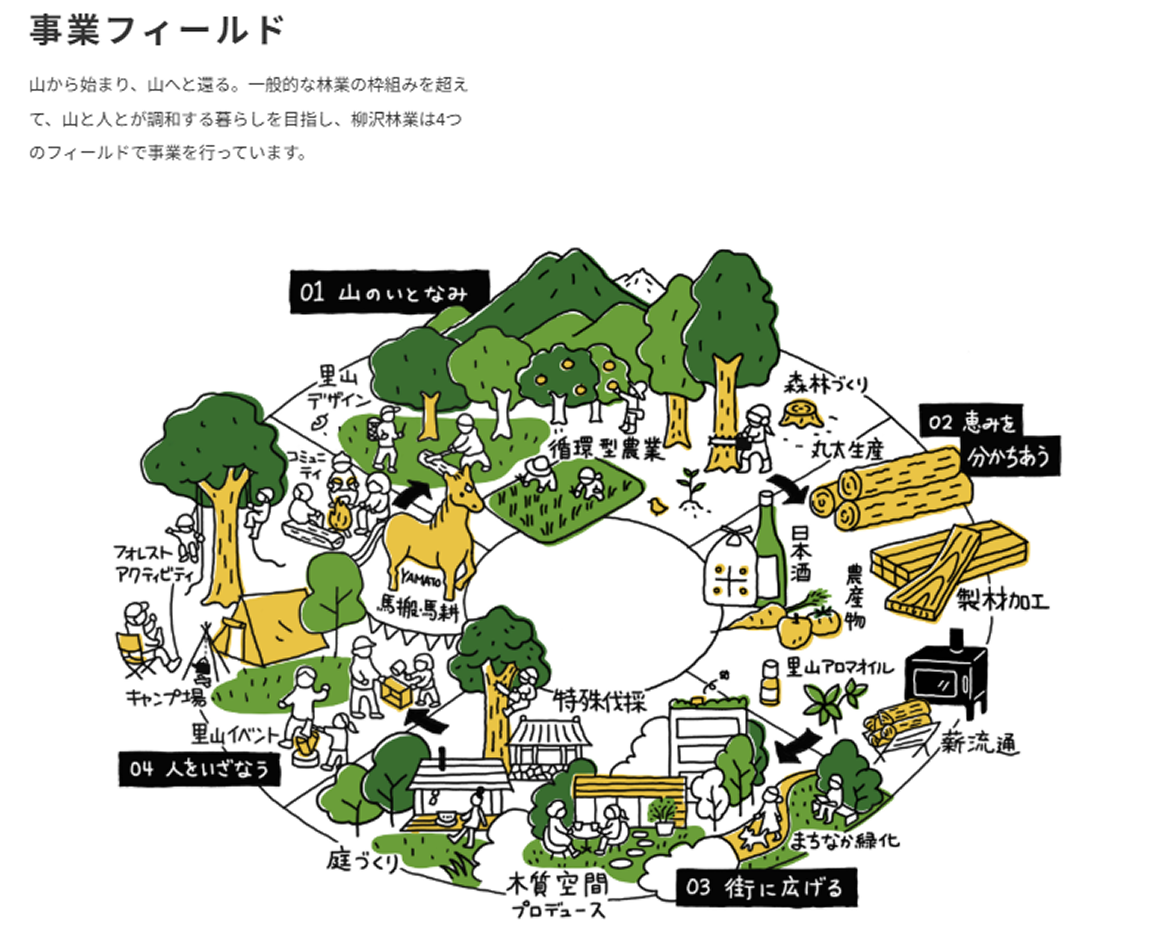

まちとのつながりを意識した6次産業化を進めている。 柳沢林業HPより抜粋。

まちとのつながりを意識した6次産業化を進めている。 柳沢林業HPより抜粋。

▼ 官民協働のデザインプロセスと成功のポイント

先に紹介したエリプラの事務局は、松本市の「おしろまちなみ創造本部(以下、創造本部)」が運営を行っています。創造本部は、行政組織の中でも珍しく、様々な部署の間に立ち、横の連携を生み出す役割を担っており、三の丸エリアのまちづくりに関することをとりまとめ、相談窓口として、庁内の調整機能を発揮しています。ベンチ設置についても創造本部へ相談が来たことにより、プロジェクトが動き出します。

今回、グリーンインフラの企画を進めていく中で、発注者、デザイナー、ものづくりの三者が一緒に目的を決めるのは、珍しい進め方だったと、上田さんは振り返ります。通常はあらかじめ制作イメージをもったうえで、素材となる材木などについてもしっかりと理解した状態で、デザイナーから制作者に依頼するパターンが多いそうです。今回は、三者が一緒に目的を決め、「何のためにやるか」「どんなメッセージを伝えるか」先に決めてから進んでいったことで、アイデアから制作まで、官民の連携でシームレスに進行していきます。また、通常1年間という期間で行うことの多い行政のプロジェクトですが、今回は8月に契約してから、設置は10月末という、タイトなスケジュールで実際の遂行期間は約3カ月ほど。短期間でプロジェクトが成功に至った裏側には、動きはじめの段階から、目的をしっかり擦り合わせした上で、三者が同じ方向を向いて進んできた背景があったようです。

▼ 松本市のまちなかに生まれた、街と山を繋ぐ「めぐるベンチ」

まずは、ベンチの素材選びからスタートします。実際にプロジェクトメンバーで材木選びの為に柳沢林業の倉庫を訪れると、想像以上に様々な種類や、状態の木が存在していたそうです。たまたま倉庫の外に置かれていた丸太の下の部分が土に還り「朽ちはじめている」姿を目の当たりにします。上田さんは、木が土に還り循環していく様から、当初“朽ちる”というイメージを着想し、帰りの特急電車でスケッチしたところから、構想が膨らんでいったそうです。

そして、最終的にベンチの材木に選ばれたのは、“朽ちる”イメージが着想された推定樹齢300年の桜、エドヒガンの老木の切り株でした。このエドヒガンの切り株を生かし、“朽ちる”をコンセプトに作品の制作が急ピッチで進んでいきます。エドヒガンが土に還る為の器をステンレスで制作。そして、実際に座る部分となるものは、山の中で立ち枯れていた「栗の木」を活用。3要素で出来上がったのが、「めぐるベンチ」です。山の命が息づく、「めぐるベンチ」。木々が分解され、朽ちていく様、そして土に還る美しさが表現されています。

拡張された道路空間に佇む、「めぐるベンチ」。

拡張された道路空間に佇む、「めぐるベンチ」。

最初に「めぐるベンチ」を見た印象はとにかく大きい!ということ。ベンチには、大きなエドヒガンを中心に、大人6名が余裕で座れます。真ん中には、水が出るようにドライミストが設置されていて、エドヒガンに着生している苔類の保護の意味を持ちつつ、夏は人も涼しめるミストになります。設置場所は、大通りに面し、北アルプスと松本城を同時に望める、非常に開けた場所です。実際にベンチに座ってみると、大地に腰を下ろしたような安心感がありました。エドヒガンの大木には、こけやキノコ、ひこばえなど、新しい命が確かに芽吹いています。

スチールの器に、土とエドヒガンと栗の木、ドライミストが設置されたシンプルな構造です。

スチールの器に、土とエドヒガンと栗の木、ドライミストが設置されたシンプルな構造です。

「グリーンインフラのアクションプラン」の計画の策定を進めていたのは、松本市の「都市計画課」でした。「めぐるベンチ」が生まれた発端は、本アクションの一環として、都市計画課からエリアプラットフォームに、インフラとしてのベンチのオーダー(発注)があったこと。当初は、予算の中で既製品のベンチを購入する話も上がったそうですが、単に予算内でインフラを購入して設置するのではなく、まちの物語を感じられるインフラの設置を試みます。

▼ 微生物多様性の向上を図るBIOTAとの親和性

冒頭に紹介したCity Lab VenturesメンバーであるBIOTAは、微生物多様性の評価指標の導入などに取り組んでいますが、「このようなグリーンインフラ導入前後の生物多様性の変化が気になる」という点も話題に上がりました。さらに、BIOTAの伊藤さんによると、植物が様々な人の手によって触れられていくと、生物多様性が拡大し、生命力維持に効果がある可能性が高いとのこと。グリーンインフラを導入する前後での微生物多様性を図る取組なども期待されそうです。

現在、多くの地域でグリーンインフラの取組が導入、実践される中、明確なグリーンインフラ機能の設定や評価として、このような生物多様性指標や、具体的な環境の評価指標との連動は非常に重要になるのでは、と感じます。今後、「めぐるベンチ」の活用が期待される中で、子供たちの教育機会の提供や、コンポストによる循環など、期待は膨らむばかり。まさに「グリーンインフラアクション」の大事なポイントである「多様なアクターが緑に関わる」ことが「めぐるベンチ」を通じて実現していきそうです。

▼ まちの資源とストーリーを生かす、持続可能なまちづくりに向けて

持続可能なまちづくりにおいて、地域内循環や、地域の自然資源の活用は不可欠です。今回の取組は、行政と民間が連携・協力しながら、まちの特性を活かしたグリーンインフラを実装し、都市で山の自然と触れる体験を創出するモデルケースとして、非常に参考になる事例でした。

HBP園田さん、MEMENT上田さん、柳沢林業の原さん、高力さん、お城まちなみ創造本部の皆様、そしてツアーにご参加いただいたBIOTA伊藤さん、百瀬さん、改めてありがとうございました!

コラム:松本市ってどんなところ?

松本市は、長野県のほぼ中央から西部に位置し、面積は、 978.47㎢で県内最大の面積を有する、中核都市です。市の面積の約80%は山(森林)で、市の西部には標高3,000m級の峰々が連なる北アルプスの山岳、東部には、美ヶ原高原が広がり、様々な河川が流れます。豊かな自然は、松本市中心市街地にも恩恵をもたらしており、松本駅から500~1000mのエリアは、井戸や河川の水辺が特に多いことも特徴です。中心市街地には21か所もの井戸があるそうで、市内を歩くと、ところどころに湧水スポットを見つけることができます。

井戸のお水で水分補給。井戸の付近にベンチが設置されているのも、ありがたい工夫です。

井戸のお水で水分補給。井戸の付近にベンチが設置されているのも、ありがたい工夫です。

中心市街地からもアルプスの山々を望むことができ、その荘厳な景色はとても印象的です。そして、松本駅から約500m離れた位置には、「松本城」が存在し、城下町が発展してきた歴史があります。松本城は、市民にとってシンボル的な存在で、市内外から多くの人を惹きつけます。

視察当日は市内の緑やインフラ、環境の取組にも着目しながら、松本城周辺に広がる城下町や商店街など、中心市街地を散策しました。歩いていて特に感じたのは、歴史的な風景だけではなく、個性あふれる、温もりの感じられる小規模な商店がとても多いこと。また、旧開智学校をはじめとして、美術館や松本市博物館などの最新の文化施設も多く立ち並んでいることから、歴史を重んじ、文化や芸術が生活に溶け込んでいる印象を受けました。松本市の城下町エリアには、現在も手仕事の職人が多く住んでおり、独自に育まれてきたその文化は、「インディー文化」として松本に根付き、移住者にも人気のエリアになりつつあります。城下町の商店街には、漆やガラス、陶器などの多くの工房が存在し、工芸品を扱う店舗が軒を連ねます。歴史的な構えの店舗の中で丁寧に並ぶ繊細な作品に目を奪われ、思わず立ち止まってしまいました。

年末年始も近かったので、縁起物に多く出会いました。

年末年始も近かったので、縁起物に多く出会いました。

特に「中町通り」は、蔵造りの建物が多く残り、独特の景観が保たれている、特徴的な商店街です。明治から大正時代に建てられた酒屋を移築し、文化を発信するレンタルスペースとしてリノベーションされた施設なども存在し、当時の歴史を垣間見ることができます。当時のまちなみの空気感や歴史を大切にしながら、未来へつないでいく意志を感じました。

(写真)MEMENT 上田 孝明

(文)有賀 由利加・右田 萌