レポート

【Field Report】Nature Positive Forum 九州 #1 KARATSU

▼唐津の海に触れるフィールドワーク 〜 海づくりは、食づくり

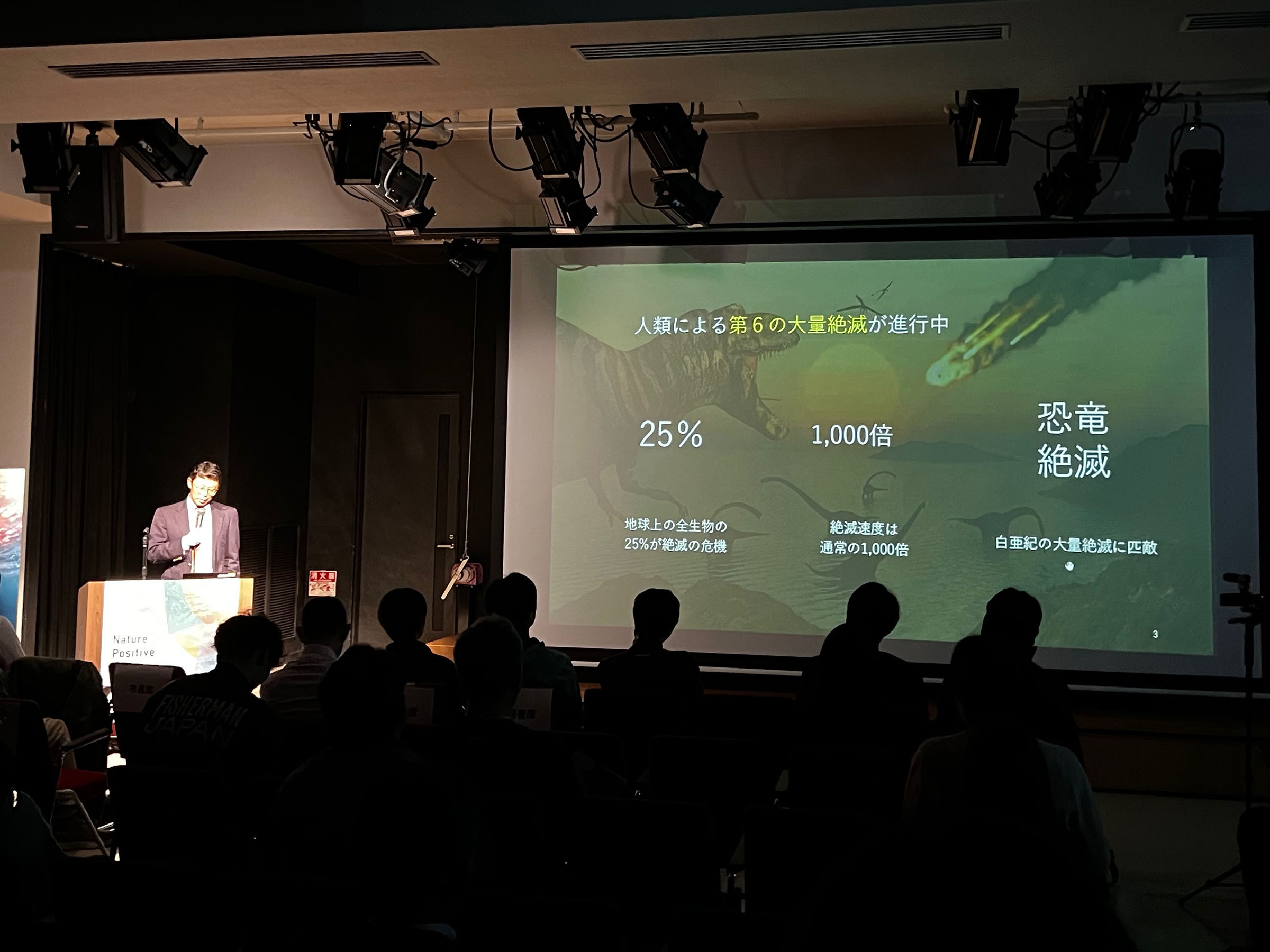

▼基調講演 〜 生物多様性をはかる2つのアプローチ

【環境DNAで人間活動と自然の関わりを可視化する】

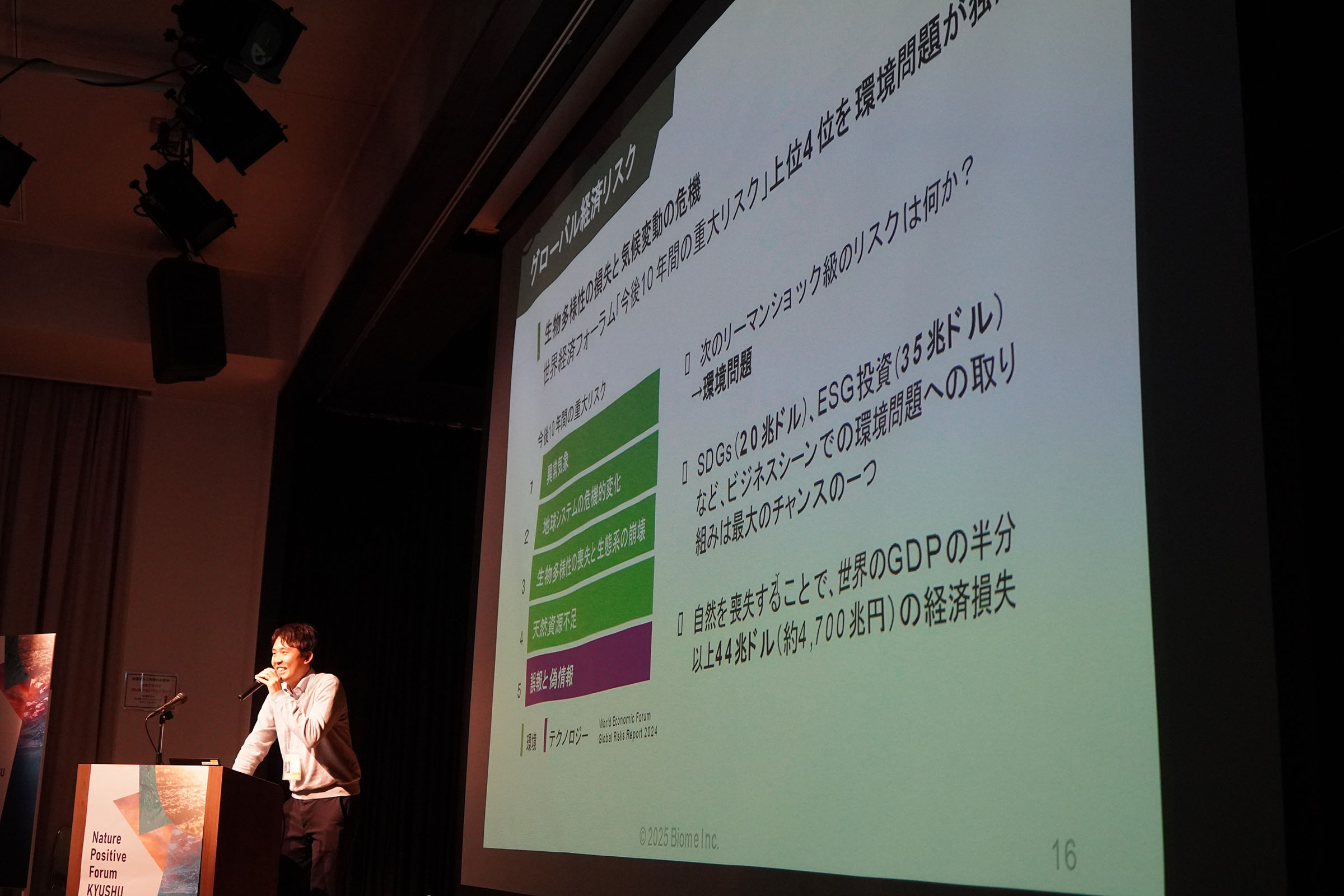

【生物多様性保全の国際動向とビジネスの最前線】

▼トークセッション 〜 企業活動で地域と自然資本の未来を拓く

【イントロダクション】

【企業活動と地域・自然資本を結ぶ「色」がついたクレジットの可能性】