レポート

【Event Report】共感都市再生セッション 〜個性や質の視点から都市の未来を考えよう!

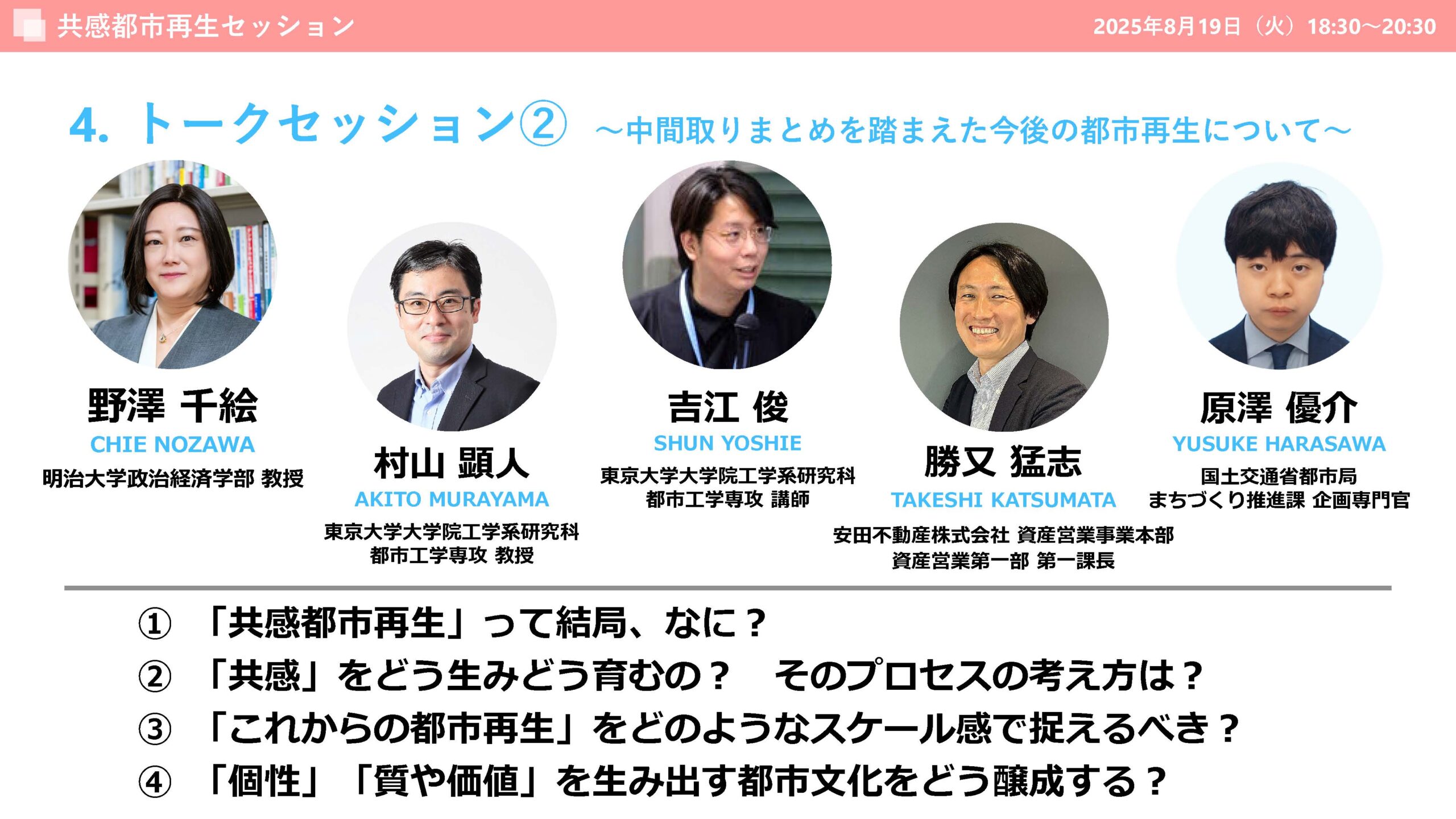

2025年8月19日、「共感都市再生セッション」を開催しました。本セッションは、同年5月に公表された『成熟社会の共感都市再生ビジョン』をもとに、今後の都市再生について自由に意見を交わすための場として開催されました。現地会場で50名(登壇者・関係者含む)・オンラインでは173名と非常に多数の参加をいただきました。

登壇者:野澤 千絵[明治大学政治経済学部 教授]

村山 顕人[東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 教授]

吉江 俊[東京大学大学院工学系研究科 都市工学専攻 講師]

勝又 猛志[安田不動産株式会社 資産営業事業本部 資産営業第一部 第一課長]

原澤 優介[国土交通省都市局まちづくり推進課 企画専門官]

MC :堀江 佑典[(一社)エリアマネジメントラボ 理事/(株)サンシャインシティ エキスパート]

右田 萌[シティラボ東京マネージャー/(一社)アーバニスト理事]

主催 :シティラボ東京

共催 :国土交通省都市局

協力 :一般社団法人アーバニスト、一般財団法人都市みらい推進機構、昭和株式会社、株式会社サンシャインシティ

1.懇談会の背景と概要

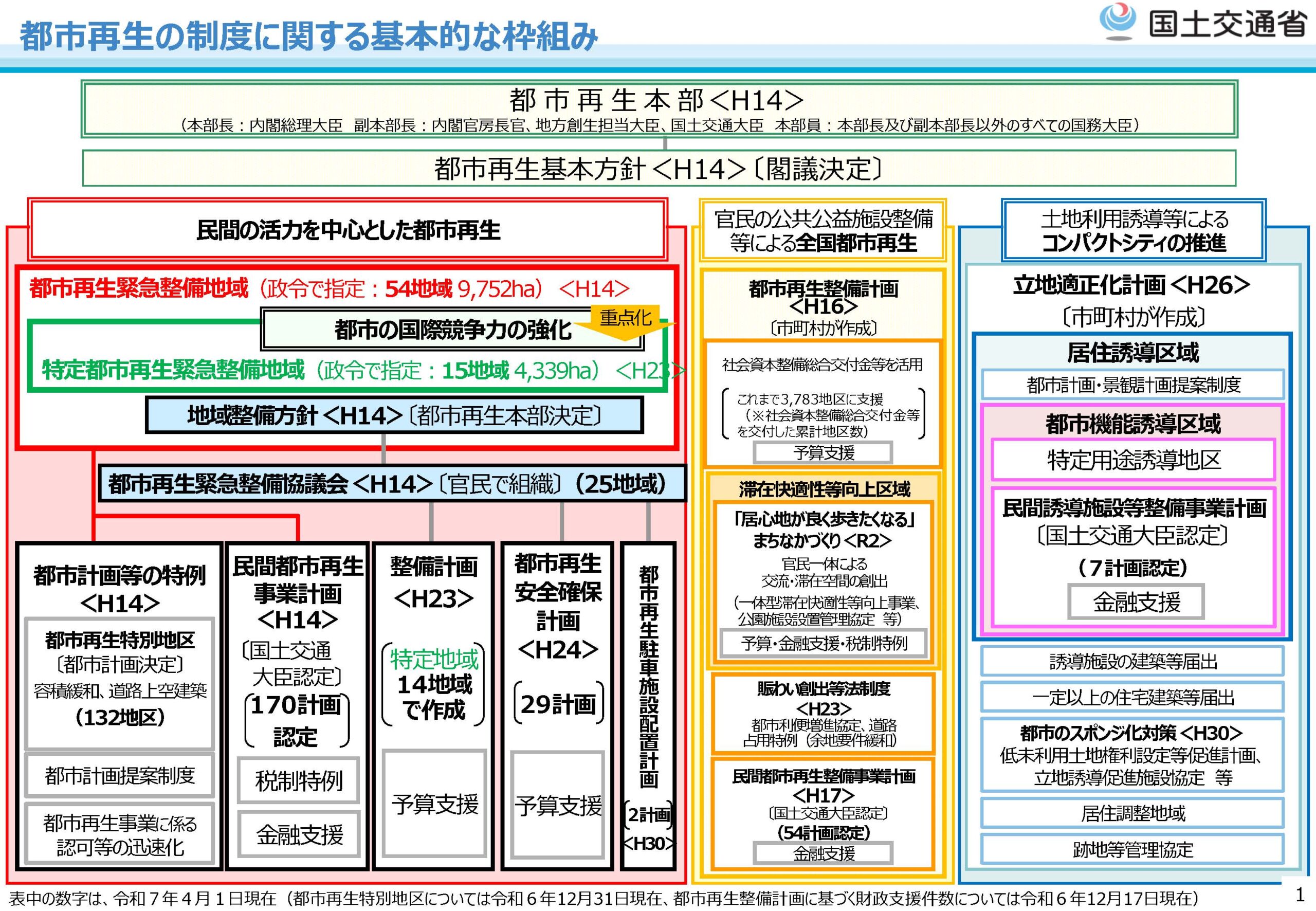

都市再生特別措置法(2002年)の制定から20年以上が経過し、成熟社会に移行する中で「都市再生」の果たすべき役割も変化してきています。国土交通省では2024年11月〜2025年4月にかけて「都市の個性の確立と質や価値の向上に関する懇談会」(以下「懇談会」といいます。)を開催。中長期的な課題もふまえながら、持続可能な都市再生を実現する視点から議論を行い、2024年5月に中間取りまとめ『成熟社会の共感都市再生ビジョン(以下「本ビジョン」といいます。)』を公表しました。

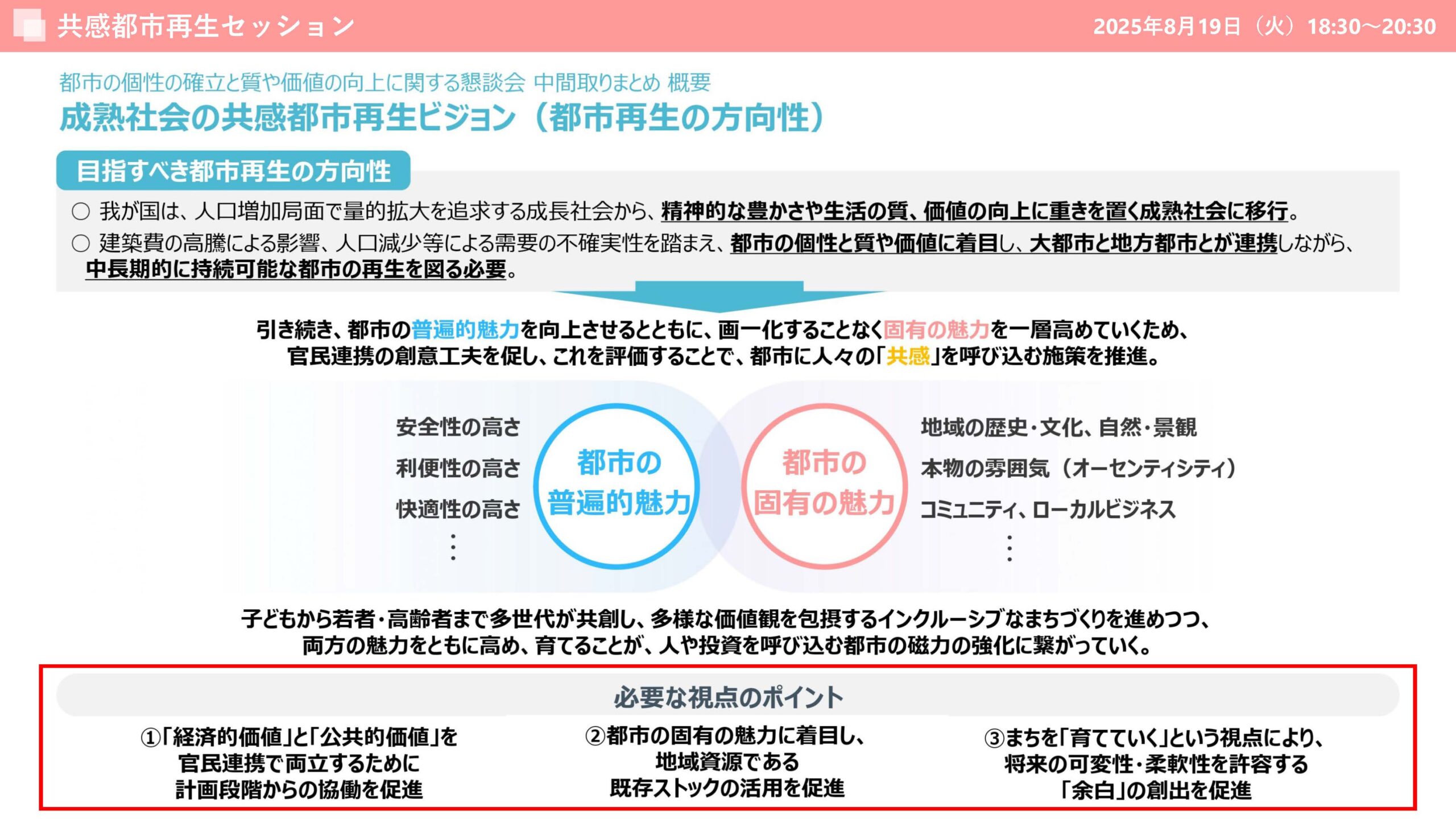

本ビジョンでは、安全、利便、快適といった「都市の普遍的魅力」を引き続き向上させる一方、歴史・文化、自然・景観、雰囲気、コミュニティ・ローカルといった「都市の固有の魅力」を高めるという視座のもと、「必要な視点のポイント」や「取り組むべき施策」を挙げています。また、これらを推進していく上でのキーワードとして「共感」を掲げています。

2.トークセッション① 〜懇談会での議論内容について

セッション前半ではまず、懇談会に参加した各々の関係者がどのような想いをもって関わり、議論をしてきたのか、継続的に関わってきた皆さんに振り返ってもらいました。

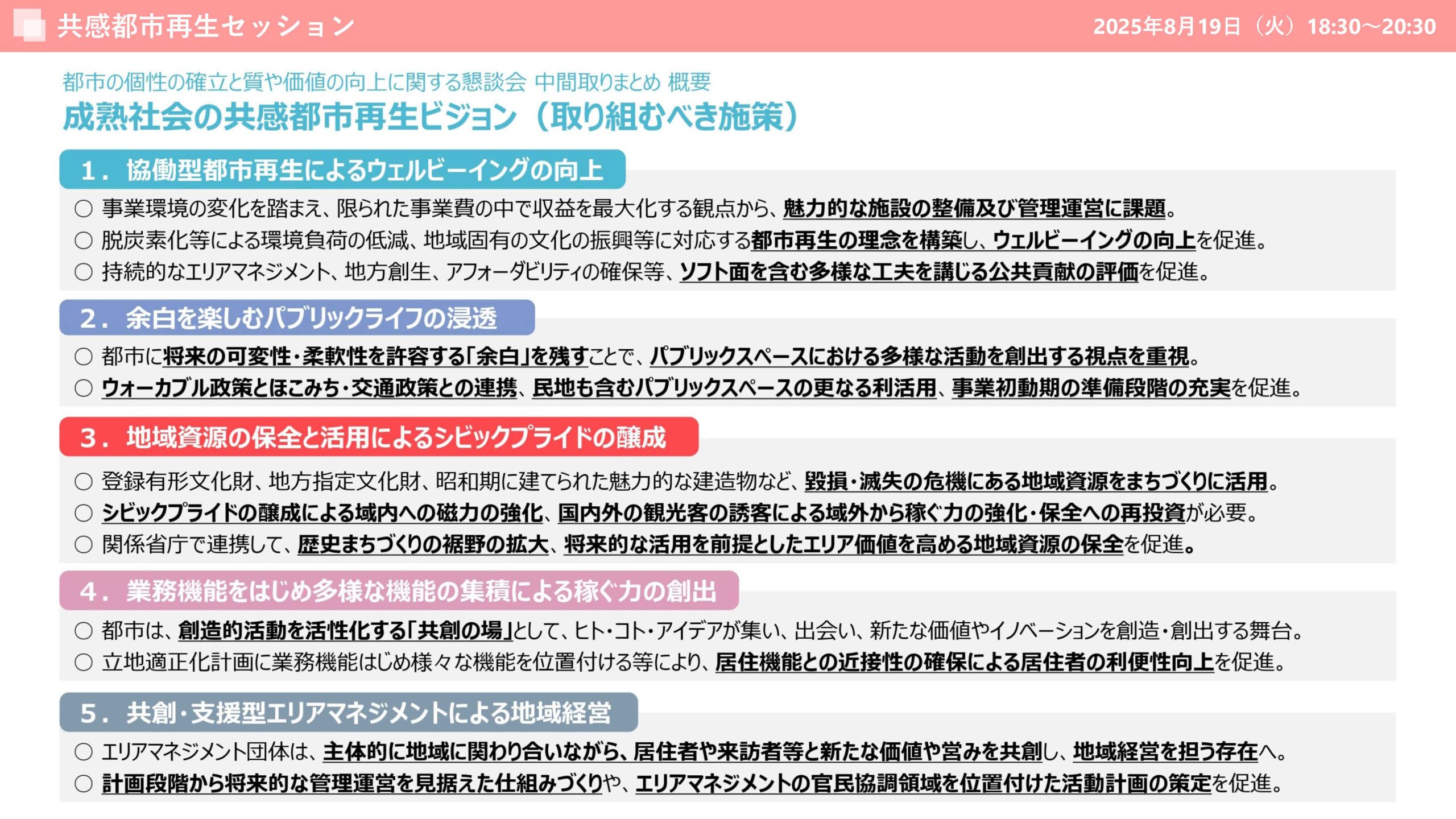

▼「都市再生」の変遷とこれから〜事務局の想い

まず、国土交通省の原澤さんより懇談会に至った経緯の解説です。2002年施行の「都市再生特別措置法」は時代に応じて役割を拡大してきましたが、大きくは都市再生緊急整備地域における「民間の活力を中心とした都市再生」、都市再生整備計画を活用した「全国都市再生」、立地適正化計画を活用した「コンパクトシティの推進」に大別できます。

いわゆる都心大規模再開発に代表される民間都市再生でも、土地の流動化による景気浮揚(2000年代)、国際競争力・インバウンド(2010年代)、ウェルビーイングの実現(2020年代)と、時代に応じてテーマも変化してきました。また、人口減少の本格化、建築費の高騰、環境や防災、デジタルなど、都市を巡る全国的な潮流も変化してきています。一方、ニューヨーク・タイムズ紙が選ぶ「行くべき52箇所」に盛岡市や山口市が選ばれるなど、都市の持つ歴史や自然、文化が世界的に評価されつつあります。

懇談会は、そのような背景を受け、中長期的な視点や地域文化を育む視点からも、都市の「個性の確立」や「質や価値の向上」が重要という課題意識から開催されたとのことです。

▼先生、そもそもなぜ委員になったんですか?

懇談会座長を務めた野澤さんは、ご自分も「社会的に共感される都市再生」という問題意識を持っており、国が持つ課題意識に「共感」したことが懇談会の座長という大役を引き受けた理由とのことです。委員長という役割柄、自分の意見よりは、皆の意見をまとめる立場に徹したが、議論が空中戦にならず、仕組みとして実現化に向かうような視点から調整を行ったとのことです。

懇談会委員の村山さんも、事前ヒアリングの中で、大規模再開発やコンパクトシティなど現状の都市再生への自分の想いを国に伝えたところ、国の方でも「共感」していただいたのではないか、それが委員に声がけをいただいた理由だと思い、喜んでお引き受けしたとのことです。

▼事務局として本ビジョンの特徴をどう考えますか?

再び事務局の原澤さんよりの中間取りまとめの特徴と考える点を伺いました。ひとつは、かなり広範な制度にわたる議論を行った中で押さえたい横串として3つの「必要な視点のポイント」が整理されたということです。対外的には5つの施策が目立ちますが、その背後にある共通思想も実は重要という話かと思います。

さらに、実際に取り組む自治体や開発事業者によるソフト面の努力を積極的に評価することに着目したこと。また、都市の個性、質や価値を育んでいく上で中長期という時間軸を打ち出したことは、国土交通省の都市行政としても新しい取り組みとのことでした。

3.トークセッション② 〜中間とりまとめを踏まえた今後の都市再生について

(1)ショートプレゼン

▼地域の個性を磨く都市づくりに向けて|野澤さん

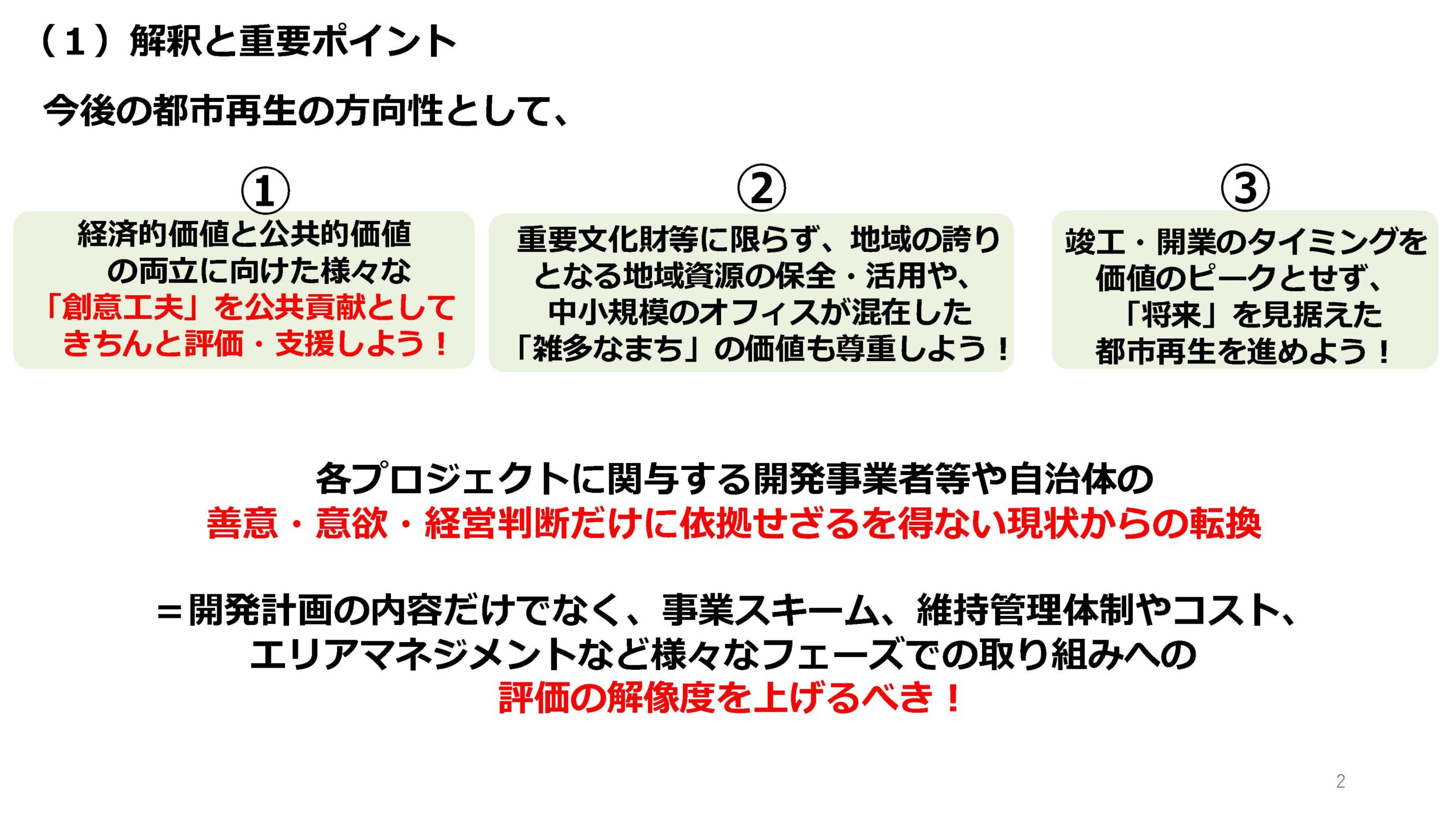

今後の都市再生は、「創意工夫」を公共貢献として評価・支援すること、重要文化財などの位置付けがない地域資源や中小オフィスが混在した「雑多なまち」も尊重すること、竣工・開業時ではなく「将来」を見据えることが必要。 「創意工夫」をきちんと評価・支援するためには、開発事業者や自治体の善意・意欲だけに頼っている現状から、様々なフェーズの取り組みへの「評価の解像度」を上げることが必要。今後、新しい制度の実効性を上げるためには、国・自治体の関係部署で「共感」も得ながら、従来からの定型化したメニューを同時に見直すことも重要。

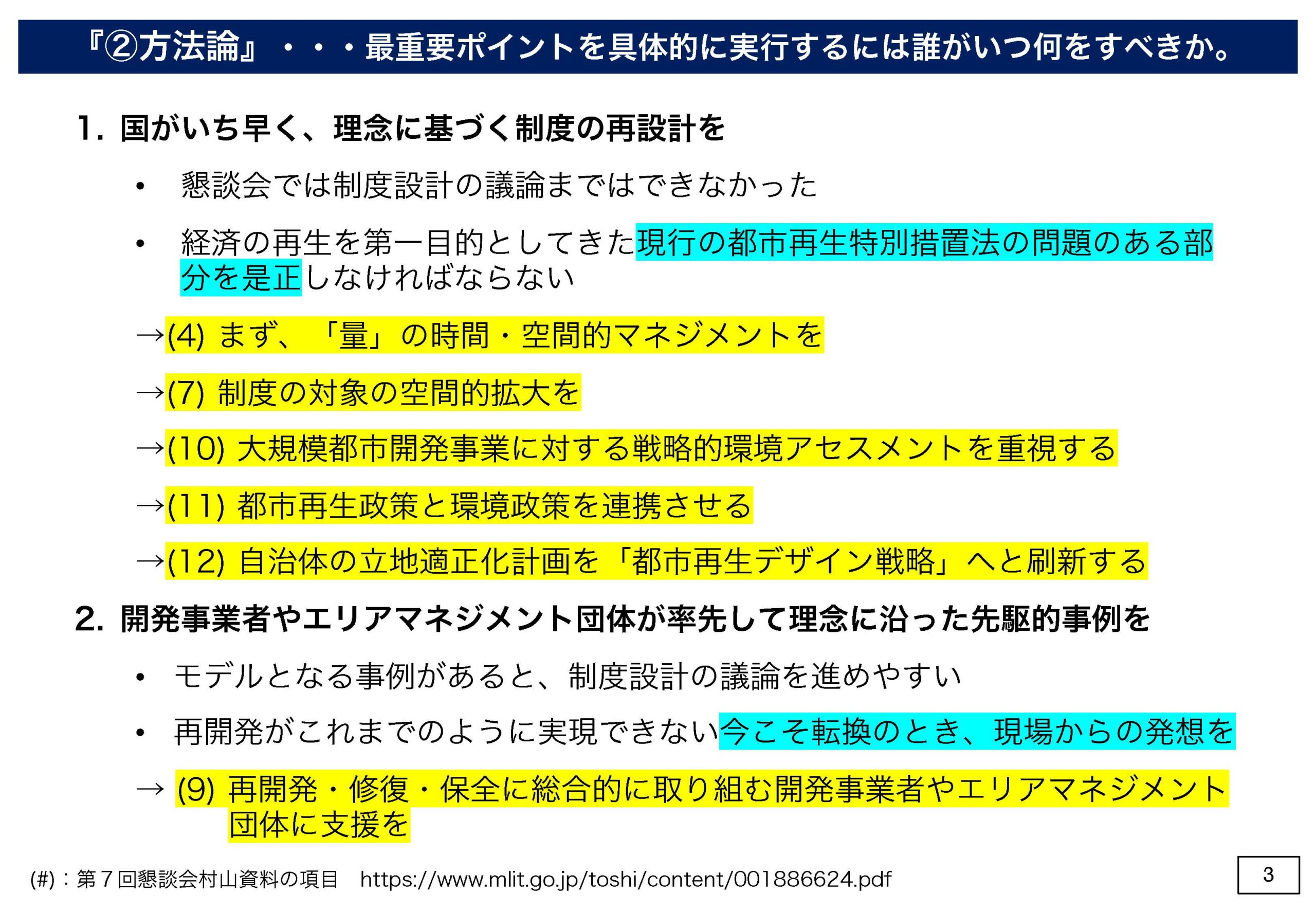

▼中間取りまとめの振り返りと今後の展開|村山さん

経済的価値と公共的価値を両立するということは、両者の二項対立ではなく、環境・社会・経済を公共的価値として捉え直すことではないか。また、本来の都市再生は再開発だけでなく修復・保全の手法もあわせて考えることが必要。これらを総合的に取り組む開発事業者やエリアマネジメント団体を支援すべき。懇談会では制度設計の議論まではできていないため、現行の都市再生制度を見直す必要があるとともに、先駆的事例をモデルとして評価することが重要。 今後、都心・駅前の再開発への様々な声からも学びながらその意義を再確認すると共に、立地適正化計画も多様な都市構造・都市形態を許容した「都市再生デザイン戦略」としてアップグレードすべき。

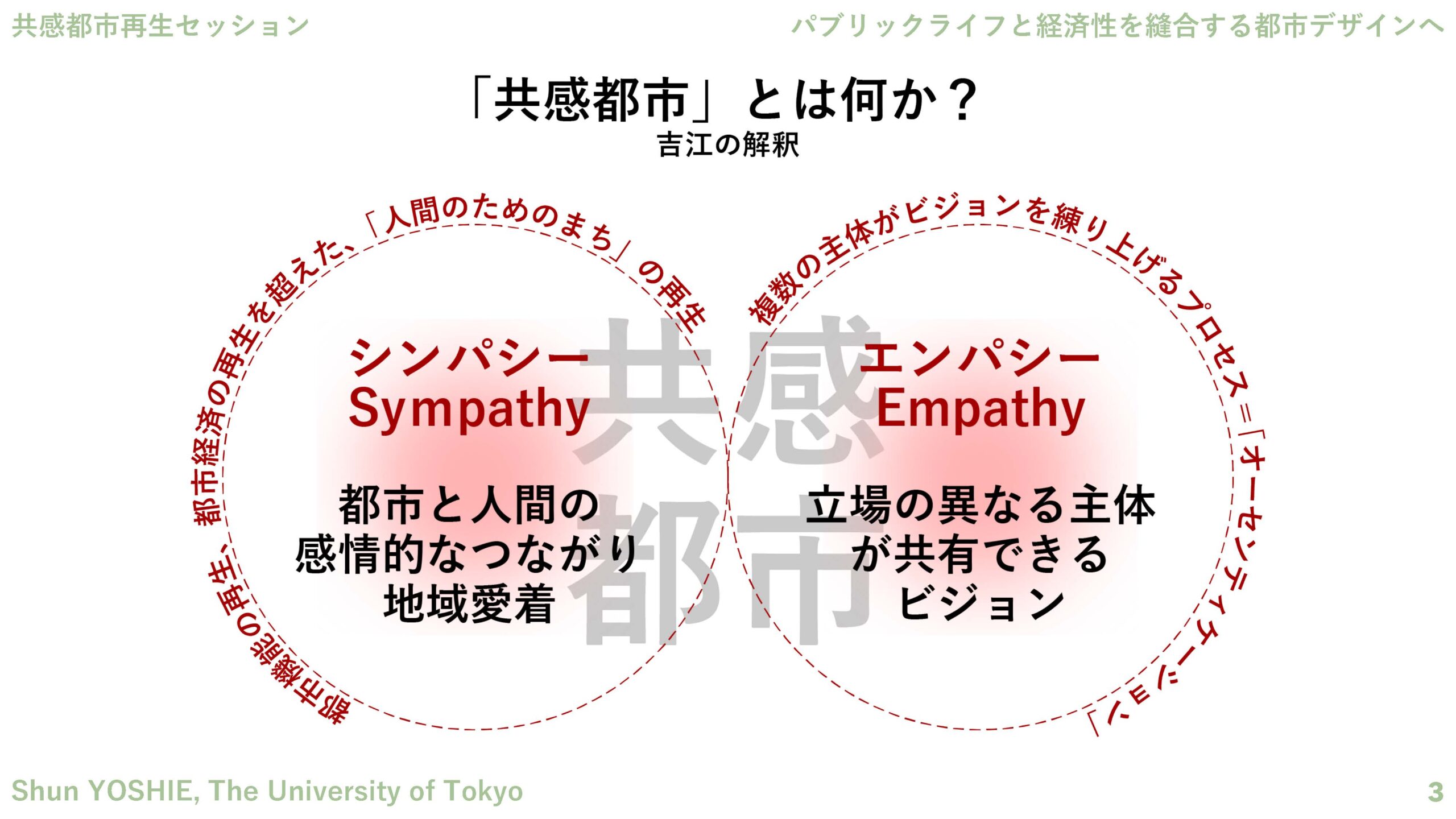

▼パブリックライフと経済性を縫合する都市デザインへ|吉江さん

「共感」には「シンパシー(都市と人間の感情的なつながりや地域への愛着)」と「エンパシー(立場の異なる主体が共有できるビジョン)」の2つの側面がある。パブリックライフに投資し、中長期的な視点から地域のバリューを持続させる〈迂回する経済〉の考え方と、地域に根づいた主体が開発に参画する「関わりしろ」をつくり、地域を育てることが自らの利益に還ってくる循環を生むしくみが必要。 経済資本だけでなく社会関係資本や文化資本などを考慮した〈新しいものさし〉をつくる。また、再開発エリアの内部だけでなく周辺の小スケールな取り組みと連携して〈パブリックライフの織物〉としての都市をつくっていく。

▼開発区域と周辺エリアの融和したまちづくり|勝又さん

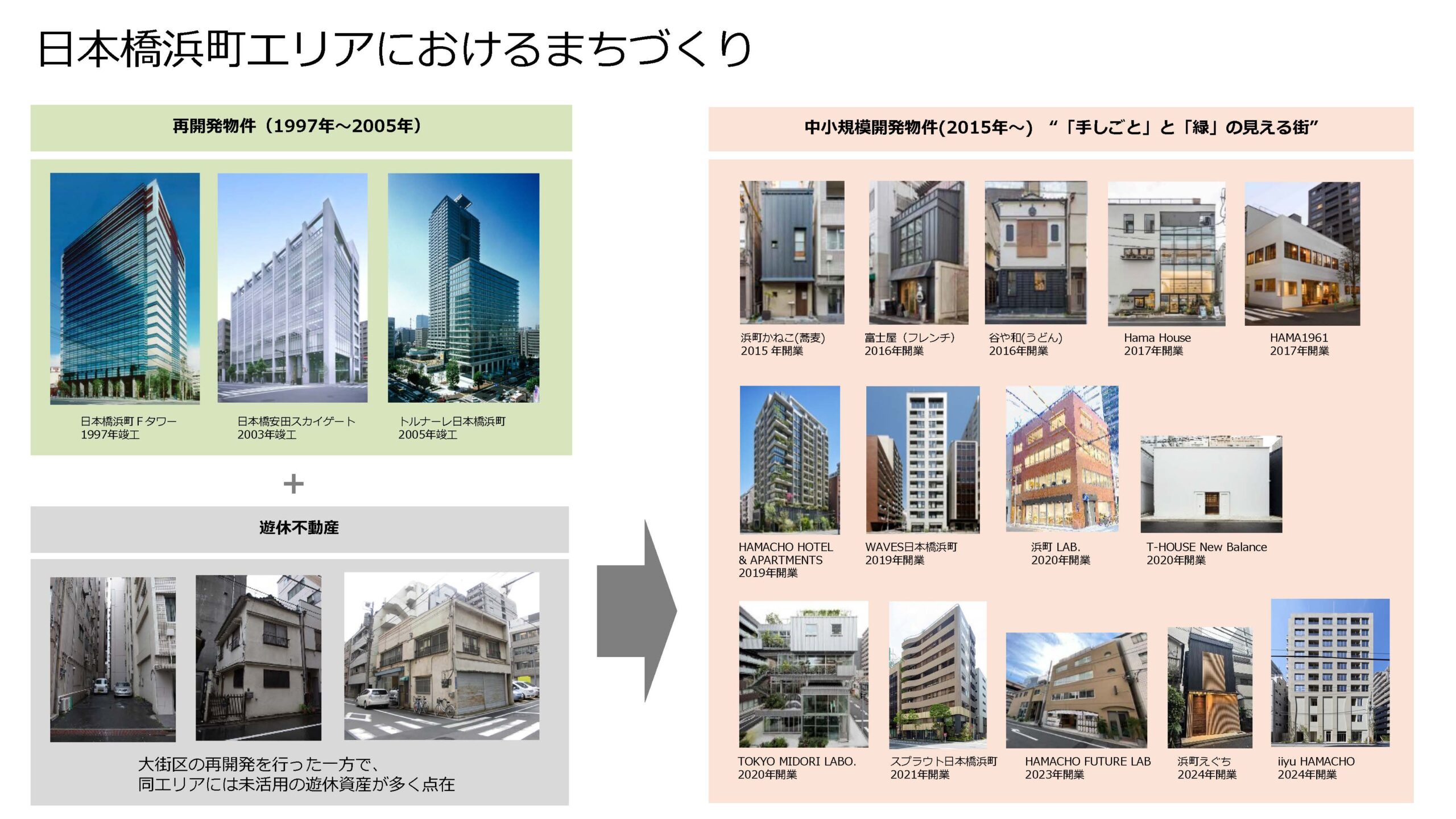

神田淡路町のワテラスではエリアマネジメントの一環として、学生が住みながら地域の活動に参加するしくみをつくった。再開発をすると「通う人は増えるが住む人は増えない」という地域との会話が契機。開発事業者である安田不動産グループがスチューデントハウスの所有・運営を行っている。 日本橋浜町エリアでは、2000年前後の再開発案件の周辺に未活用の遊休不動産が点在している状況であった。2015年頃より再開発案件の周辺で、”「手しごと」と「縁」の見える街”として、地元企業や地域団体・個人とエリアマネジメントを進めながら、飲食やホテル、オフィス、ラボなど地域に求められる中小規模の開発を実施、いわば「2回目の都市再生」に取り組んでいる。

(2)ディスカッション〜今後の都市再生とは?

続いて、多様な視点から「共感都市再生」への視点を広げていくディスカッションです。

▼「共感」という言葉に込めた想い〜誰と誰?、何と何?

原澤さん:近年の都市再生は、コンパクトシティは経済まで縮退させる政策ではないか、都市再生プロジェクトも単に高いビルを建てているだけではないか、というネガティブな認識をされる場合もある一方で、例えば、近年のウォーカブル施策では「居心地のよい」という言葉に代表されるように人の主観や感覚に着目するようになっており、人の気持ちを起点にまちを考えることが、まちを育てていくためにも重要と考えている。そのような中では、都市で生活する人や都市に責任を持って関わる人が都市に「共感」していく、そういうものを集めていく。そのような想いを込めて中間取りまとめの案を作成した。

▼「共感」に至る都市再生のプロセス〜マネジメントからキュレーションへ

吉江さん:再開発に即して言うと、地域固有の歴史や文化を受け継ぐ「オーセンティケーション」と、共有財産(コモン)を使っていくルールづくりやキュレーション主体を育てる「コモニング」という2つの言葉があり、これが市民参加のタイミングになる。

勝又さん:テナントや地元住民、来街者なども含めて多様なステークホルダーが居る中で、一つではなく、色々なタイプの「共感」が散りばめられて大きな括りで一つの方向に向かっていくような方向性が考えられる。

▼再生する都市の「エリア」の捉え方〜スケール感をどう捉えるか

勝又さん:浜町では、2000年前頃の再開発ビルはまだ十分寿命があるが、今までと同じ容積ボーナス型の再開発をこの土地で更に行うことに経済合理性があるのかという議論があった。結果、既存再開発の価値も高めるような中小規模開発を周辺で行い土地のバリュー(地位)を上げるための創意工夫に至った。

村山さん:2つのスケール感を考える必要がある。開発スケールでは周辺もふくめ「イノベーションを起こせる小ささ、かつインパクトがある大きさ」を持つエリアを見極めることが大事。一方、「都市(圏)全体」として持続再生できるような成長・縮退マネジメントも大事。

野澤さん:特に地方都市の立地適正化では、自治体ごとではなく都市圏レベルで広域的なマネジメントが必要。上下水道の維持管理では広域化の検討が始まっている。費用負担や地方分権などの課題もあるが人口減少の中で暮らしを支えていくための再構築が必要。

▼都市文化を醸成する人たち

吉江さん:これからの都市再生では、従来のまちづくりの専門家ではないが「こういう場所でこういうものをつくっていきたい」という意思を持つ色々な分野の人たち(サードウェーブ)とのコラボが重要になってくるであろう。

村山さん:現状で保全制度がないが魅力的なまちなみもイメージしながら、多様な主体の小さなアクションを専門家が拾って、共感を得ながらビジョン・制度にしていく丁寧なプロセスが必要。

▼創意工夫を評価する新しいものさし

野澤さん:計画の要件を一律に評価するのではなく、創意工夫の質を正しく評価することが必要。評価技術の開発は難しいがこれから必須。ソーシャルインパクトやESG投資などから学べることがあるかもしれない。

原澤さん:例えば、都市開発を行う際に、各自治体では、これまでハード整備の要件で容積を緩和しているパターンが多い。それだけでなく、エリアマネジメントなど整備後の高質な管理・運営も都市計画で評価していくことにチャレンジしていきたい。

野澤さん:都市再生・都市づくりに関わる「公共性」をアップデートすることが大事。地域の実情・個性に即した土地利用、可変性を重視した市街地の更新、時間軸を加味した持続性…など、大胆な再編に向けて議論が深まっていくことを期待している。

4.セッションを終えて 〜「共感」から広がる都市再生の新しいあり方

他にも色々なコメント、会場からの質問・応答があり、案の定(?)時間が多少オーバーする盛り上がりとなりました。

本ビジョンのタイトルにも含まれる「共感」という言葉…。中間取りまとめでは、「都市に共感を呼び込む」、「まちづくりの原動力となる共感」といった表現があります。とはいえ大体の方が、「気になるけど、まだよくわからない」という感じで受け止めていたのではないかと思います。

この段階で本セッションが行われたことで、「共感」のあり方やつくり方に対して前向きなヒントが集まる場になったと感じます。例えば、いくつか抜き出してみるだけでも下記のようなものが考えられそうです(まだまだ色々な「共感」の形が考えられそうです)。

経済性と公共性の「共感」:二項対立ではなく経済・社会・環境を取り込んだ新しい「公共性」の確立 専門家と行政の「共感」:新しい都市再生をつくりあげていくという意思 開発事業者とサードウェーブの「共感」:都市に積極的に関わる多様な人々との連携 開発区域と周辺地域の「共感」:都市再生のエリア設定と多様な関係者を巻き込む体制 行政部局間の「共感」:制度の拡充と再構築に向けた連携・調整 自治体間の「共感」:広域的な立地適正化の新しい仕組み …等々

未来を変えていくための「ビジョン」を構築していく方法論には、「抽象的だが人を巻き込む力を持つ将来像を提示する」方法と、「行動原理を先に打ち立てる」という手法があるのではないかと思います。本ビジョンは、「共感」という「行動原理」を先に打ち出すことで、その先に皆が共感したくなる「将来像」を共に考えていくためのきっかけとなる可能性を感じました。

新しい都市再生には、行政、開発事業者、専門家、サードウェーブなど、多様な人々の多様な「共感」が必要です。もちろん、一朝一夕にすべてが進むわけではなく、今回の施策として盛り込めるもの、具体的な検討は今後というものもありますが、様々なタイムスパンで考えていくべきことも明らかになりつつあるのではないかと思います。

今までの「都市再生」が時代に応じて変化してきたように、今後の「都市再生」も変化し続けていくことが必要です。当ラボでもセッションなどを通して継続的に考える場を設けていきたいと思います。

文:平井一歩