レポート

【Event Report】サステナブルシティ・サミット5 〜 クロージングセッション

2025年9月6日、サステナブルシティ・サミット5、「まっすぐではない〈経済〉がひらく、都市の新たな風景」を開催しました。本サミットは、ビジネスとまちづくりの両側面からサステナブルシティを考える場として、セッションを同時多発的に開催するものです。

■クロージングセッション「多元化する〈経済〉、その先のサステナブルシティへ」

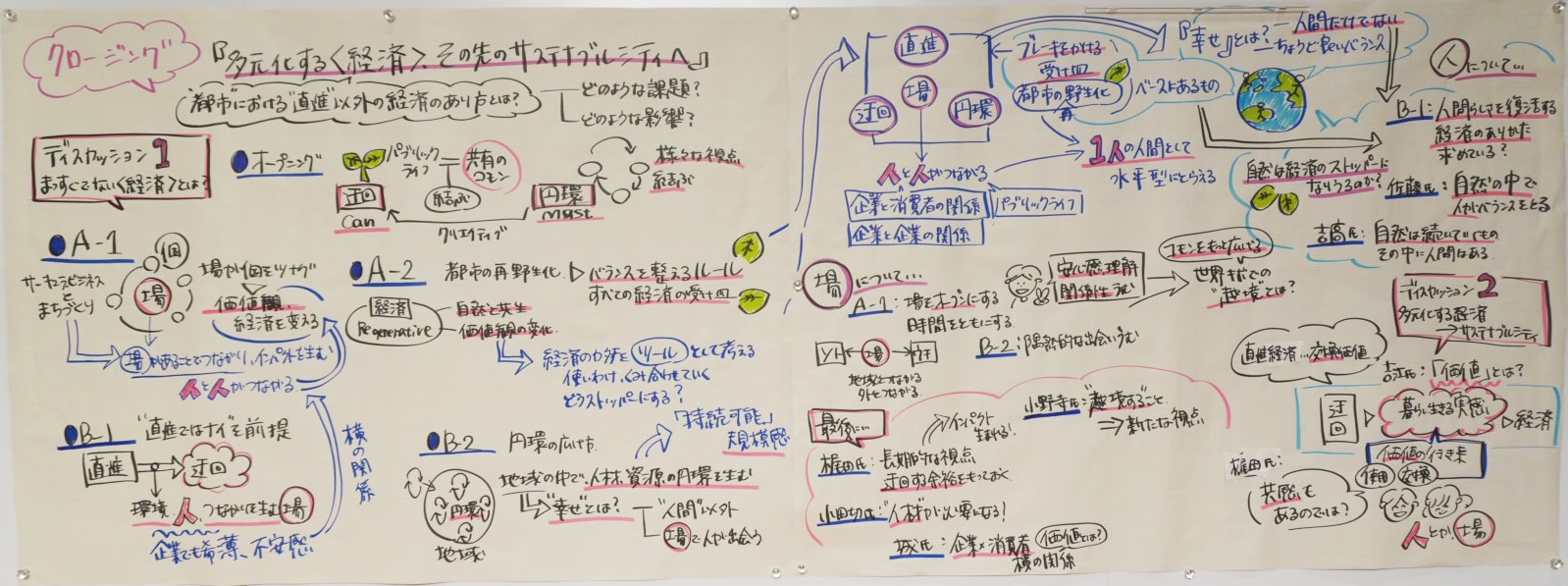

一日のまとめとなるクロージングでは、各セッションの議論を持ち寄り、「まっすぐではない〈経済〉」としての〈円環〉や〈迂回〉、それ以外の経済の可能性や新たな捉え方などを探りましたが、セッションごとに見えて来た様々な観点もふまえ、議論は大変多岐に渡りました。

▼“場”や“人”を介した水平的経済への再構築

梶田さん(A-1セッション)からは、「サーキュラービジネスとまちづくりを繋ぐための“場”にフォーカスしたが、その場に人が来て、人と人が繋がれること、その積み重ねが結局大事」との考えが共有されました。

城さん(B-1セッション)も人と人、人と企業の関係について議論されたようで、「人や社会が表面的にはホワイト化して良い人としてふるまいつつ実態の関係が希薄し、漠然とした不安感がある現代だからこそ、場を通じて横の繋がりをつくることが大事。応援やストーリー性により経済を再構築する兆しが見え始めている。縦型の経済に対して水平の経済とも言える。」との考えが共有されました。

▼各経済のバランスや使い分けを支える指標や人材(価値観)育成

小田切さん(A-2セッション)からは少し切り口を変えて、「〈直進〉・〈円環〉・〈迂回〉、どの経済をとっても行き過ぎてしまうと“バランス”が崩れるし、自然への影響を考えず人中心になりがちなため、滑り止めのような働きをする指標や価値観の共有が必要なのではないか。ただし、大人や一部の考え方が次の世代に影響し過ぎてしまう懸念も秘めている。」との考えが共有されました。小野寺さん(B-2セッション)もバランスについて議論されたようで、「地域資源としてのイノシシ狩猟について議論する中で、“取りすぎないこと”、“人材育成”というキーワードが出て来た。“すぐお金になるもの”と“いずれ回収できるもの”のバランスをとることが大切」との考えが共有されました。

▼自然共生と〈経済〉との関係

コーディネーターの中島さんより、自然は〈直進〉する経済のストッパーになり得るのか?という投げかけがありました。A-2セッション登壇の佐藤留美さんが会場より発言し、「高度経済成長期に地球環境への影響が見え始めて以来、ようやく社会全体で認識し行動する段階にきたと感じている。自然はもともと自らバランスを保つもので、実は困るのは人間のほう。人間もまた、生態系を支える種の一つであることを自覚し、バランスを取り戻す方向へと転換する必要がある。」との見解が語られました。

▼“価値”の捉え方に関する議論の必要性

オープニングセッション登壇の吉江さんより、「経済合理性の判断基準だった交換価値(商品を他のものと交換するときの価値、市場的な価値)では守れなかった大事なものがあると我々は気付いたのだろう。これまでの議論で出て来た“人と場所が大事”という考え方は使用価値(そのものの価値、特定の主体にとっての価値)の世界の話だが、それだけでは不十分なところもあり、価値が多様化する中で交換価値と使用価値を行き来することが必要になってくるのかもしれないので、そのようなディスカッションも大事。」という“価値”に関する議論の必要性が投げ掛けられました。

さらに、梶田さんからは、「人間は基本的に新しい物事を知る欲求や、実害が迫った際の危機感がないと動かない生き物なので、価値の議論に加えて、その価値に関心を持たない層へのアプローチの仕方を考える事も重要」との考えも共有されました。

▼グラフィックレコーディングを通して見えて来た全体感

オープニングセッションとクロージングセッションのグラフィックレコーディングを担当した実行委員の古谷さんより、ディスカッションを俯瞰することで見えて来た視点についてまとめて頂きました。今回は経済にフォーカスしたサミットでしたが、根幹にある人間の生き方・在り方に議論が移っていったこと、人との繋がり・自然との共生の先にある利益や価値の共有といったものにも視野が広がったことが分かりました。

▼まとめ:多元化する〈経済〉を使い分ける上での課題

各セッションでの議論を探る中で、サミット企画時に想定していた、〈直進〉する経済を〈円環〉や〈迂回〉、その他の〈経済〉にトランジションしていく」という単純な切り口ではなく、それぞれの〈経済〉をどのように使い分け、回していくのか、その上での課題は何かという点がポイントになってきました。

次の議論のポイントとして、人間という生き物(新しいものを好み、すぐに結果が出ることを求め、危機的状況になるまで対策を打てない…)をより理解し、「必ずしもすぐに結果を出さなくても良い、長期的な視点、迂回するだけの余裕を持つ」という感覚の共有が必要であることが見えてきました。人々が持つ “価値”についても整理すると共に、それぞれの〈経済〉を繋ぐブリッジ役を果たせる人材を育てることも必要なようです。

来年のサミットで取り上げたいキーワードが色々と出てきたところで、サステナブルシティ・サミット5はお開きとなりました。今回、経済を軸として多様な登壇者をお招きして見えてきたのは、私たちが取り扱う言語が少しずつ専門分野によって違いがあるということ。近年、複数の分野で横断的に議論をするようになったことはとても良い傾向なので、分野横断のプラットフォームであるシティラボ東京だからこそ、この気付きを次に繋げて、それぞれのフィールドに持ち帰りやすい肌感のある議論を展開できたらと思います。

文:右田 萌

【サステナブルシティサミット5 のレポート記事はこちら】

・オープニングセッション:円環と迂回〜直線の限界を越える新しい経済の動き

・A1セッション:「場」でつながる、サーキュラービジネスとまちづくり

・A2セッション:Rewilding TOKYO〜都市と自然における接続点〜

・B1セッション:未来思考で育む、〈経済〉と都市のリバビリティ

・クロージングセッション:多元化する〈経済〉、その先のサステナブルシティへ