レポート

【Event Report】まちアグリネクスト!〜持続可能な食農システムをつくる挑戦者たち〜#01 担い手不足に対する新たなアプローチに迫る

1. まちアグリネクスト! とは

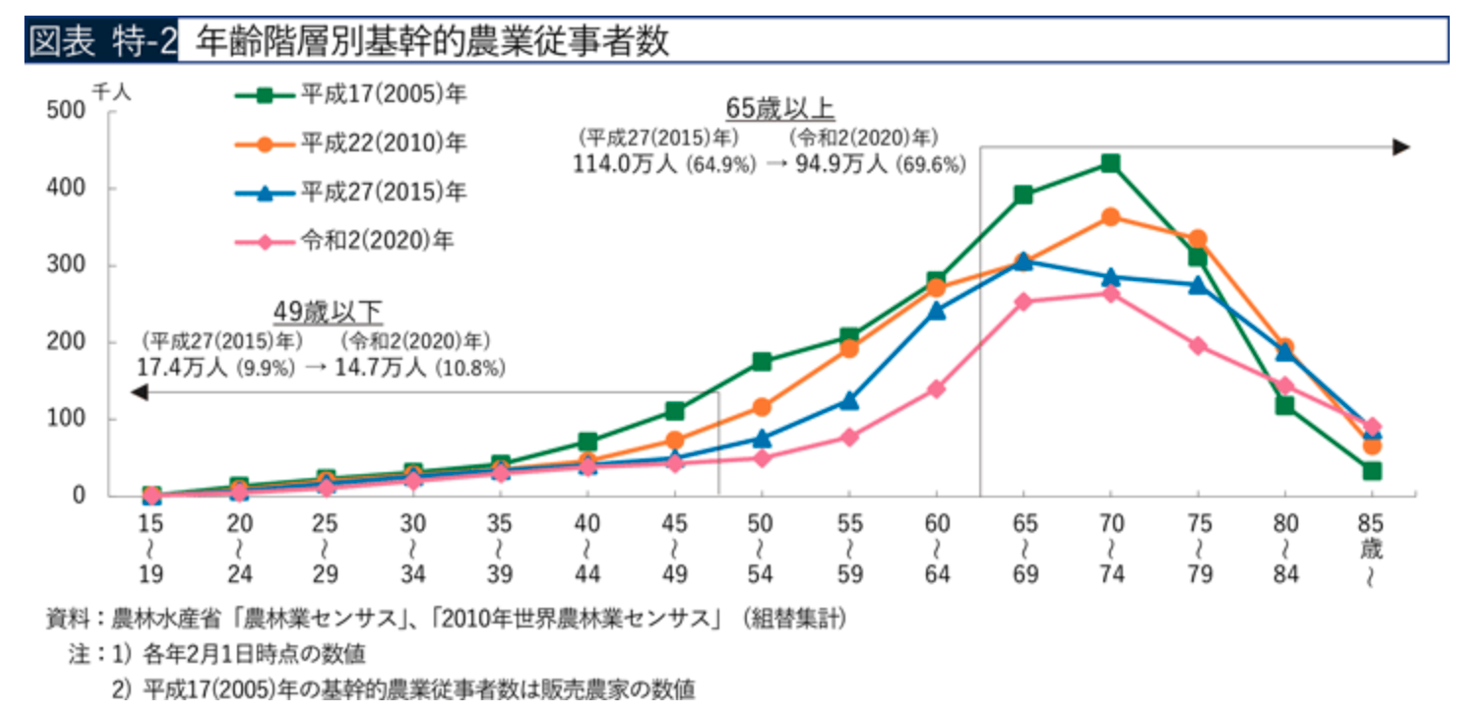

今回のテーマは「農業の担い手不足」。全国的に就農者の高齢化や若手就農者の減少が進む中で、この課題に対して新たなアプローチを実践している登壇者のお二人にお話を伺いました。

それぞれ異なる立場・地域でありながらも、“農業とまちの接点”の現状そして今後の可能性について多角的に掘り下げる時間となりました。

2. 登壇者の実践現場とアプローチ

▼農業従事者担い手不足の減少と食農の課題について

▼瀬戸内ReFarming 横山裕一さんの実践と想い

現在広まりつつある「半農半X」という働き方は、半分を農業、半分は別の仕事をしながら働くというライフスタイルです。ただし、このX(他の仕事)においては副業として雇用される為の専門性や、リモート勤務の前提が求められることでハードルが高くなるという課題があります。そこで横山さんは、地域に根ざした「半農半ローカル」という新しい枠組みを提案し、Xの部分を地域で用意してあげるという方法を考えました。

横山さんは、農業を目的に人を呼ぶのではなく、農業を“入り口”として人がまちに関わる導線をつくることを大切にしています。実際には、東京との二拠点生活をしながら三豊に身を置いている住人や、地域で古着屋を開こうと制度を活用して準備している住人など、多様なローカルとの関わり方が生まれています。

農業とまちづくりの共通点は「“土”づくりが一番大事」と語る横山さん。人が根づくためには、まず“土”となる場所(住まい)が必要です。住まいと近隣の住民や働き口との関係性を丁寧につなぎ合わせることが出来れば自然に地域に根を張っていく。横山さんは「ただ野菜をつくる農家」ではなく、「地域における農業の役割を広げていく存在」として三豊市で挑戦を続けています。

▼豊橋市地域イノベーション推進室の桑原裕明さんの実践と想い

豊橋市は、東京や大阪からおおよそ90分という好立地に位置しており、自動車関連の企業が多く集まる愛知県内でも、工業と農業が共存する都市として知られています。実は、全国の中でも農業産出額はトップクラスで、14位にランクインしています。東京都内でも農産物のプロモーション活動を積極的に行っており、農業が地域の重要な産業の柱となっているとのことです。

これまでに50社以上のアグリテック企業が豊橋を訪れ、実証開発に関わるプロジェクトとして、コンテスト入賞者による9件の事業が立ち上がりました。例えば、コンパクトでパワフルなうね間の草刈りロボットや、多用途対応可能な自動走行ロボの開発、City Lab Venturesのメンバー「クオンクロップ」と協業し、温室効果ガス削減貢献量を可視化して地産地消を推進する取り組みなどが実施されています。9件のほかにも、農家が抱えるブランディングの課題に対し、食農領域のブランディングに強いスタートアップを紹介し、農産物の価値向上を目指す試みを行うなど、地域外のスタートアップとの連携が活発に行われています。

農業には日本のさまざまな課題が集約されているからこそ、農業分野に多様な業種の企業やスタートアップが参入する意義があり、チャンスがあると桑原さんは話していました。

3. 登壇者クロストーク

▼農業をきっかけに地域に関わるということ

関係人口を育むきっかけとしての農業のあり方の可能性をReFarmingでは模索しています。

農家さんごとに事業規模や課題が異なることを理解し、丁寧に会話を重ねる中でそれぞれの農家に合ったスタートアップとの協業のあり方を考えていく必要がありそうです。

JAも協力的で、AIによる病虫害発生予測の活用など、アグリテックの現場実装が進みつつあるとのことです。AIやロボットが農業界で浸透していく際、テクノロジーに任せられるところと、農家自身が担う部分とのバランスを上手く保っていくことが、農業界全体をアップデートし、“労働力不足”と向き合うヒントになりそうです。

▼「農家を増やす」ではなく、「関わり代を増やす」

横山さんは「人口が減少する中で、農家の数も減っていくのは避けられない。だからこそ、法人という事業形態を持った農家を増やし、安定した雇用の創出と補助制度へのアクセスをし易くすることで農業の持続可能性を高める方が大切だ」と話しました。農家としての生計を立てる仕組み改善に力を入れるよりも、農業への関わり代を丁寧に設計していくことがこれからは重要になってきそうです。

お二人が共通して大切にしているのは「地域を好きになってもらう」ことでした。

桑原さんからも「関係人口とはつまり、地域に“好き”を持ってくれる人のことなのだと思う」とコメントがあり、まちとの関係性構築に時間をかけることの重要性を語っていました。

地域に移住・滞在した人たちがいたことで生まれた具体的なプロジェクトや関係地などが、もっと可視化できるようになれば、関係人口がまちにとってどの様な効果をもたらしたかがより分かりやすくなります。地域を好きになってもらった先にどの様な効果がまちに起こるのか、きちんと目を向けていく、データを可視化できるようにすることも重要な視点です。

それぞれの立場から実践を重ねている桑原さんと横山さんのクロストークからはこれからの地域と人の関わり方と、今後のまちと農業の関係性におけるヒントをたくさん頂くことができました。

4. 質疑応答

▼若手新規就農者がうまくいかずに農業を離れてしまうのはなぜか?

一方で、桑原さんからは「農家さんは本当に忙しいです。畑の広さや作物にもよりますが、日々の作業に追われる中で、未来の農業について考える時間を確保するのは難しいのではと感じることもあります」と、現場の実情を話されました。その上で豊橋市ではスタートアップとの連携が”ゆとりを生み出す”可能性があると考えています。つまり、横山さんでいう”地域での活動や役割”に近い個人活動の部分に農家が時間を割ける様になることも農業を続けていく上での大切なポイントなのかもしれません。

▼アグリテックの成功事例とは?

また、導入にかかる費用面についても、スタートアップに対する賞金はありますが、農家さんにとっては人件費や、畑の一部を貸し出すことで得られなくなる利益など、現実的な負担もあります。行政としても手探りの部分が多く、積極的に関わってくれる農家さんの協力的な姿勢に支えられながら模索している過程であることをお話しされていました。現場の農家と行政、スタートアップとの連携における持続的な関係性を維持していくことが重要なため、相互にざっくばらんな意見が言い合える距離感を意識しているそうです。

▼農業や地域に関わる中で、まちづくりへの期待やリスクをどのように見ている?

身の丈資本主義、つまり貨幣よりも信頼をベースにした社会を目指していくことが重要だといいます。

また、桑原さんからも、「豊橋の農業が強いという特徴を生かすことが大切だと思いますが、他地域とのつながりで、自分たちの取り組みを横展開していくことも同時に必要に感じています」と話しました。他の地域にも豊橋市の取り組みを広げていくことで、スタートアップの成長や農業課題の解決につなげていくことができる、と話していました。アグリテックを中心としたスタートアップ支援の取組みが地域の中である程度認知されたかと言われると、まだまだ実感がないのが正直なところだそうです。成果が出るまでは我慢や時間が必要な取り組みであり、持続的に取り組める体制づくり、そして一緒に走ってくれる仲間の存在が非常に大切なのだそうです。

こうしたお二方の新しい取り組みは、人の巻き込み方と経済面の仕組みづくりなどにおいて、地域の特性と文化を理解しながら、持続的な仕組みを作っていくことが重要な視点となってきます。

▼まとめ

今後も、食農システムの各分野、様々な立場の実践者のお話しを伺いながら、未来の食農とまちの関係性について考えていきたいと思います。