レポート

【Event Report】サステナブルシティ・サミット5 〜 オープニングセッション

2025年9月6日、サステナブルシティ・サミット5、「まっすぐではない〈経済〉がひらく、都市の新たな風景」を開催しました。本サミットは、ビジネスとまちづくりの両側面からサステナブルシティを考える場として、セッションを同時多発的に開催するものです。

サミット5からは少し視点を変え、経済・社会・環境・文化…といった社会構造的な視点からサステナブルシティのあり方を探るフェーズに突入します。特に今回は「経済」という視点に着目し、全6つのセッションを一気に開催しました。当日は100名近い人が現地参加、全セッションで述べ520名が参加者しました。

■オープニングセッション|円環と迂回〜直線の限界を越える新しい経済の動き

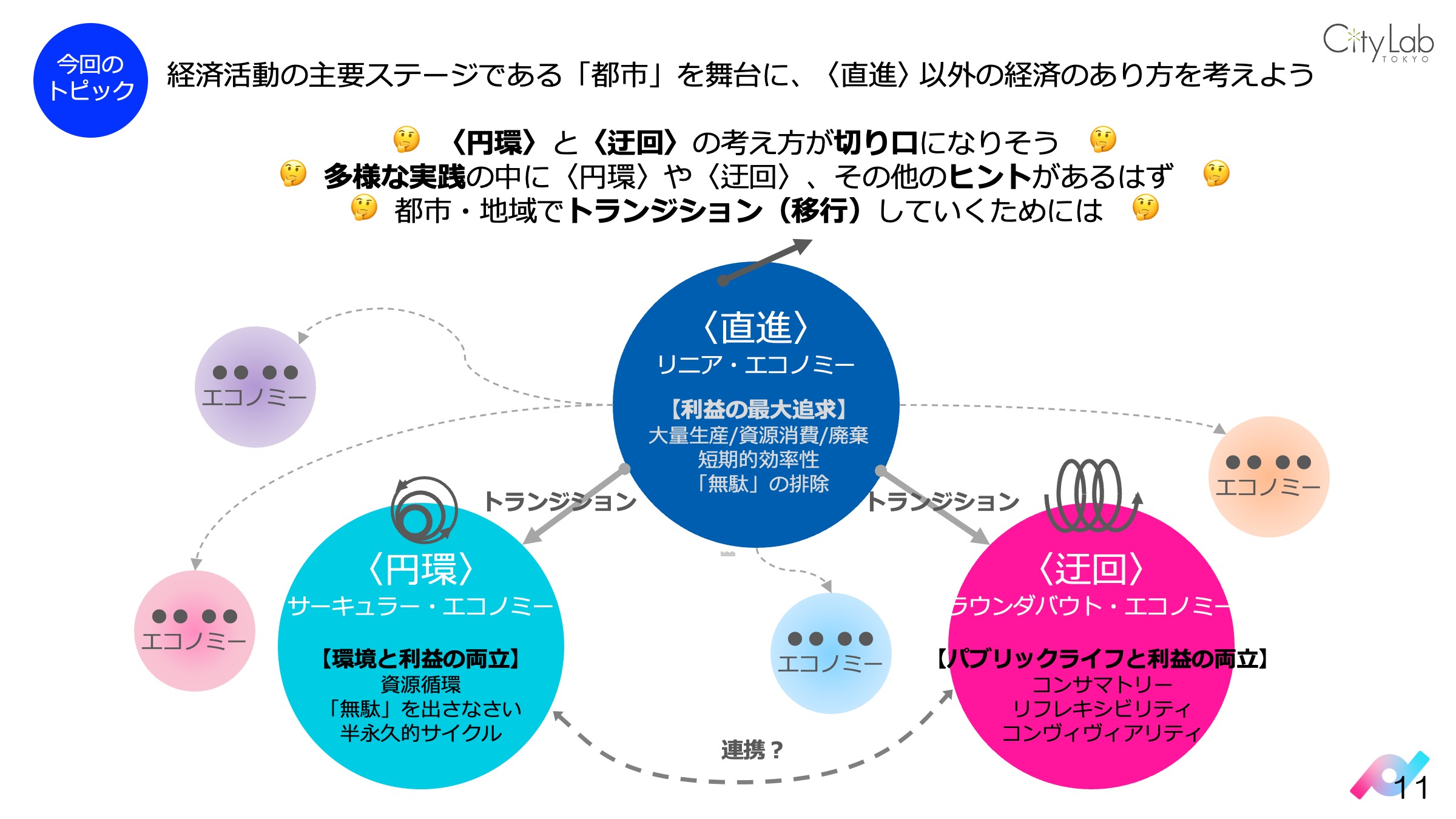

短期的な利益を最大化する〈直進〉する経済は、地球の限界を越える様々な環境問題や格差という社会問題を引き起こしました。一方、サステナビリティの世界では〈円環〉する経済(サーキュラーエコノミー)が注目されています。まちづくりの世界では〈迂回〉する経済という新しい考え方も出てきました。本サミットはこの2つの視点からスタートします。

▼キーノートトーク1「〈迂回する経済〉から考える持続可能なまちづくり」

▽都市開発と公共性の変遷

まず、都市計画・都市論の研究を通して〈迂回〉する経済を提唱する吉江俊さんによる講演です。そもそも都市計画は民間による都市の環境悪化を行政が規制と公共事業で対応することから始まりました。20世紀末になると行政の予算もひっ迫し、規制緩和を活用しながら民間が公的な都市整備を行うようになりますが、誰も使わないアリバイ的な公共空間も…。

一方、近年はあえて駅前一等地に公園を配置、建物を小規模に整備、住民活動を支援など、公共的な空間整備や社会的な活動支援に挑戦する民間都市開発が現れてきています。

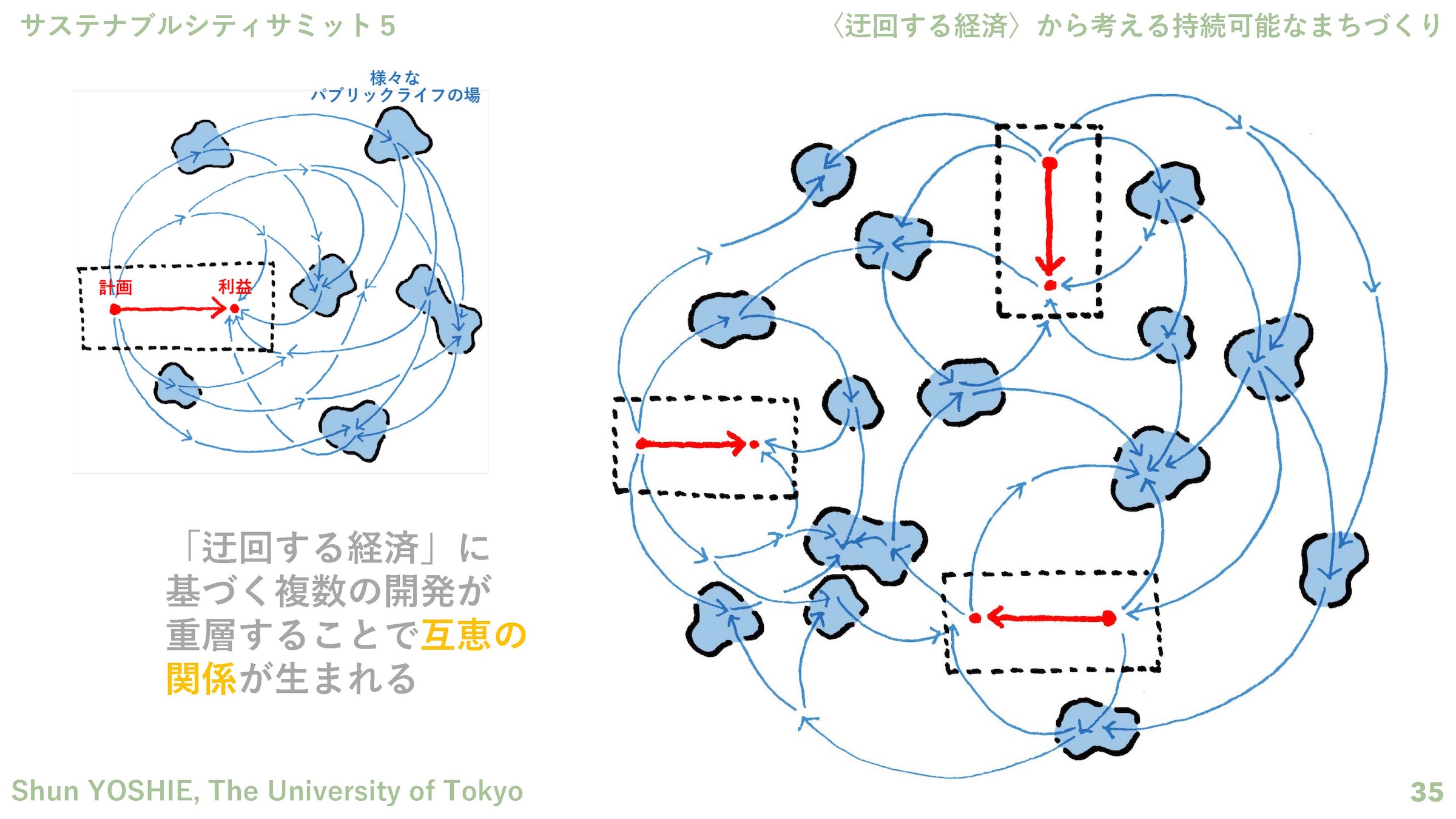

▽〈迂回〉のステージとアクティビティ

こうした開発は、賃料を生む床だけでなく、パブリックスペースや社会活動に投資を行います。〈直進〉の経済では一見説明がつかないのですが、その結果、人々の活動や交流=パブリックライフが起こり、開発への愛着やイメージが高まり、事業者も持続的な開発利益を享受できる。それがまち全体に広がる。これが〈迂回〉の考え方です。

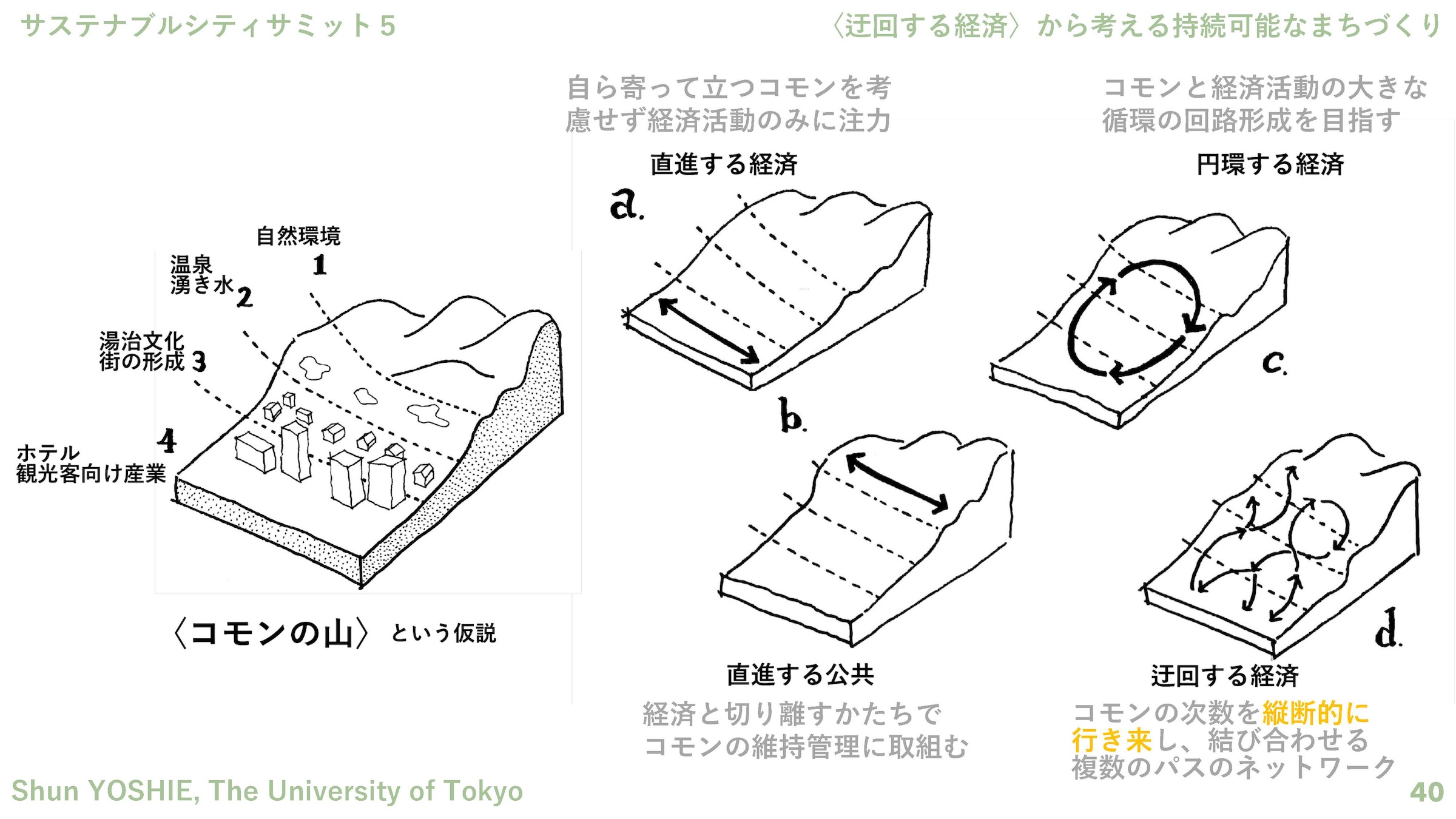

▽〈迂回〉を支えるコモンの山

吉江さんは「コモン」(共有財)の重層構造にも着目します。例えば温泉地では、自然環境(1次)、湧き出す温泉(2次)、湯治文化や温泉街(3次)、ホテルなど観光産業(4次)といったコモンが積み重なっています。

観光産業の背景となるコモンを食いつぶして利益を求める〈直進〉は持続的になりません。人間の活動が依存しているコモンの重層性を意識し、それらを持続させ豊かにする投資が必要ですし、各々のコモンを結びつけることがパブリックライフの本質で、そこに表れるのが〈円環〉や〈迂回〉ではないかと投げかけました。

▼キーノートトーク2「〈円環〉する経済に向けた_必要な資本とまちづくり」

▽ビジネスと環境問題の変遷

次に、サステナブル金融専門家の吉高まりさんが〈円環〉を含む経済の流れを解説しました。〈直進〉経済の結果、人間活動による環境負荷は1970年代から地球の限界を越えて拡大しています。1990年代にはリスクの観点から企業活動を経済・社会・環境で評価するトリプルボトムラインの考え方が生まれ、2008年リーマンショックを機に金融機関でも短期的な経済に対する問題意識が広がりました。これらが現在のTCFDやTNFDといった情報開示の国際的枠組みに繋がります。

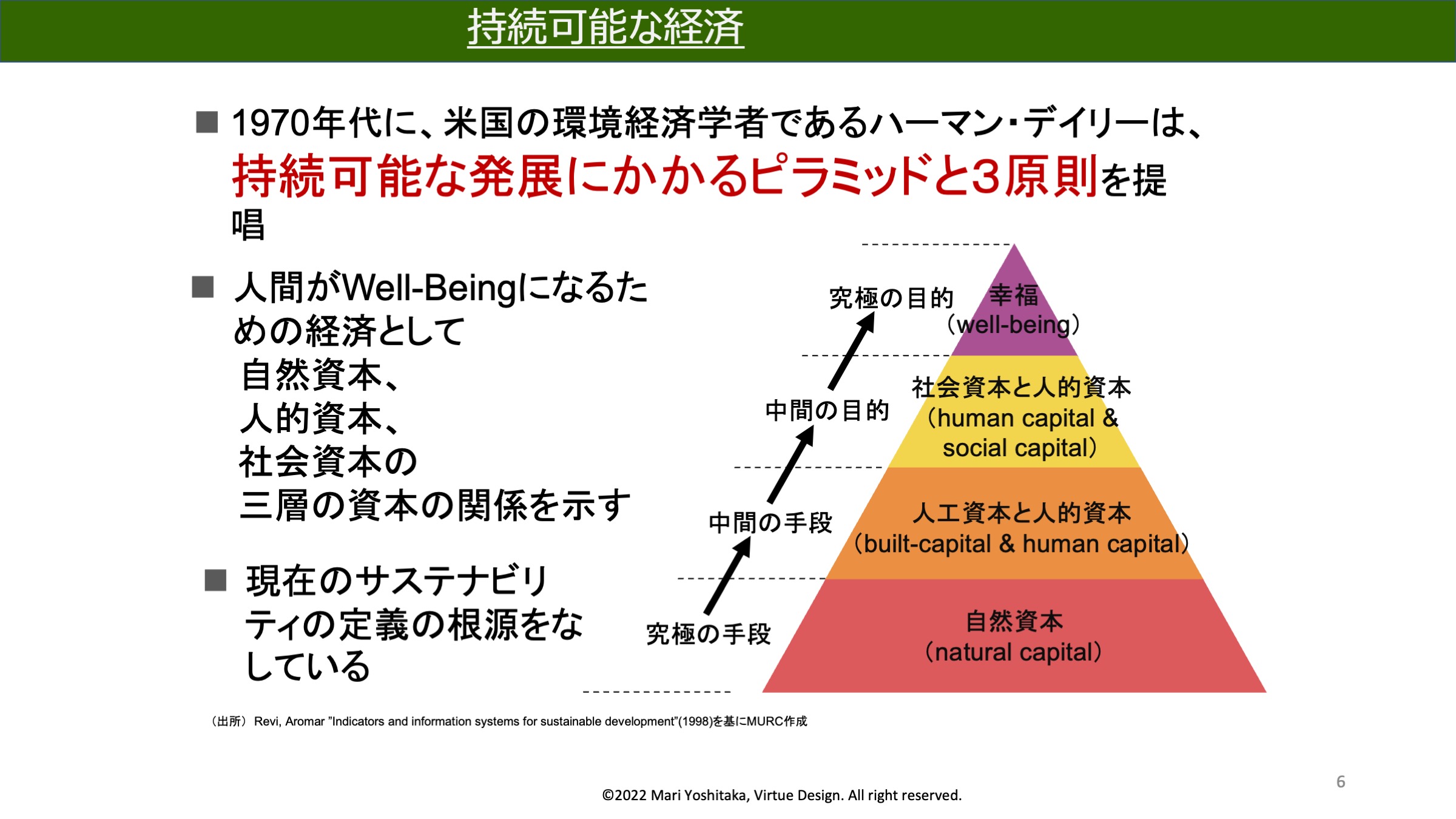

▽持続可能な発展の基盤構造

1970年代、ハーマン・デイリーが提唱した概念図では、基層が自然資本、その上に人工資本や人的資本、社会資本がピラミッド状に積み重なり、頂点にウェルビーイングが置かれています。

企業の経済活動は自然資本であり、自然資本と関係が薄そうな化学や観光、消費財といった産業もサプライチェーンを通して生態系サービスに依存しています。近年の地政学的リスクも視野に入れると、サプライチェーン全体を通した循環の視野が不可欠です。

▽総合的な豊かさと経済の流れ

現在のGDP中心の経済成長モデルでは環境問題や所得格差は改善されていません。現在、国連では、自然資本、人的資本、人工資本の総価値を測る「新国富指標」を提唱しています。

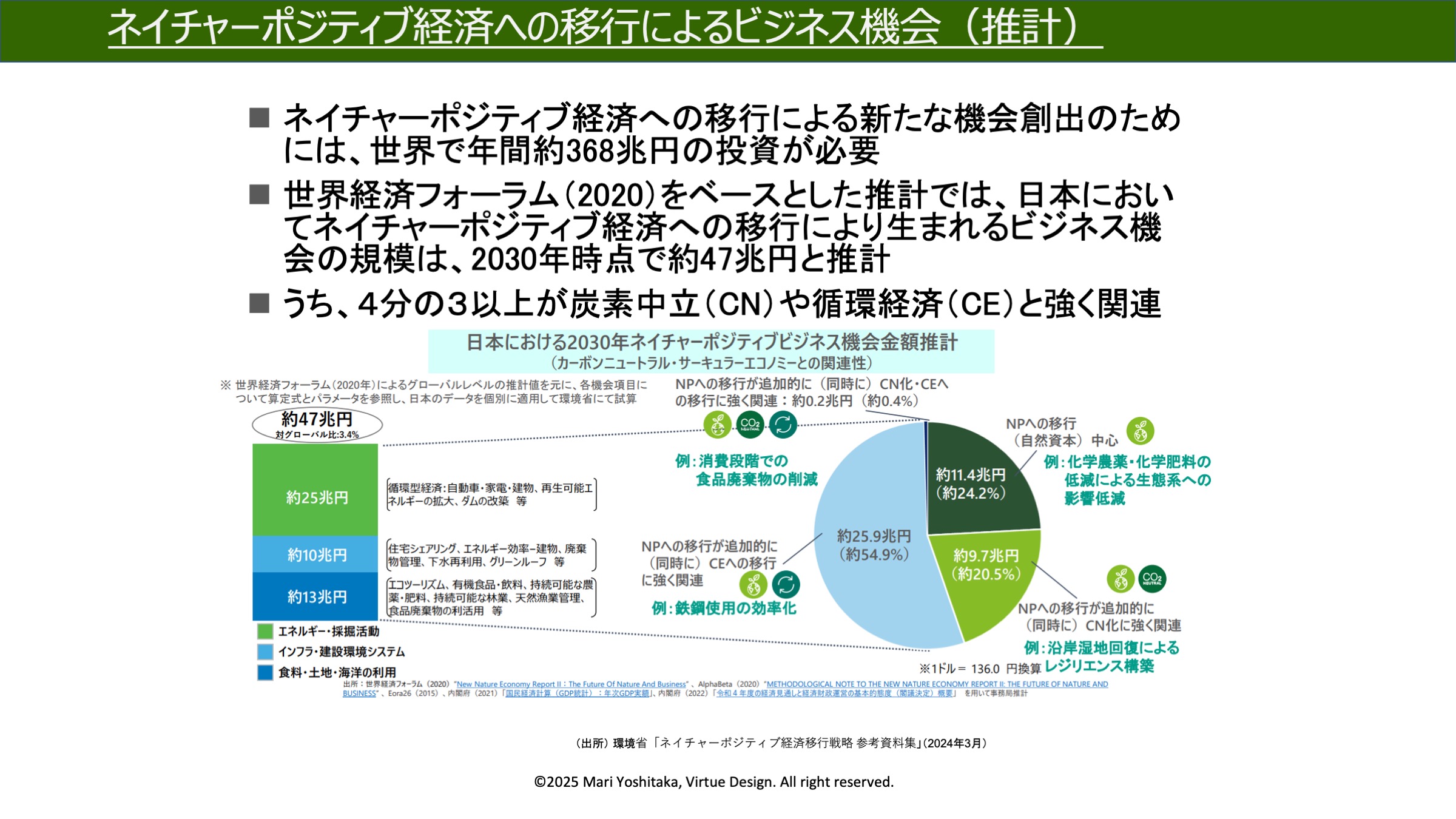

これらは相互に関連しています。ネイチャーポジティブ経済への移行には膨大な投資が必要ですが、その大半は先行するカーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーと強く関連しています。吉高さんも奄美大島で地域の総合的な価値の見える化に取り組んでいますが、経済は資金が動くことが不可欠であり、金融市場の関与が重要と強調しました。

▼ディスカッション 「〜〈円環〉と〈迂回〉〜その先にある都市像 」

アーバニズム論を研究している中島直人さんをモデレーターに、両者の共通点や相違点、接点について話し合いました。

▽社会・環境と経済の関係を再構築する

どちらも〈直進〉経済の限界が前提であり、経済活動を支える「背景」=環境や社会的な資源へ目配りをする点では共通しています。地域経済のコモンと企業経営のサプライチェーンにも類似する考え方があるように見えます。

吉江さんは必ずしも自然=第1次コモンと限定はしませんが、重層的なコモンを繋ぐ関係性から〈迂回〉する経済が生まれることに力点を置いています。一方、吉高さんからは、現在は既に環境と経済は両立ではなく「統合」を考える時代との指摘もありました。都市・地域のスケールでは、コモンの接続がその入口になるかもしれません。

▽スケールと時間軸を意識する

〈迂回〉の事例で挙げられた都市開発は、一定の近接性を持つエリアで展開される点で特殊な経済活動とも言えます。一般的な経済活動は(たとえ〈円環〉でも)より広いエリアが対象になりそうです。ただし、〈迂回〉のエリアが連なったり、自治体単位の〈循環〉経済が横展開したりすれば、両者は接点を持てるかもしれません。

また、例え〈直線〉でも10〜15年単位で成立する都市開発は、中長期的な時間軸を持つ〈迂回〉を受け入れやすい側面もあるようです。他方、個人とグローバルを行き来する通常の企業活動では、環境・社会に対して中長期的な視野を持ちつつも、環境問題を考えるとすぐにでも〈円環〉に移行する必要があります。まちづくりは時間や空間から経済活動を環境・社会に繋ぎとめる役割を担えるでしょうか。

▽見えづらい価値を共創でつくっていく

〈迂回〉も〈円環〉も、社会・環境・経済の価値を統合する点で、単独の企業や業種では完結できません。

例えば、経済格差を都市空間で直接解決することは難しいが、公共空間の整備により、それを都市の共有財として使える人は広がります。ソーシャルビジネスとの連携可能性もありそうです。

オープンスペースに大勢が集まることで、企業だけでは難しいコンテンツを利用者がつくる。空間と参加の掛け合わせで新しい経済活動を創出する可能性もありそうです。

〈円環〉は効率を重視しがちで新しい価値を創出できるかという課題も提示されました。近年の都市再生でも〈迂回〉に通じる「共感」やウェルビーイングが重要テーマです。

▼まとめ「〈円環〉と〈迂回〉 〜 多様な実践へ向けて」

〈円環〉も〈迂回〉も、〈直進〉へのアンチテーゼを越え、社会・環境・経済を繋ぎ合わせながら「正しく、楽しく」暮らすための価値を問い直す試みです。両者は全く同じではありませんが、その接点には新しい都市像が隠れているように思えました。

この後は、サーキュラー、リジェネラティブ、リバビリティ、地域ビジネスといった4つのトピックからディスカッションを行い、各々の知見を持ち寄るクロージングへと続きます。「まっすぐではない〈経済〉」は都市にどのような風景をもたらしてくれるのでしょうか?

文:平井一歩

【サステナブルシティサミット5 のレポート記事はこちら】

・オープニングセッション:円環と迂回〜直線の限界を越える新しい経済の動き

・A1セッション:「場」でつながる、サーキュラービジネスとまちづくり

・A2セッション:Rewilding TOKYO〜都市と自然における接続点〜