【Event Report】サステナブルシティ・サミット5 〜 A-1セッション

2025年9月6日、サステナブルシティ・サミット5、「まっすぐではない〈経済〉がひらく、都市の新たな風景」を開催しました。本サミットは、ビジネスとまちづくりの両側面からサステナブルシティを考える場として、セッションを同時多発的に開催するものです。

■A-1セッション「"場"でつながる、サーキュラービジネスとまちづくり」

A1セッションでは、サーキュラービジネスとしての「場」づくりの意義や効果、まちづくりへの波及などに議論が展開しました。モデレーターは、シェアバッグや物流オペレーションの開発を通じて「美しい物流」を目指す株式会社comvey代表、梶田伸吾さん。登壇者は、「Zero Weigst Design」を掲げ、埼玉県三芳町で資源循環や環境教育事業に取り組む石坂産業株式会社(以下、石坂産業)の宇田川理恵子さん、そして東京都檜原村で会員制交流拠点のワークインレジデンス「Village Hinohara」(以下、Village)を運営する一般社団法人アナドロマス代表、清田直博さんです。

▼ キーノートトーク1「石坂産業株式会社の取り組み」

石坂産業は、建築物解体後の土砂系産業廃棄物を処理する中間処理業を基盤に、環境教育事業も展開しています。「ごみをごみにしない社会をつくりたい」と創業の想いをもとに、すべての地表資源が循環する仕組みを想像するという想いが込められており、高度な分別分級技術による産業廃棄物の減量化、再資源化を進め、98%という高いリサイクル率を実現しています。

石坂産業の目指す循環の仕組み(石坂産業宇田川さんスライドより)

石坂産業の目指す循環の仕組み(石坂産業宇田川さんスライドより)

同社が重視してきたのは「地域に受け入れられる企業になる」こと。周辺環境への影響の懸念から地域から敬遠され、「NIMBY(not in my backyard)」と呼ばれる状況の中、周辺の清掃ボランティア、工場の全天候型と防音壁設置などを通じ地域と徐々に信頼を築いていきました。その過程で土への理解を深め、事業として里山再生に着手。現在、その成果は土地に根差した伝統農法の復活など、土地の循環にも繋がっています。

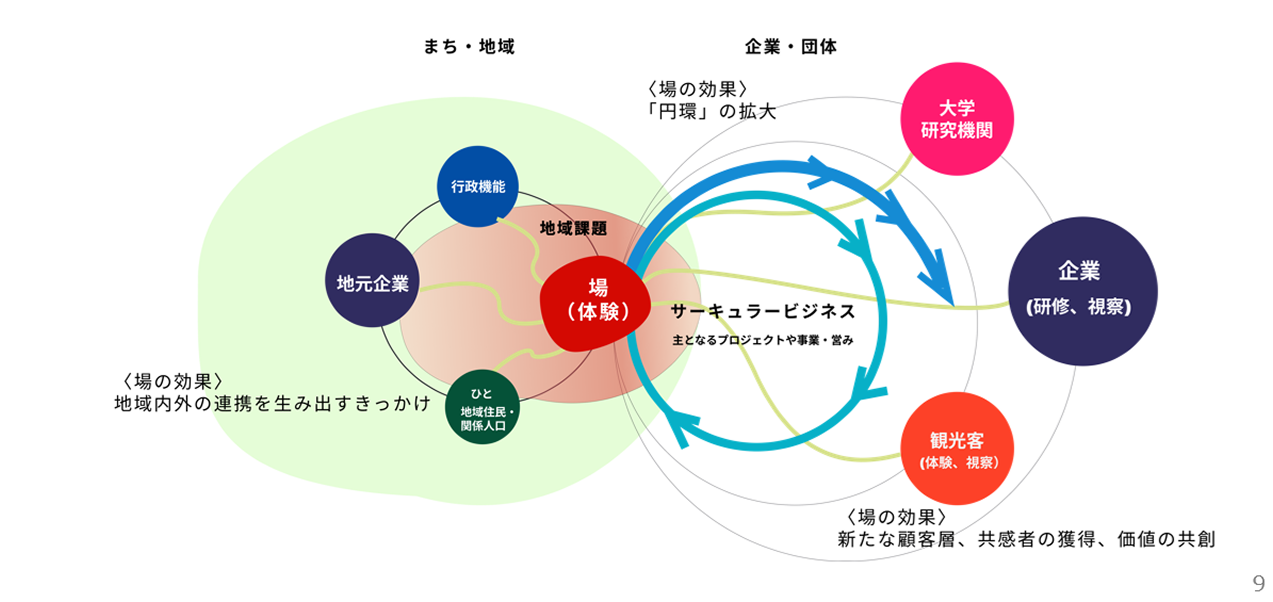

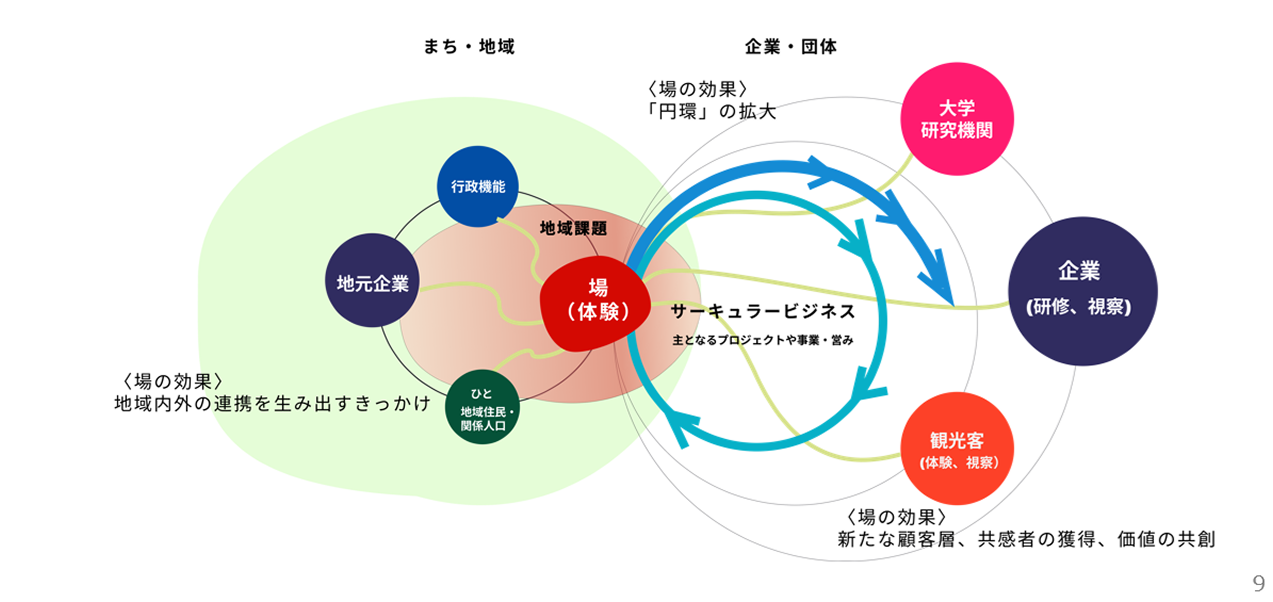

2016年、里山を開放した「三富今昔村(さんとめこんじゃくむら)」は、ESD教育(持続可能な開発のための教育)を実践する場として、土づくりやガイドウォーク、野菜の食育体験など、五感を通じて自然と触れ合う機会、資源循環を学ぶ機会を提供しています。年間6万人以上が訪れ、企業や学校、そして地域住民など多様な主体が交流、共創する「場」として、教育にとどまらず、異業種連携や新規事業のきっかけが生まれ始めています。

人々が「円環」的な時間を楽しみ、共創する「場」づくり(石坂産業宇田川さんスライドより)

人々が「円環」的な時間を楽しみ、共創する「場」づくり(石坂産業宇田川さんスライドより)

▼キーノートトーク2「 一般社団法人アナドロマス「Village」の取り組み」

一般社団法人アナドロマスの清田さんが運営する、「Village」は、宿泊やワークスペースを備えた、東京都檜原村の公設民営施設です。登録会員は約400名、年間利用者は約2900名と、村の人口を上回る交流を創出。利用者の約7割は23区から、檜原村、多摩地域の利用者が約2割、隣接自治体からの利用者が残りを占めます。「Village」は、自治体、都心部の施設やコミュニティと連携して新たな人の流れを生み出しており、「場」の提供だけではなくコミュニティづくりまで責任を持つ点に特徴があります。

「Village」が目指す関係人口の在り方とコミュニティ(一般社団法人アナドロマス清田さんスライドより)

「Village」が目指す関係人口の在り方とコミュニティ(一般社団法人アナドロマス清田さんスライドより)

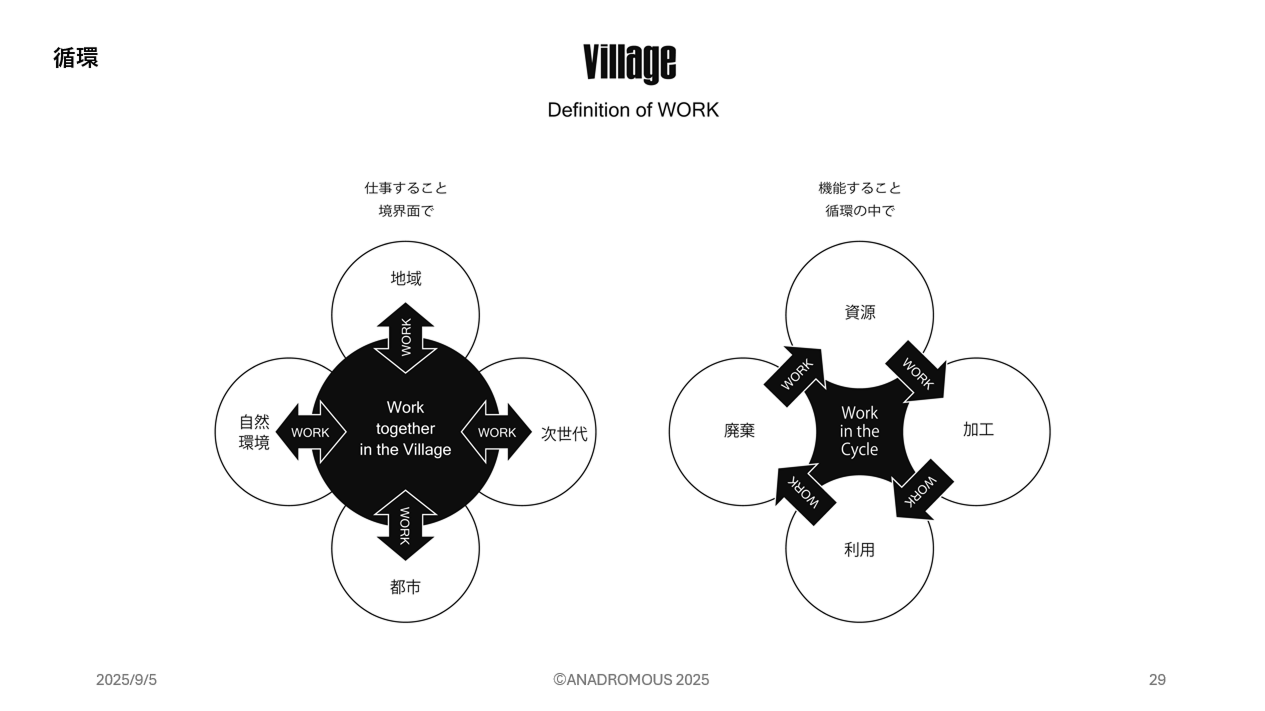

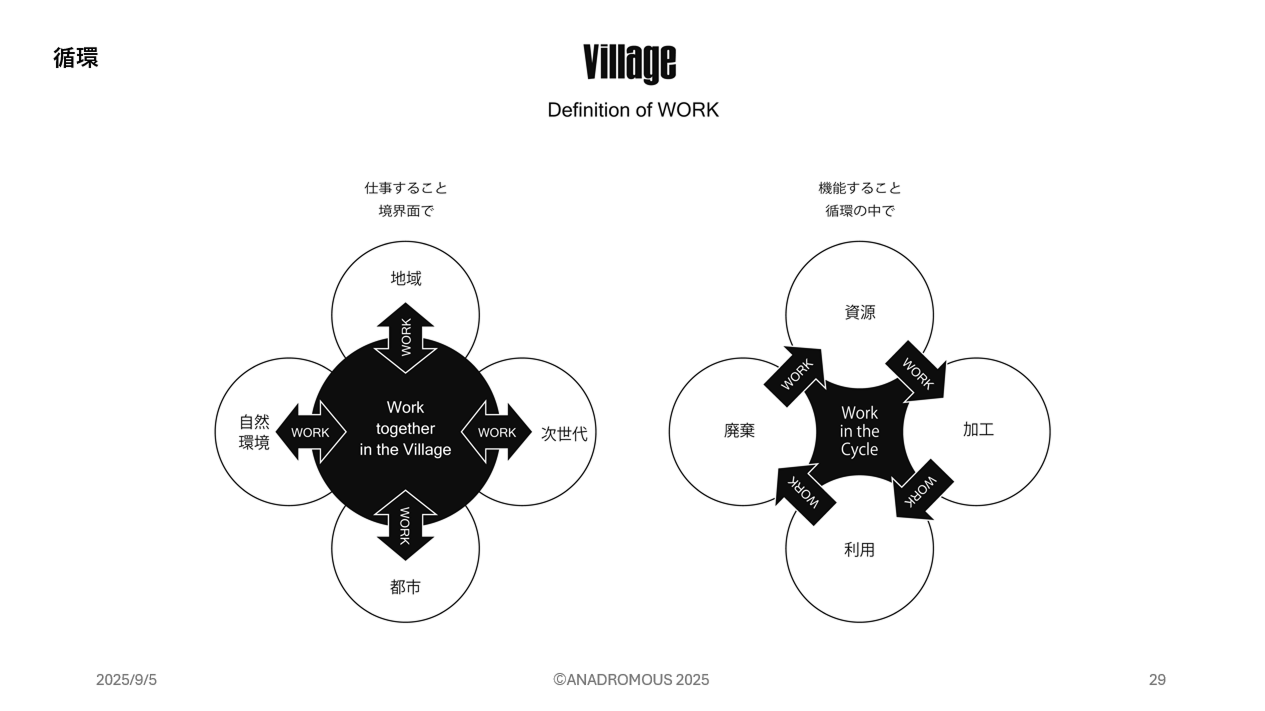

利用者同士の交流機会として提供する、イベントやワークショップなどのプログラムでは「協働作業」を重視しています。村の生活に直結する季節、自然と関わる梅仕事や山菜採りなども地域コミュニティにおいては重要な仕事であり「WORK」(働く)と捉え、既存の概念や価値観にとらわれないプログラムづくりに取り組んでいます。

また、「Village」のプログラムでは、体験の中で循環のプロセスや、自然のサイクルを意識することを心がげけています。「循環思考」を仕事やライフスタイルの中で意識していくことで新しい仕事やサービスを生み出す可能性にも繋がると清田さんは話します。

「Village」では、このようなコミュニティづくりやプログラム提供を行い、地域課題解決に向けた会員間の連携や、実証実験などが生まれています。仕事を通じて繋がる「場」を提供することで都市と地方の循環を生み、新たなライフスタイルを提示しています。

「Village」の考える「WORK」の定義(一般社団法人アナドロマス清田さんスライドより)

「Village」の考える「WORK」の定義(一般社団法人アナドロマス清田さんスライドより)

▼ ディスカッション「サーキュラービジネスとまちづくりの接点となる「場」づくりの工夫」

サーキュラービジネスの成長過程において地域との関係構築に向き合い里山の再生など「場」を通じて地域へ価値を還元している「石坂産業」のケース、人材不足などの地域課題に向き合い「場」の提供やコミュニティづくりを通じてまちづくりにも展開している「Village」のケース。「場」の背景やプロセスには、様々なストーリーとまちづくりへの多様な価値の波及がありました。

「場」を持つ上でのポイントとして、両者に共通する点がいくつか挙がりました。1点目は、場が「オープン」であるということ。オープンな環境は予期せぬ多くの会話や接点を生み、様々な情報や意見が入ってくるきっかけを作ります。また、社内の創発的な環境づくりに繋がるなど、その効果が両者にも表れていました。

2点目は、「身体性」を伴う協働を行うこと。協働作業は一人一人の感性や感覚を育み、また深いコミュニケーションを可能とします。「場」を通じて異なる価値観を持つ人々に触れ、お互いへの理解や共感を生むことに繋がるきっかけとなります。

3点目は、循環のサイクルを「体感」できること。循環のループの中に自分も入り込むことで「循環思考」が体感できるという点が指摘されました。自分の生活や、ビジネスにおける「循環」について考え直す機会を得られるという点も重要な視点でした。

▼まとめ「”場”でつながる、サーキュラービジネスとまちづくり」

まちづくりの観点からは、「場」は人材不足などの課題解決に繋がるのみならず、地域のこれまで見出されずにいた価値を可視化し、新たな価値を生み出していました。また、サーキュラービジネスとして「場」や「体験」を通じ資源、自然の「循環」を取り戻すことはその土地の循環を取り戻し、循環型社会を実現する上で、大きな役割を果たしています。

「場」でつながる、サーキュラービジネスとまちづくり

「場」でつながる、サーキュラービジネスとまちづくり

A1セッションを通じて、サーキュラービジネスとまちづくりの両者の視点から、「場」の意義や可能性を導くことができ、多くの気づきを頂きました。ご登壇いただきました皆様、この度は誠に有難うございました!