【Event Report】サステナブルシティ・サミット5 〜 B-1セッション

2025年9月6日、サステナブルシティ・サミット5、「まっすぐではない〈経済〉がひらく、都市の新たな風景」を開催しました。本サミットは、ビジネスとまちづくりの両側面からサステナブルシティを考える場として、セッションを同時多発的に開催するものです。

■B-1セッション「未来思考で育む、〈経済〉と都市のリバビリティ」

B-1セッションでは、短期的に収益を追求するこれまでの「直進型」経済に対する「迂回型・循環型」経済を対比的に取り扱いながら、以下2点をテーマとしました。

①迂回型・循環型経済の中長期的時間軸において、収益や経済につながる新たなお金や人の流れがどのようになっていくか。

②お金や人の新たな流れを生み出す都市空間は、結果として生活者の居場所やパブリックライフを増えることは、リバビリティ向上にも良い影響があるのではないか。

以上のテーマをベースに、実行委員の株式会社読売広告社 都市生活研究所 城 雄大さんのコーディネートのもと、しののめ信用金庫 丸茂 康次さんと月刊商店建築 塩田 健一さんにご登壇いただき、トークが展開されました。

▼イントロダクション

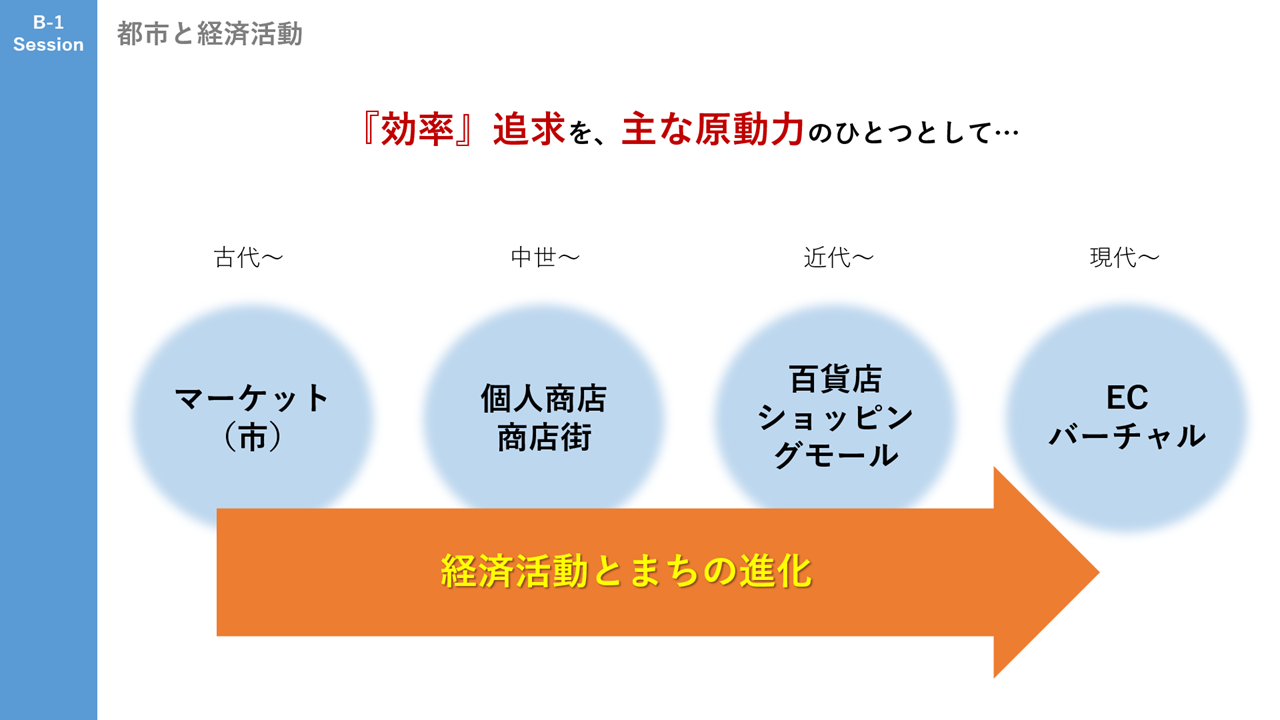

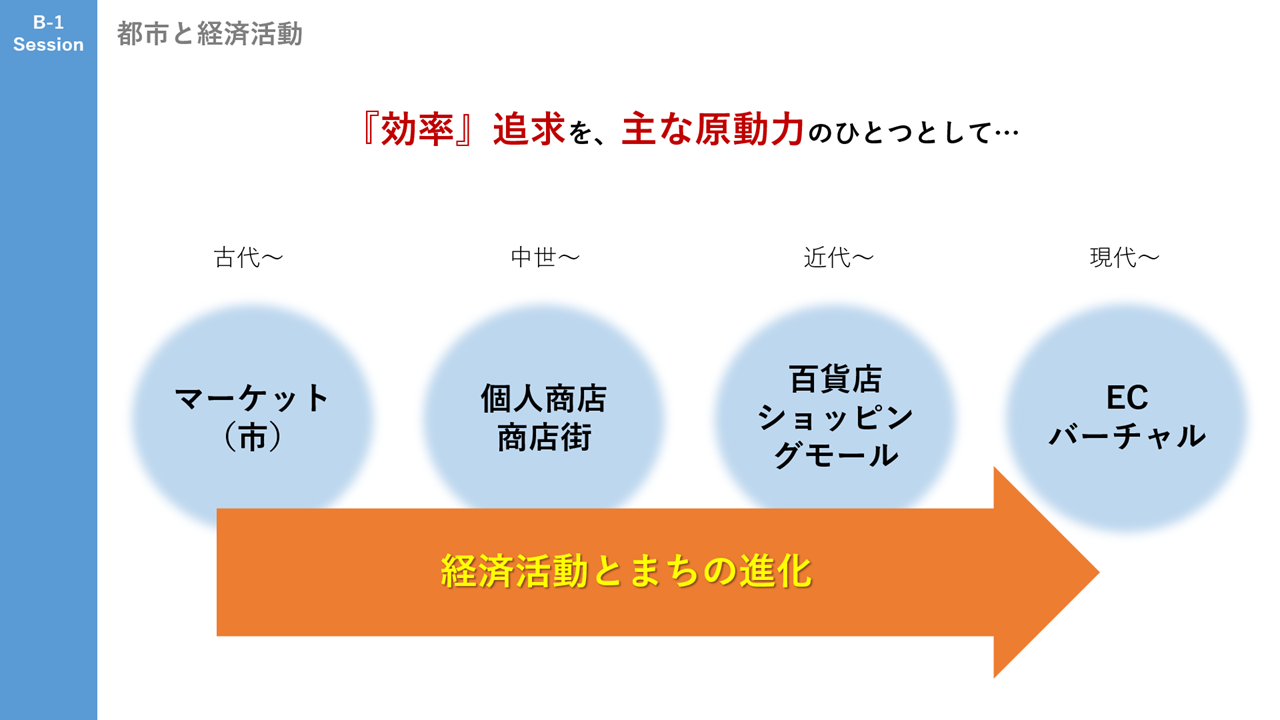

▽都市と経済の〈直進〉の歴史

はじめに城さんよりイントロダクションとして、人類の歴史としての都市の成り立ちについて、消費経済の変遷の側面からお話しいただきました。

〈直進〉的に発展してきた経済と商環境としてのまちの進化

〈直進〉的に発展してきた経済と商環境としてのまちの進化

人が都市に要求するモノやカネにまつわって、経済の発展とともに都市がどのように発展(直進的発展)してきたのか、実感を伴って理解できました。また、都市が現在までこのように発展してきたことで生まれたメリットとデメリットを整理していただきました。

メリット

①多くの人々にとって利便性が向上

②選択肢の量と幅が拡大

③常に新しいモノやコトに触れられる(更新性)

デメリット

①市民/地域の分断や格差拡大

②居場所やパブリックライフの減少

③環境や持続可能性の悪化

これはまさに〈直進〉型経済により、都市と経済が人の欲求に直接応え続けたことで、実は都市そのものが消費されてきたのではないか、という感覚をおぼえました。

▼キーノートトーク1「地域とともに歩む信用金庫の未来」

イントロダクションのあと、まずは丸茂さんから、金融業界の新しい動きとして「地域とともに歩む信用金庫の未来」と題して、しののめ信用金庫(以下「しののめ信金」)の取り組みについてご紹介いただきました。

全国で人口減少が進むなかしののめ信金にも預金の維持拡大など経営課題はあるものの、持続可能な企業経営のためには、地域の課題(人口減少による経済縮小、若年層流出など)に根本的にコミットする必要があると、企業戦略がシフトしてきたといいます。

そのような考えのもと、しののめ信用金庫は地域に対して様々な取り組みを行ってきました。

・上信電鉄沿線ポスター企画(https://www.tsuguhi.jp/news/jyoshintrain-smalltrip/)

・WEBメディア「つぐひ」の運営(https://www.tsuguhi.jp/)

また営業拠点を持つ前橋市では、県庁所在地であるものの商業や観光の資源に乏しく、中心市街地の衰退などの課題がありましたが、地元出身者によるプロジェクトとして、2020年のホテル「白井屋ホテル」開業を皮切りに、2023年に複合施設「前橋ガレリア」開業、馬場川通りの整備など、まちなかにクリエイティビティあふれる様々な施設やインフラ整備が続いています。

そんななか、営業拠点である前橋営業部ビル(旧前橋信用金庫本店)の老朽化による建替えを検討していましたが、地域の愛着や建物への誇りなどを大切に、建物はリノベーションにとどめ、地域の魅力を高める新しい場をつくるプロジェクトを始めます。このプロジェクトによって、前橋の観光や商業など様々なエリアの中心にある立地を活かし、地域に開かれた場所として、コーヒースタンド、ライブラリーやホールなどを完備した複合施設「つどにわ」(https://www.tsudoniwa.jp/)が整備されました。

.png) 前橋営業部ビルをリノベーションしてできた「つどにわ」

前橋営業部ビルをリノベーションしてできた「つどにわ」

金融機関というセンシティブな情報を扱う、ある意味クローズな印象のある組織が、地域との関係性に関する問いを真摯に解き、自社の建物を地域に開かれた施設として整備したことは、とても興味深いストーリーだと感じました。

▼キーノートトーク2【「売る店」よりも「公共性のある店」が、求められている

続いて塩田さんからは、「〈直進〉でない経済(建築物)」の読み解きとして「パブリック」(=公共性のある)という要素を持つ様々な建築プロジェクトをご紹介いただきながら、その共通項をお話しいただきました。

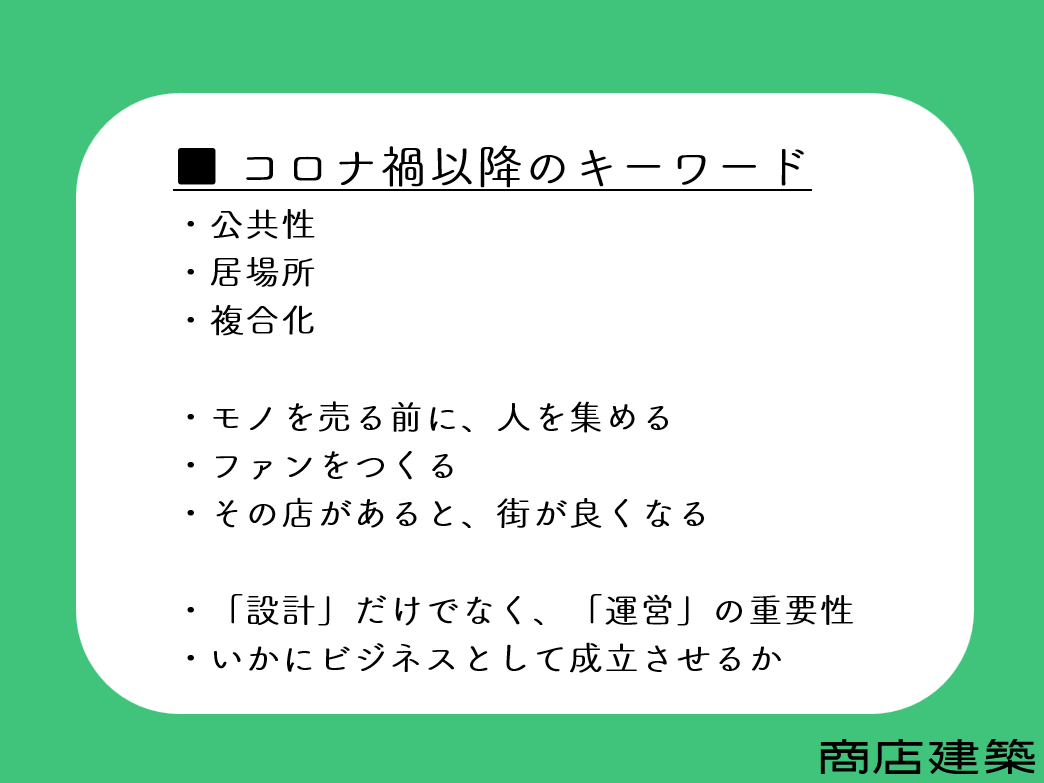

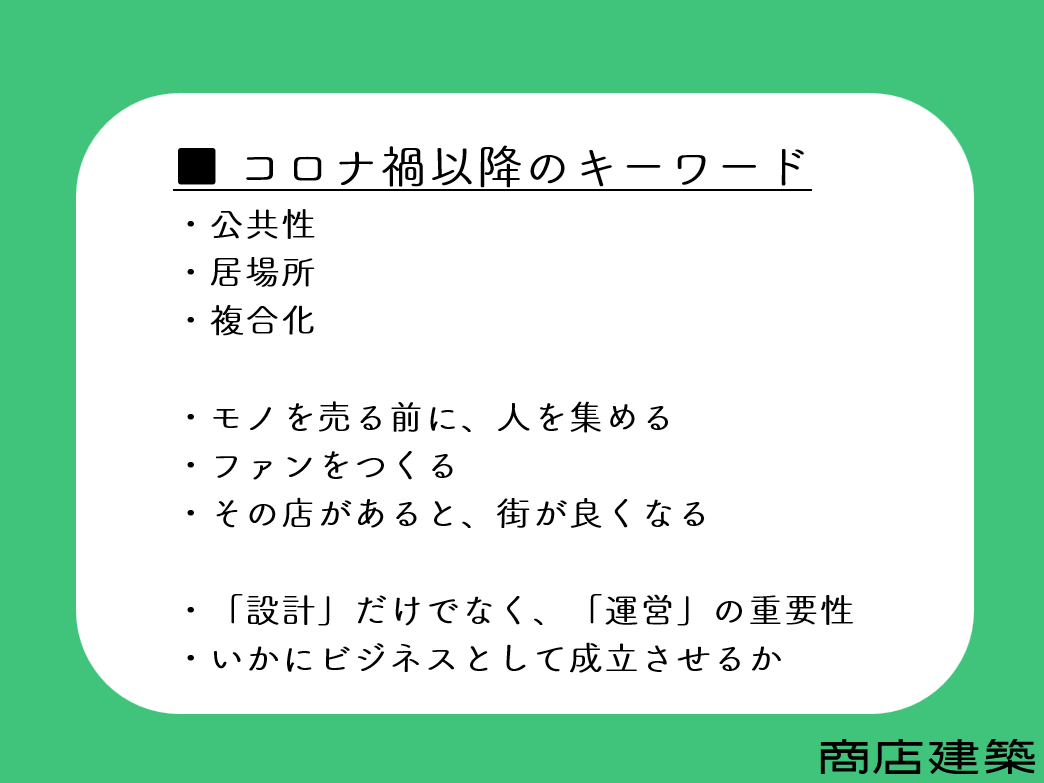

いま商店に求められる公共性・居場所・複合化

いま商店に求められる公共性・居場所・複合化

商業建築のトレンドとして、コロナ禍以降、公共性や居場所、複合化などがキーワードになっており、特に2021年が象徴的だったとのことです。

オルビス表参道(https://www.orbis.co.jp/skincarelounge/)やJINS PARK(https://store-jp.jins.com/b/jins/info/20005/)などの事例をご紹介いただき、人が滞在する、ファンを増やしながらビジネスを成立させることが求められているといいます。

ほかにも下北沢ボーナストラック(https://bonus-track.net/)や立川GREEN SPRINGS(https://greensprings.jp/)などの事例をご紹介いただきました。

また、これらの事例に共通する重要なこととして、施主やプロデューサー、設計者が「個人の意思」を持っていることが大切で、一見大企業のプロジェクトだとしてもその中には必ず個人の意思を表出させる、または個人にオーダーして自由に表現してもらっていて、それはとても大切だといいます。

▼ディスカッション

塩田さんのお話しのあと、ディスカッションに入ります。

▽ビジネスサイドの変化

印象的だったやりとりとして、

・なぜ中長期視点が重要になっているのか

→商品も大量にあるし、短期的に一気に儲けて回収するビジネスが成り立たなくなってきている、ファンになってもらわないとビジネスの基盤が成り立たない。

これは、人口減少やグローバル経済情勢など様々な要因によるものと思いますが、戦後から現在に至るまで量的・文化的にも成熟したことで、〈直進〉だけでない消費に向かう価値感が生み出された側面もあるように感じました。

▽〈直進〉しなかったことの思わぬ効果

・場やまちでの取組みによる変化と未来の兆し

→つどにわができてから、イベントや日常利用で色々な人がいる場所になった。また、色々な事業者が使う場所にもなってきていて、意図しない使われ方やそれに伴うコミュニケーションが生まれ、プレーヤーの幅が広がりつつある。

短期的収益性だけに目を向けないつどにわプロジェクトの成果として、事業者も意図しない空間の使われ方が始まったことは非常に興味深く、またしののめ信金の懐の深さに感銘を受けました。

▼クロージング

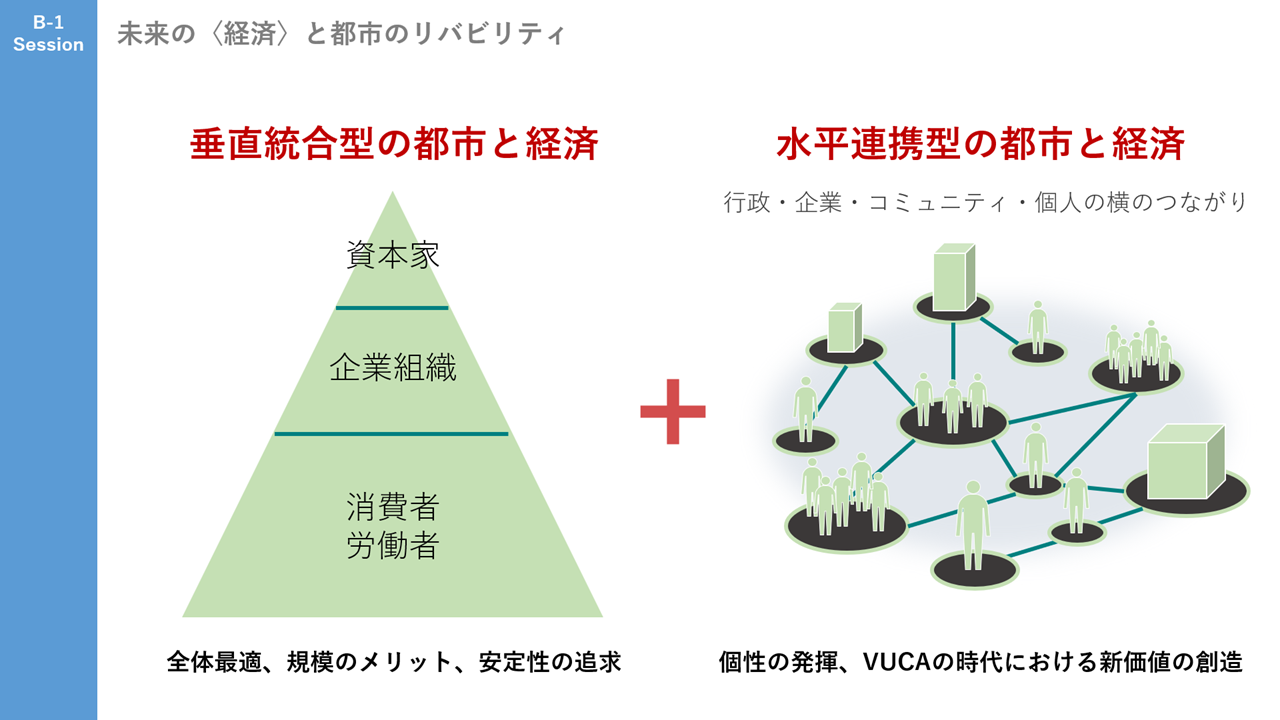

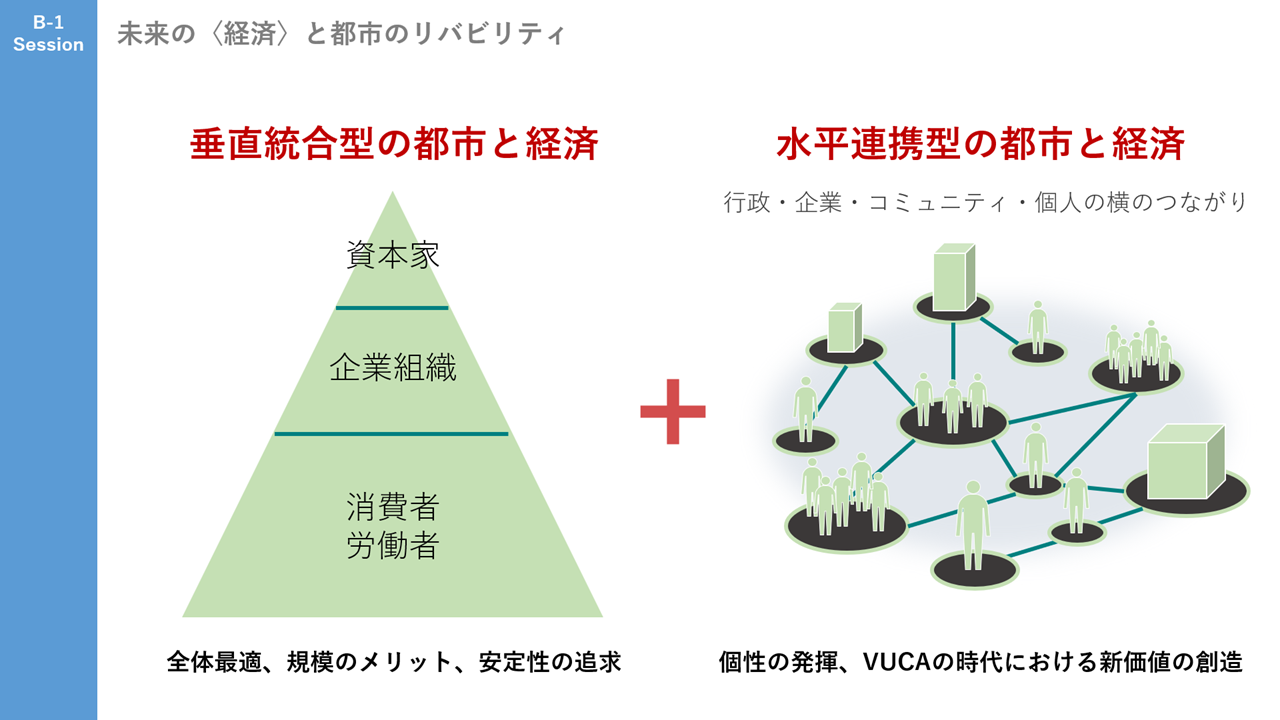

さいごに城さんよりトークセッションのまとめとして、これまでの都市と経済の形態とこれからの関係について整理していただきました。

これまでの都市と経済は、資本家を頂点に企業・消費者(労働者)がある垂直統合型。一方で、規模の大小や資金の多寡によらず、水平連携型の都市・経済が生まれつつあるといいます。

経済・都市・個の新たな形態

経済・都市・個の新たな形態

この形態では、それぞれの個と個が「共感」によってつながる必要があり、そのためにも共感を生み育てるための場のデザインが重要になる、そういった場がたくさんある都市こそ、リバビリティが豊かな都市なのではないか、というまとめをいただきました。

今回のセッションでは、〈直進〉でないプロジェクトが生みだす価値と、それが都市の中で求められていることが紹介されました。また、都市・経済の構造が「個の意思」が表出する形に変化することで「共感」を生むデザインや空間の好事例が生まれています。

リバビリティが豊かな都市には、〈直進〉ではないからこそ「個の意思」の表出とそれへの「共感」があふれていて、関わる人はそういう空間を使って必要なだけ自己表現できるのかもしれません。・・・すごく楽しそう!

.png)