【Event Report】サステナブルシティ・サミット5 〜 A-2セッション

2025年9月6日、サステナブルシティ・サミット5、「まっすぐではない〈経済〉がひらく、都市の新たな風景」を開催しました。本サミットは、ビジネスとまちづくりの両側面からサステナブルシティを考える場として、セッションを同時多発的に開催するものです。

■A-2セッション「Rewilding TOKYO〜都市と自然における接続点〜」

A2セッションでは「都市の再野生化」をキーワードに議論を展開しました。自然環境を基盤とした場をデザインしている実践者を招き、背景にある思想や都市における自然・経済・社会へのアプローチについてお話を伺いました。

モデレーターは東北大学ネイチャーポジティブ発展社会実現拠点の小田切さん。ゲストは、NPO法人グリーンズの植原正太郎さん、NPO法人Green Connection Tokyo/NPO birthの佐藤留美さん、株式会社NEWPARK/Comoris DAO合同会社の渡辺英暁さんの3名です。

▼イントロダクション「都市の再野生化における各登壇者の取り組み事例」

▽なぜ今、「都市の再野生化」を考えるのか?

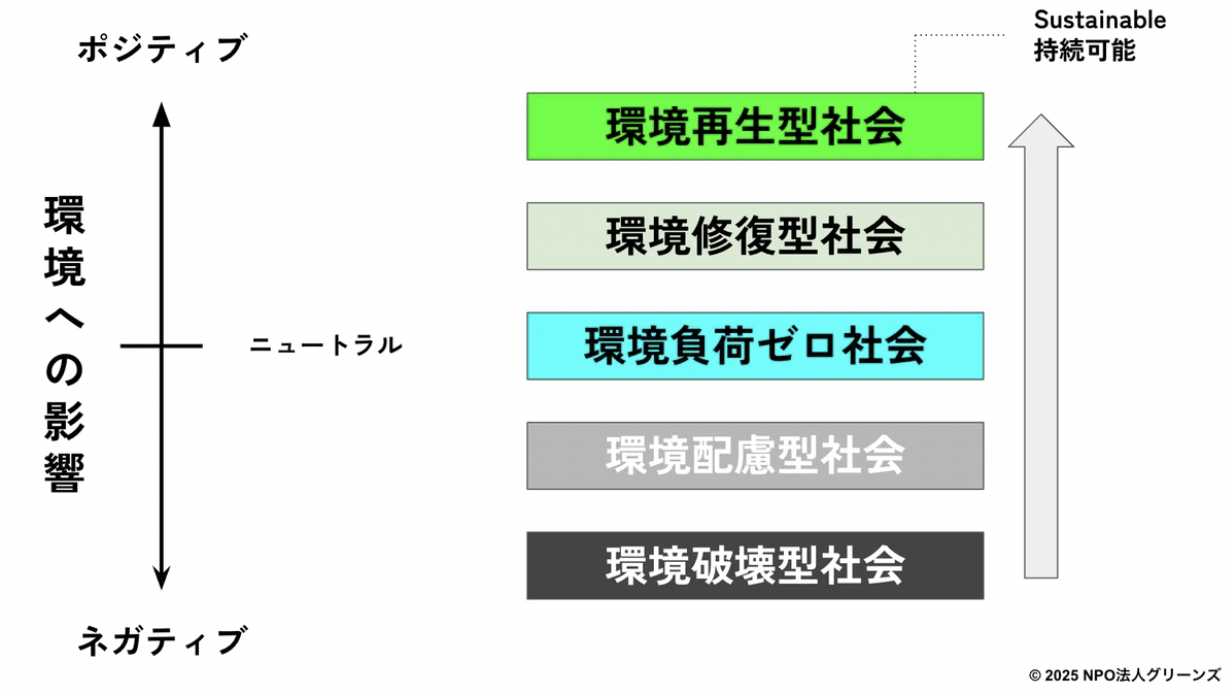

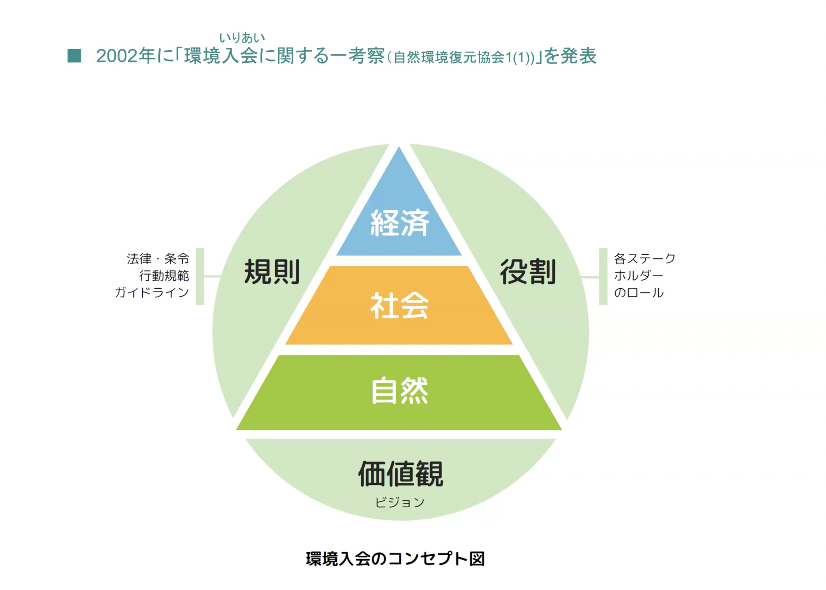

植原さんからは「リジェネラティブ」の概念や歴史的背景、現在の課題について説明を頂きました。再野生化の実現に向けて、経済や社会が自然を搾取するのではなく、再生することで持続可能な経済社会を築いていく必要があります。ロンドンではビーバーの再導入や金融街の再野生化ガーデンなど、多様な取り組みが始まっている事例を紹介頂き、日本の都市においても、自然と人が共生するための健やかな社会を目指すことが重要であると語られました。

▼キーノートトーク1「みどりがまちを育み、人と自然が共にある社会」

続いて佐藤さんからは、日本の都市における「みどり」の可能性が示されました。東京は山・川・海・島を抱えた稀有な都市であり、かつては人と自然が共生する「エコシティ」だったと指摘。みどりには人を集め、経済や健康、創造性にも波及効果をもたらす力があります。現在は人と自然の接点が薄れつつあるものの、パークマネジメントにおける公園管理や、江東区のポケットエコスペースなど、多様な緑化とその活用が進んでいます。都市におけるみどりが経済/社会において多様な価値を生み出す可能性について詳しくお話し頂きました。

▼キーノートトーク2「都市の隙間が人と自然を豊かに繋ぐ」

最後に渡辺さんからは、Comorisによる「アーバンシェアフォレスト」の取り組みが紹介されました。空き地を活用して小さな森をつくり、在来植物の植栽や朝食会、コンポスト実験などを通じて地域とつながる新しい都市の森のあり方を模索しています。排他的にならない、既存のコミュニティ同士を繋ぐ「セミパブリック」な場づくりを通じて、都市に森をつくる人を育てることの重要性をお話し頂きました。地方と都市を往復しながら専門知識を共有する仕組みやweb3を活用した展開にも挑戦しているとのことでした

▼ディスカッション「人と生き物の距離を捉え直す為の接点づくり」

現在の自然活動の参加は、意識の高い人に限られ、虫や落果などネガティブ要素で広がりが制約されがちな現状があります。植原さんは、人間の「心地よさ」の許容度を広げる必要性を指摘。佐藤さんは「毛虫」の例を挙げながら、正しい知識と体験によって分からなかった生物への理解を深めることの重要性をお話しされました。

渡辺さんは、comorisに住み着いた蛙のエピソードを紹介し、森を通じて生き物との関わりによって生まれたエピソードを伝えることが自然観を変える契機になると話しました。都市の再野生化は、空間だけではなく人の心にも適切に余白を創ることで、自然がしたたかにに育まれていく可能性を秘めています。人が体感値をもって自然や生物と関われる接点のデザインが重要なようです。

▽再生における時間軸とデータの可視化の重要性

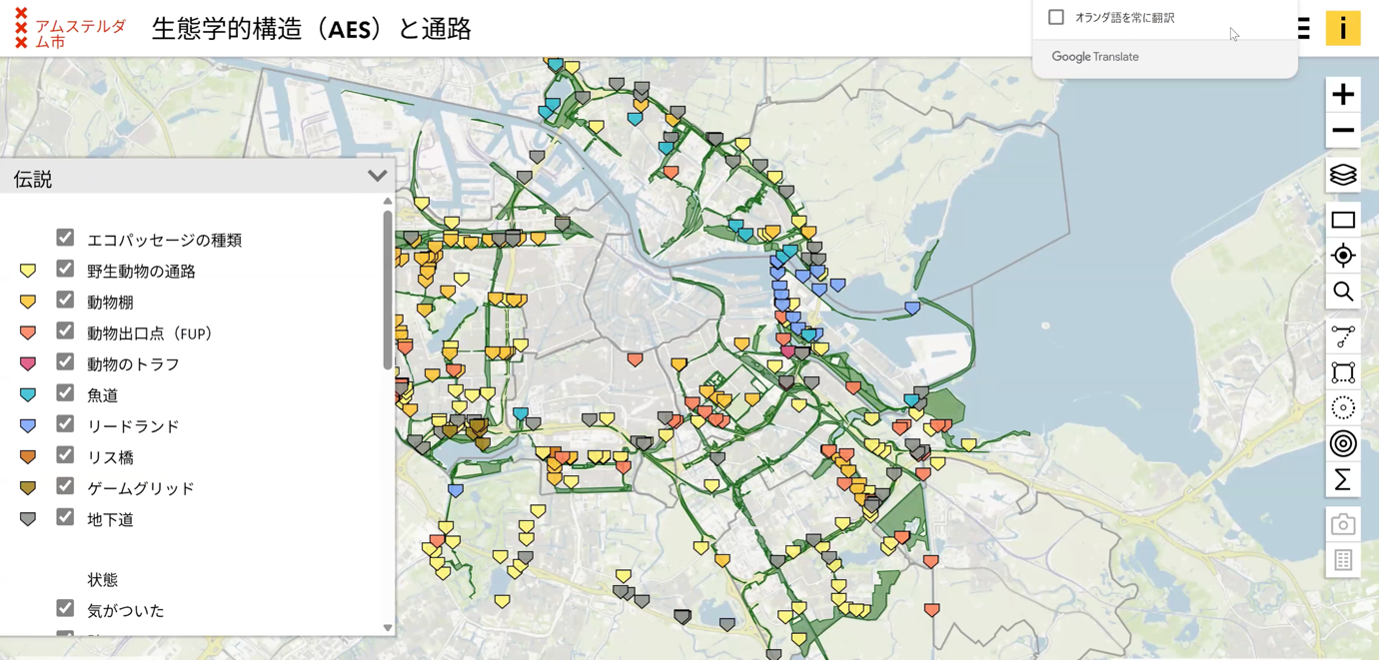

次に、「再野生化の変化はいつ感じられるのか」が論点となりました。植原さんは、アーバンファーミングが2018年から現在までの7年間で大きく広がった事例を紹介し、自然を活用した民間の取り組みも、近い将来当たり前に都市開発の計画内容に反映される可能性がある旨を語りました。佐藤さんは、東京都の自然史博物館構想や「ネイチャーポジティブ」の広がりを挙げ、確実に価値観が変わってきている体感を話し、欧州で実働している、“生物学的構造と通路”についてのデジタルデータを共有頂きました。

生物と人間が共存していくため情報開示が重要である旨、またその情報を人間が大切だと感じる意識が、これからの日本で育まれていくべき要素であると述べました。渡辺さんは、NYCでの樹木データ化の事例を紹介し、市民が体感を持って関われる仕組みが重要である旨を指摘。自然を数字で可視化しオープンソース化することが、人が実感をもって自然に入り込んでいくための重要な鍵になる可能性についてお話し頂きました。

▽再野生化においての経済モデルの模索

最後に、小田切さんから「都市で自然活動を持続可能にするために経済的利益をどう生み出すか?」という問いが投げかけられました。

佐藤さんは、近年になってようやく「自然共生社会」という考え方が広く認識されるようになってきたと感じているそうです。企業や行政の注目が集まり、収益化の兆しも見えてきたと指摘。欧州では市役所がランドスケープデザイナーやエコロジストと連携する事例もあり、日本でも自然を生かす専門家たちが、今後さらに活躍の場を広げていく未来があるのではないかと、明るい展望を語りました。渡辺さんは、comorisを実働する中で、自社で資金を捻出しながら場を運営するケースや、企業の土地を活用し管理費を受け取りながら活動を広げる事例など、多様なモデルの共存が可能である旨を説明。正解的なビジネスモデルを探すのではなく、複数のモデルが共存できることが、再野生化における新しい経済の形と必要であると話されました。

最後に植原さんからは、「再野生化とは経済に新しいルールを設けること」だと話しました。収益のみを追うのではなく、イギリスの生物多様性クレジットの様に、毀損した生物や自然に対してオフセットしていくことも選択肢として必要。経済的な意思決定を行う際にも、自然や生物の価値を考慮し、利益の分配や循環の仕組みを見直すことが重要になっていきそうです。意思決定の選択肢を増やすことで、進みすぎてしまう経済のスピードを緩やかにする可能性が、都市の自然にはあるのかもしれません。

▼まとめ

議論を通じて、都市の再野生化を進める上で重要な点として下記の3つが挙げられました。

1. 人々の価値観を変える教育・体験の設計

2. 野生化を可視化しデータを共有する仕組みづくり

3. 多様な経済モデルの共存

自然はすでに都市の隙間で再生を始めています。まずは、身近にある小さな自然や生物目を向けること、人が適度な距離感で関わっていくことが、都市の再野生化に向けた第一歩となります。そうして育まれていく自然や生物が、将来的に私たちの社会のあり方を見直すきっかけにもなるのかもしれません。

ご登壇者の皆様、そしてセッションにご参加頂きました皆様、誠に有難うございました!