レポート

【Event Report】ウォーカブルなまちを「はかる」 〜 ココロとカラダが幸せになるまちづくり

10月2日、シティラボ東京では「環境デザイン×フットケア」という少し意外な切り口からウォーカブルを考えるセッション「ウォーカブルなまちを「はかる」〜ココロとカラダが幸せになるまちづくり」を開催しました。オンライン・オフライン合わせて43名が参加し、「歩く」という行為を通じて都市や暮らしのあり方を見つめ直しました。

1.なぜ「カラダ」と「ココロ」から考える?

「ウォーカブル」は、まちづくりの分野ではすでに馴染み深い考え方ですが、社会的に広がりを見せ始めたのは、国土交通省が「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」で「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を提唱した2019年ごろからでしょうか。現在、全国397都市が「ウォーカブル推進都市」に賛同し(2025年9月末時点)、その動きは大都市だけでなく地方都市や小規模都市にも広がっています。

この設定には二つの背景があります。一つは「足のトラブル」という身体的な問題です。空間デザインの分野では「歩きやすい」「歩きたくなる」環境づくりが語られますが、そもそも「歩きに出かけられない人」が居るという現実があり、原因の多くは「足」にあるようです。この問題に対して都市はどう答えればよいのでしょう。

2.なぜウォーカブルが必要なのか?|一ノ瀬友博さん

まず、書籍『ウォーカブルなまちを評価する』の基礎となった研究プロジェクトを率いた一ノ瀬友博さんより、ウォーカブル研究の全体像や研究に至った思いを伺いました。

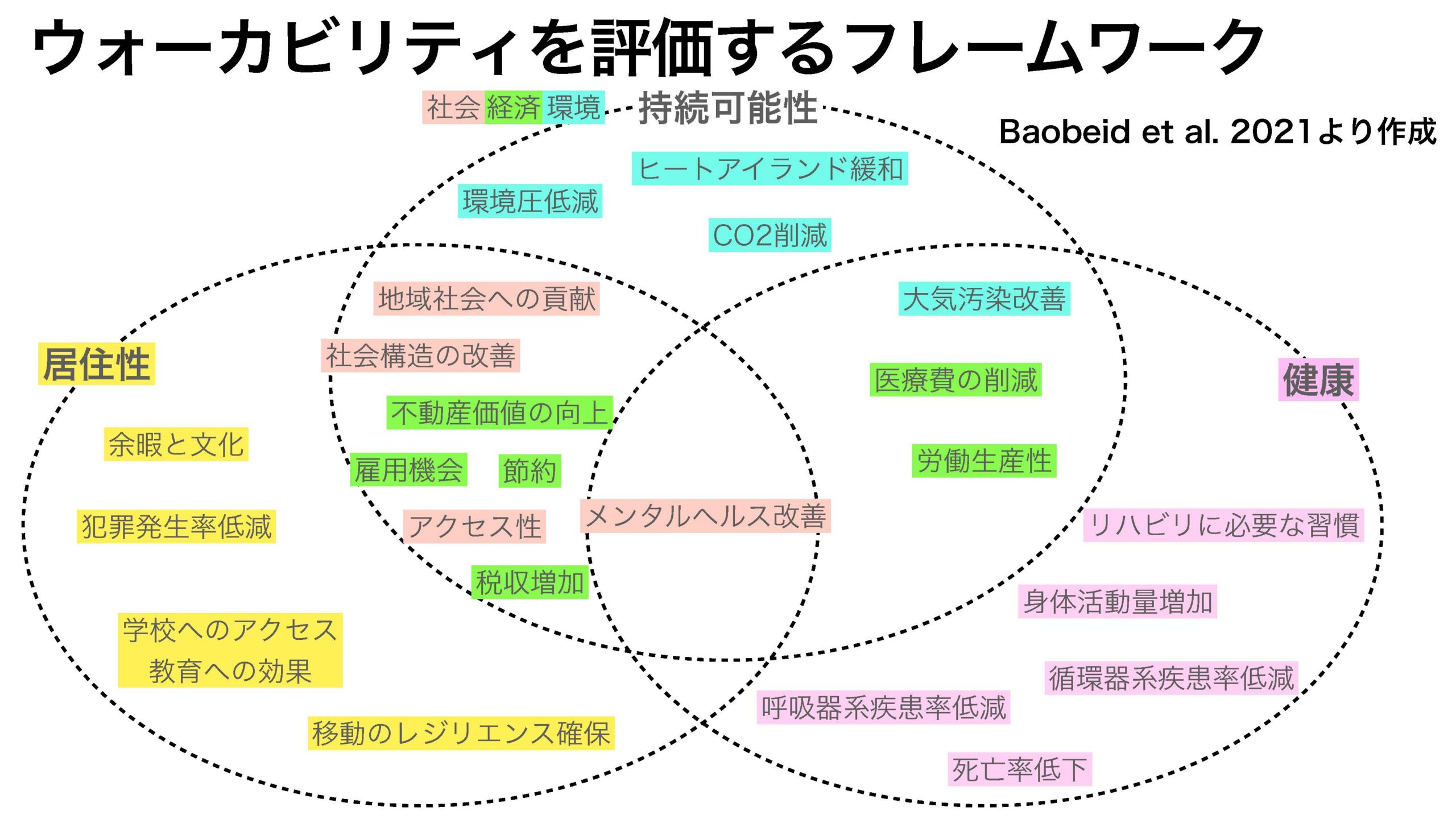

▼ウォーカビリティを評価するフレーム

本研究は「ウォーカブル・シティ評価手法の開発」をテーマに始まりました。世界中で多様なウォーカブル指標が提案されるなか、それらを統合する評価軸を確立したいという思いも当初はあったとのことです。

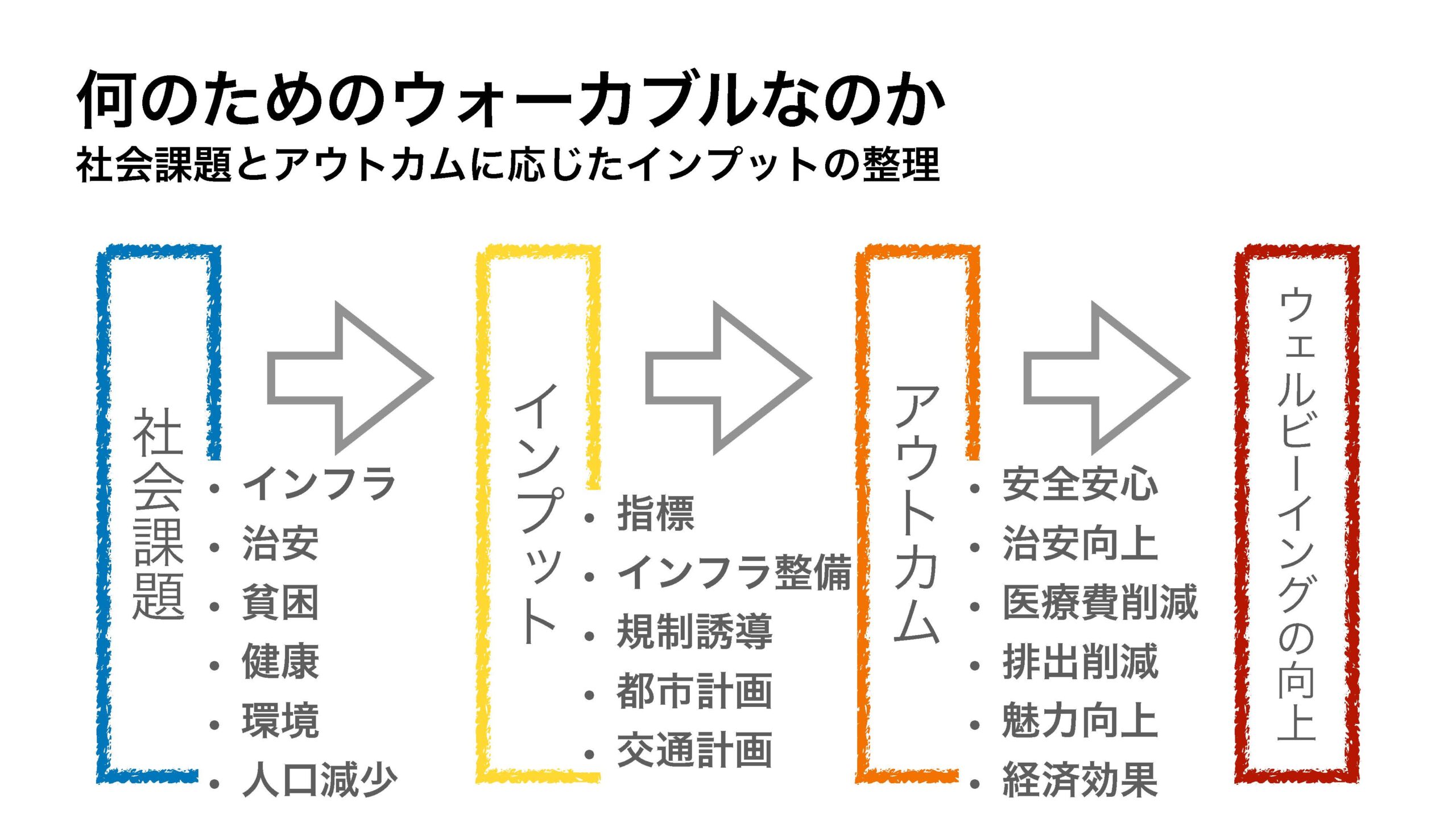

▼なんのためのウォーカブルなのか

研究の開始時期はちょうどコロナ禍と重なり、人々の「移動」そのものが見直されました。研究グループでも「そもそも、なぜウォーカブルが必要なのか」という議論を繰り返し、地域が抱える「社会課題」を起点に、インプット(整備・政策)とアウトカム(安心、安全、健康など)の関係を整理しました。

▼理想的な交通社会の中核に「ウォーカブル」

国際交通安全学会は1974年、モータリゼーションによる事故や公害の深刻化を背景に設立されました。設立50周年を機に発表された「IATSS VISION 2024」では、理想的な交通社会を「持続可能性」「モビリティ」「ウェルビーイング」の三要素から捉えました。「ウォーカビリティ」はそれらをつなぐ中核に位置付くと言えるでしょう。

3.カラダから見たウォーカブル〜フットケアからはじめよう|山下知子さん

続いて、個人の「カラダ」に焦点を当て、ライフロングウォーキング推進機構(LLW)の山下知子さんが登壇。生体医工学や医療情報学といった分野からフットケアやコミュニティづくりを通じて生涯歩ける社会「OFF LIMIT」を目指す取り組みを紹介しました。

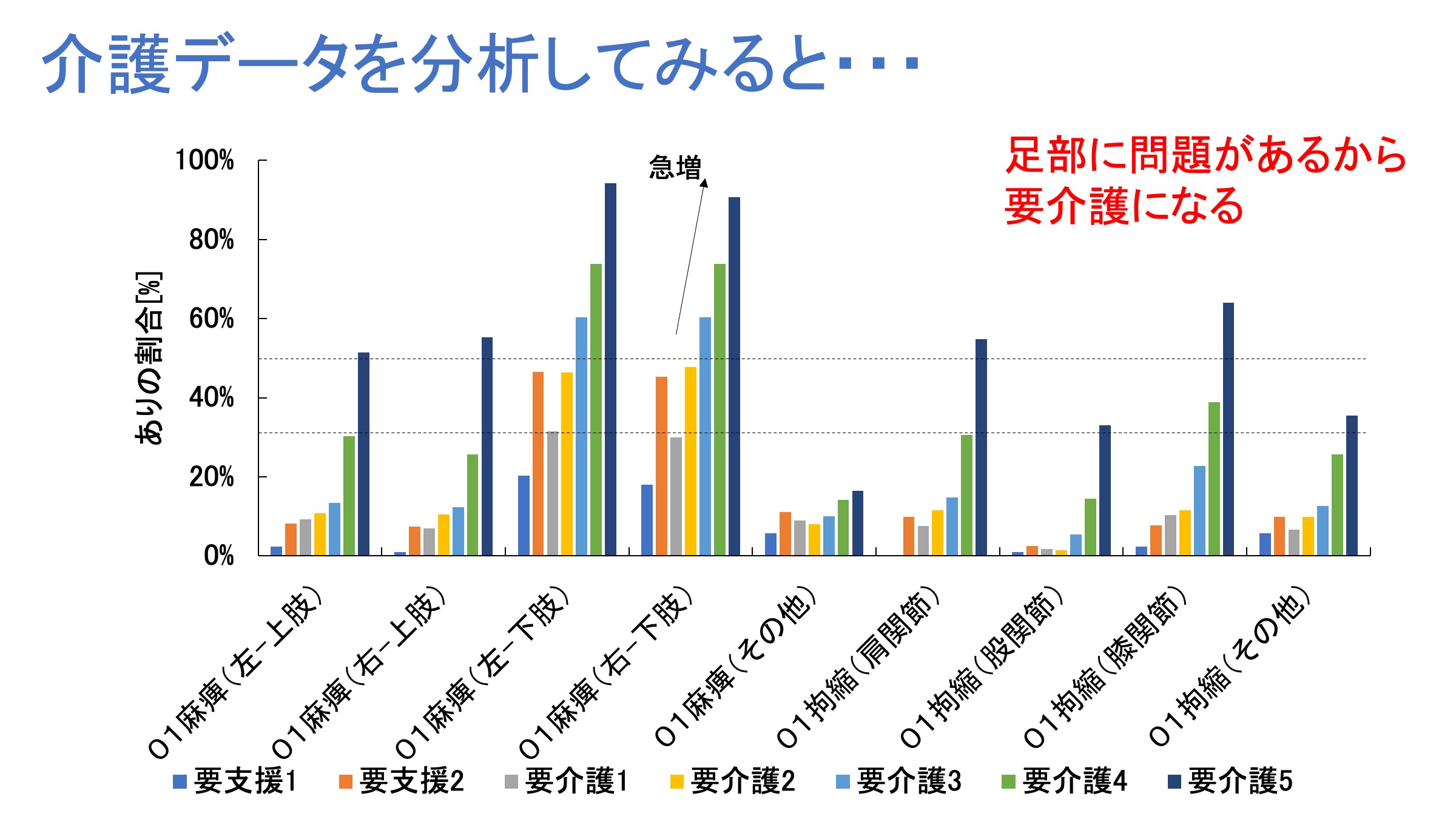

▼足の問題はウォーカビリティの隠れたボトルネック

要介護の原因第3位は「骨折・転倒」、要支援の第1位は「関節疾患」。これらの多くが足に関係しています。さらに、巻き爪や厚くなってしまう爪、逆さに生える爪など、爪のトラブルが歩行を妨げる要因となっています。中高年の60%以上、フレイル・要介護高齢者の80%以上が足や爪の問題を抱えているとのことです。

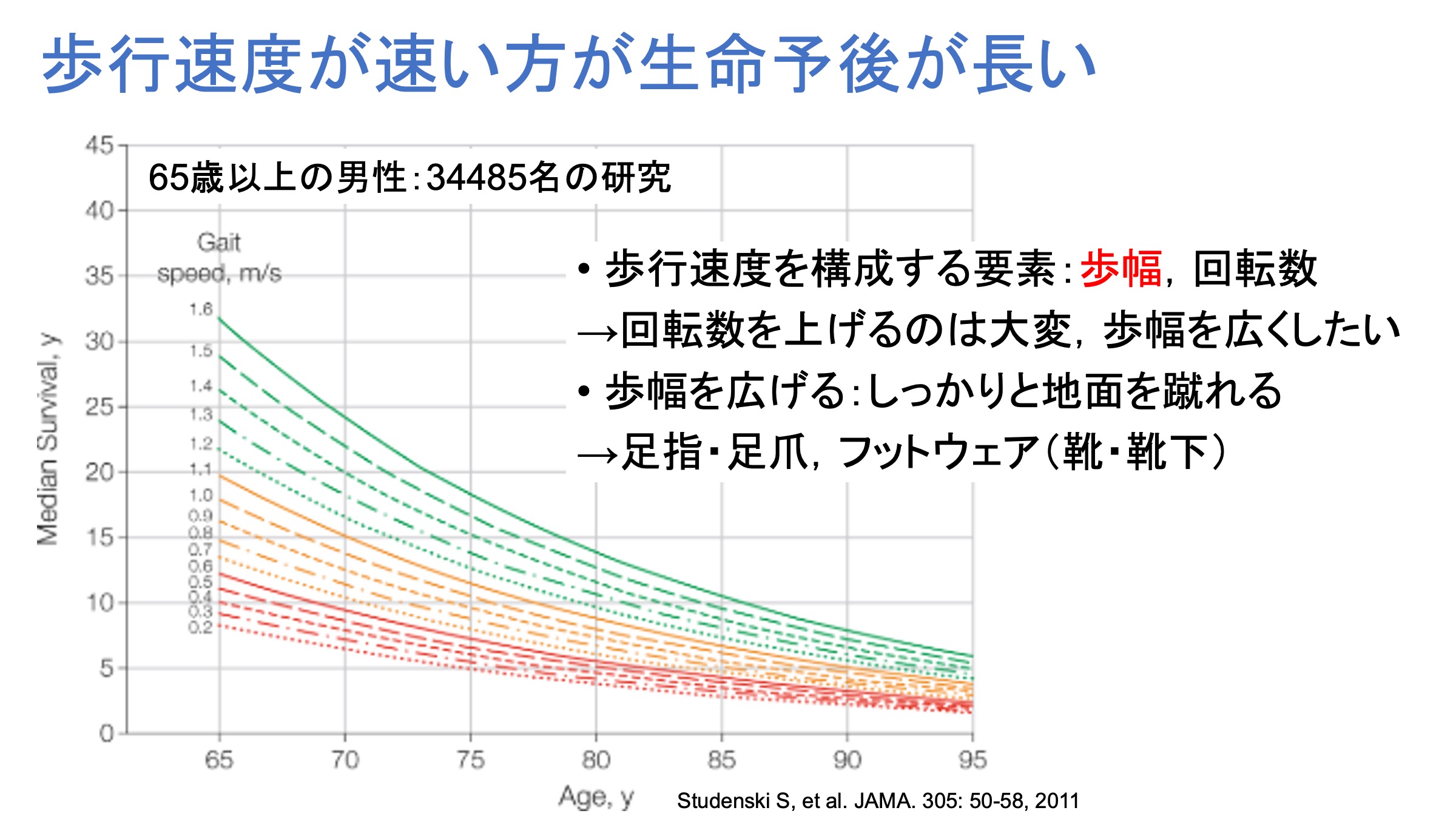

▼フットケアはウォーカビリティを支える見えない基盤

LLWでは、巻き爪の改善をはじめ、足浴や保湿ケアといったフットケアの推進、スマートフォンで足の骨格を3D計測する技術の開発などテクノロジーの活用と行った取り組みを行っています。フットケアにより半年ほどで歩行速度や歩幅が改善するケースが多いようです。歩行速度(特に歩幅)は、都市空間で簡易的に健康状態を測る指標としても有効になりそうです。

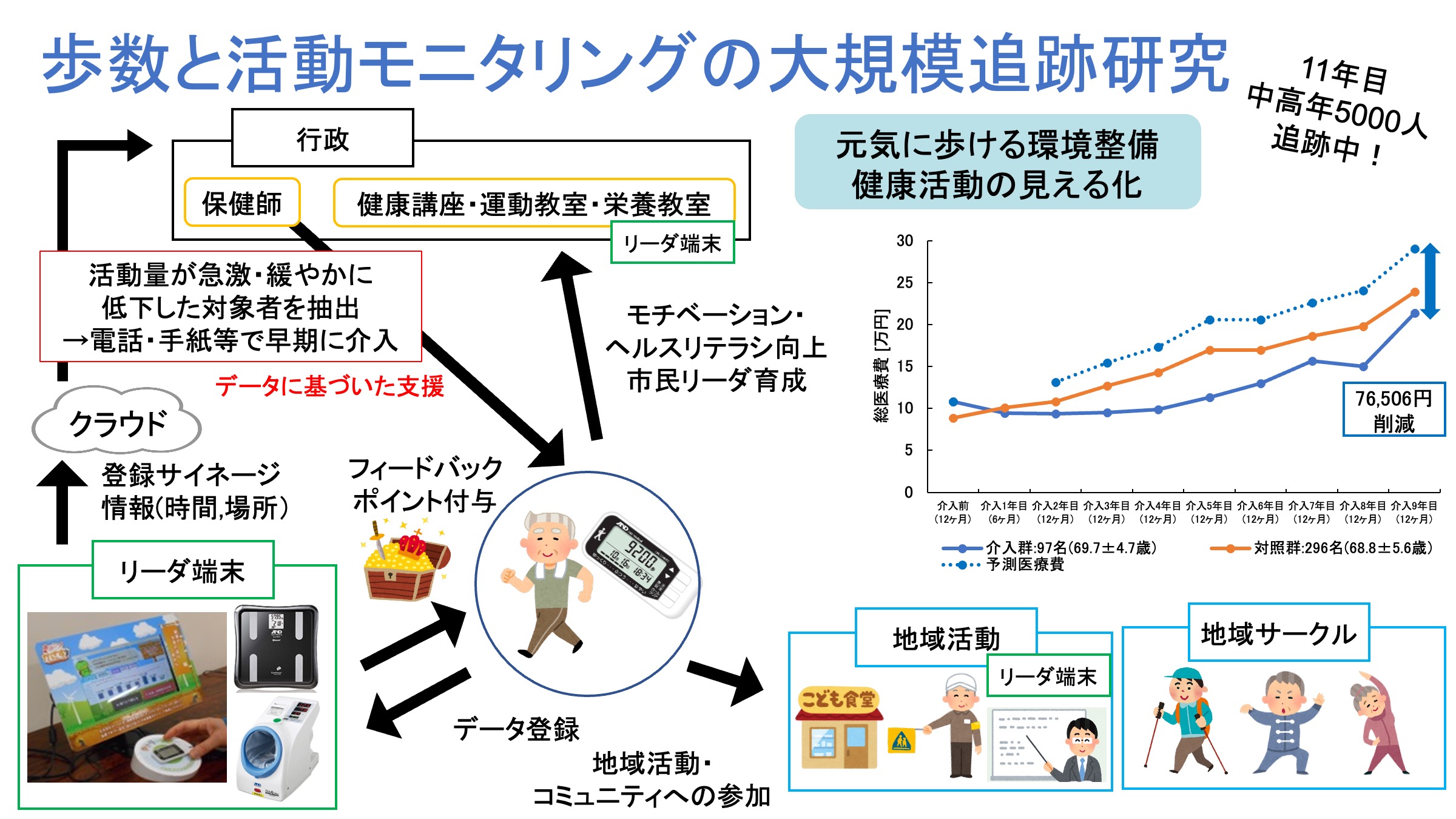

▼歩きたくなる地域の仕組みづくり

さらに、実際に歩行活動を促す取り組みとして、上山市(山形県)や加茂市(新潟県)、志木市(埼玉県)などとの連携により歩行活動を可視化する端末や健康ポイント制度を導入。ウォーキングコミュニティづくりと効果測定を行ってきています。11年間にわたる5,000人の追跡調査では、医療費を年間1人あたり約7.6万円削減できたという結果も示されています。都市全体で見れば、非常に大きな効果となります。

4.ココロから見たウォーカブル〜人が寛容になるデザイン|岩崎寛さん

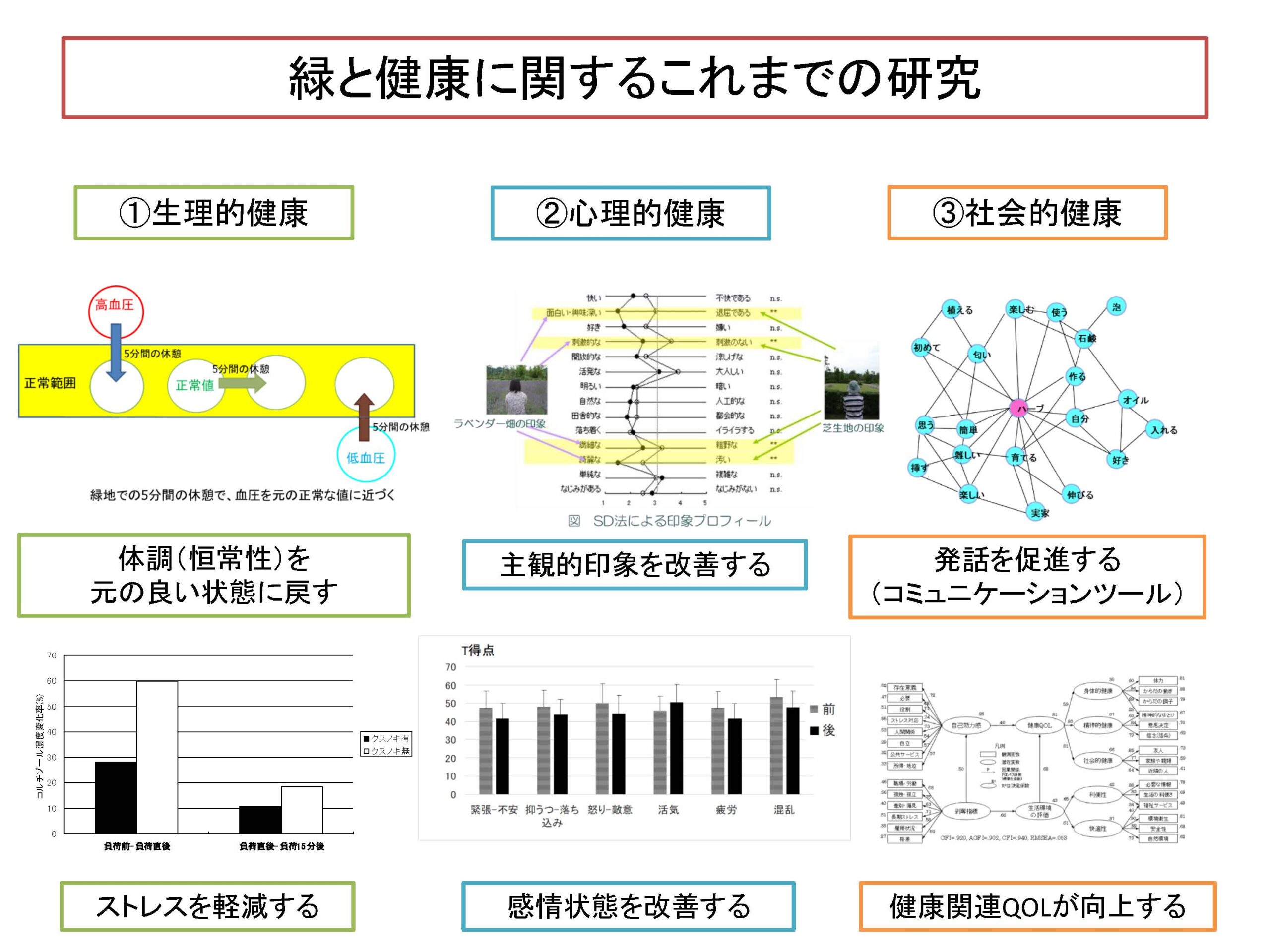

続いて、環境健康学や緑地福祉学の研究成果を実際の環境デザインに活かす岩崎寛さんが、緑との関わりと心身の健康の関係について紹介を行いました。

▼緑と健康、多面的な効果

岩崎さんは、WHOが提唱する3つの健康「生理的・心理的・社会的健康」と緑の関係を研究しています。緑とのふれあいは、身体の回復やストレス軽減(生理的健康)、感情の改善(心理的健康)、人との交流促進(社会的健康)など多様な効果をもたらします。

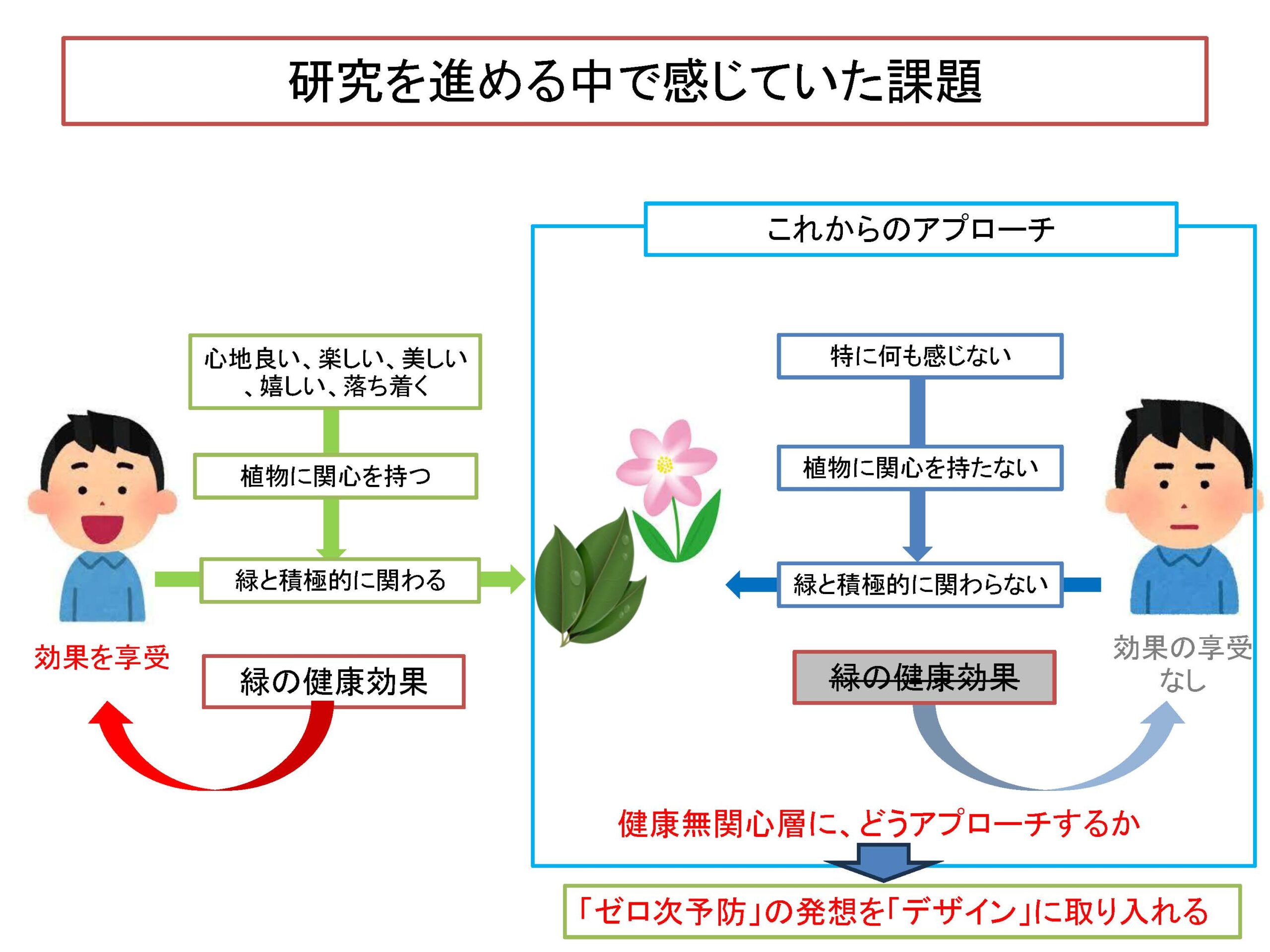

▼ゼロ次予防という考え方

このような健康無関心層へのアプローチとしてたどり着いたのが「ゼロ次予防」という発想をデザインに取り入れることでした。ゼロ次予防とは、厚生労働省の「健康日本21(第2次)」で提唱された、健康格差の縮小や健康寿命の延伸を目指す新たなアプローチです。1次予防が健康によい生活習慣により病気を予防する「個人の努力」であるのに対し、いわば「ついやってしまう(参考:A-1セッション)」取り組みを促す考え方です。この発想を取り入れ、緑と関わるデザインを普段の生活の中に取り入れ、人を自然と健康へ導く取り組みをしています。

▼ゼロ次予防を取り入れた環境デザイン

千葉東金道路・野呂PAでは、利用者が必ず通る動線上に緑地を配置して、自然に緑と接点を持つように設計しました。施工後の利用調査では、「怒り・敵意、混乱、抑うつ・落ち込み」といった感情が改善されました。これらの感情改善は、あおり運転の予防に効果が期待されます。

その結果、例えば、高齢者と子どもたちがハーブの管理について相談する、ゴミの不法投棄に対して地元中学校がアクティブラーニングで防止策に取り組むなど、地域住民の交流や教育活動にもつながり、緑を介した新たなコミュニケーションが生まれました。このようにゼロ次予防のデザインは、社会的健康の向上にもつながっています。

5.ディスカッション

3名の発表を踏まえ、ウォーカビリティを「カラダ」「ココロ」「制度・環境」の視点から議論しました。

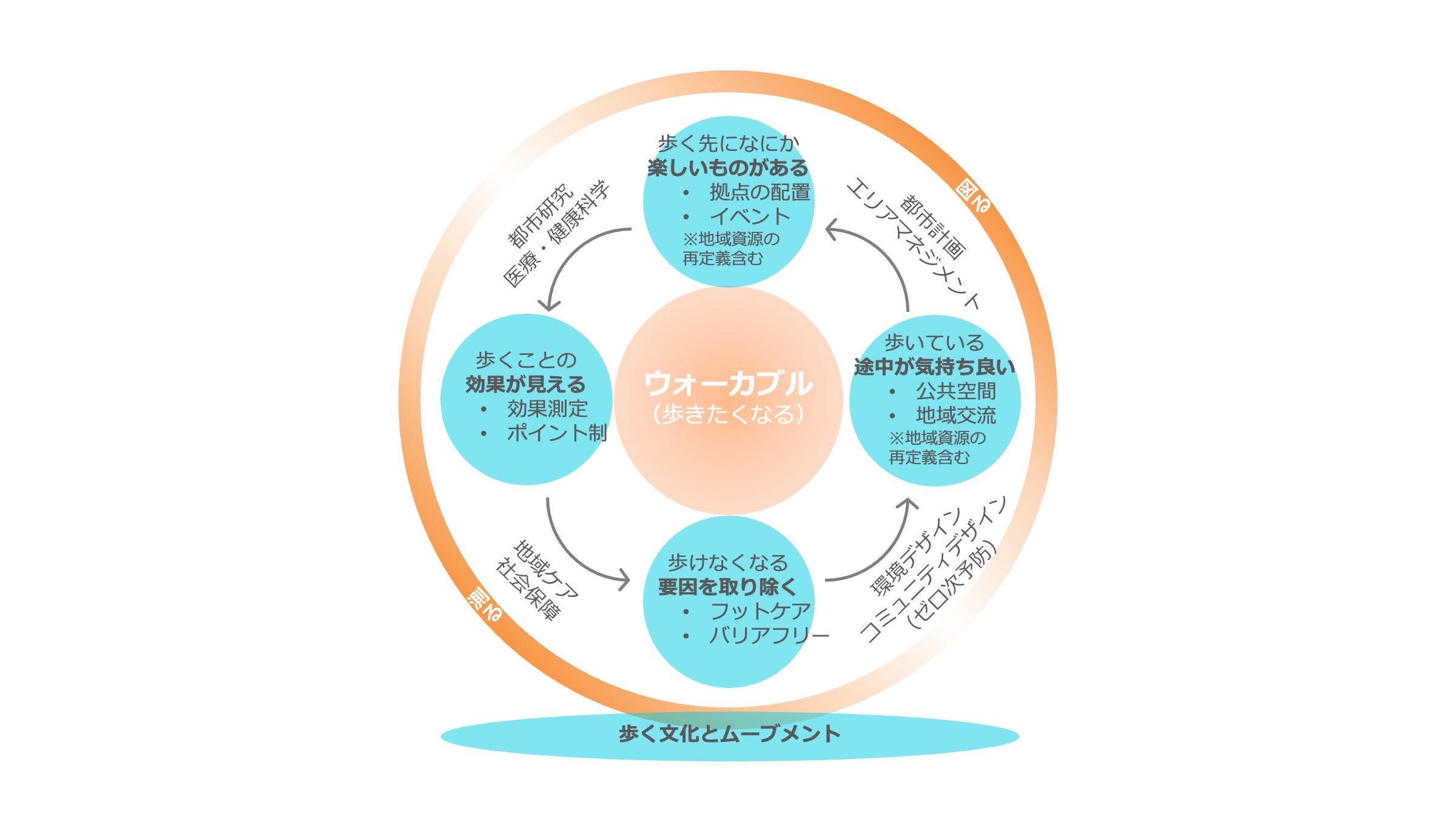

▼個々の「ひと」に着目して考える

「歩行者」という一般化された存在ではなく、一人ひとりの身体や心理状態に寄り添うことで「カラダ」と「ココロ」に自ずとアプローチが届いていくように思えます。足のトラブルによる「出たくない」原因を取り除くことはもちろん、その先に「出かけたい」きっかけをつくることが大事です。広い歩幅を促す空間デザイン、歩く動機を生むイベントの開催、目的となる拠点の配置など、健康にアプローチする多様なアイデアが挙げられました。

▼社会制度と空間整備の両面からゼロ次予防を支える

緑環境と健康に関する社会制度としては、ドイツの「気候療法(クアオルト)」が参考になります。自然環境を健康増進に活用する仕組みで、保険適用も可能となっているそうです。上山市ではこの手法を取り入れた健康ウォーキングを推進中です。

▼まちの使い方と資源を見直、持ち寄る

歩きたくなるまちづくりは、空間整備だけではなく地域資源の再編集による方法もあります。上山市ではスーパー店内を歩いてもポイントが貯まる仕組みを導入して豪雪の冬季でも歩く動機を継続。千葉市の花園公園では、子どもが高齢者のために花を植えることで、地域のおばあちゃんが仏壇に供える花を採りに一日一回公園に来る(歩行の目的地へと変化する)といった動きが生まれています。

6.幸せなウォーカブルを実現するためにまちができること

ウォーカブルな「まち」は、ウォーカブルな「ひと」がたくさん居るまちとも言えるでしょう。「ウォーカブル」は語り尽くされたテーマと思われがちですが、「カラダ」と「ココロ」という個人の視点に立ち返ることで、新たな課題と可能性が見えてきたように思えます。セッションをふまえ、以下のような4つのポイントを仮説的に整理してみました。

①歩けなくなる要因を取り除く|「歩きたくなる」ためには、まずカラダレベルで「歩ける」状態にするための基礎的な取り組みが必要です。フットケアやバリアフリー化といった取り組みが既に行われていますが、地域ケア体制や社会保障など制度的にも発展の可能性がありそうです。

カラダとココロ、個人と地域はつながっています。空間デザインとフットケア、一見異なる領域を結びつけた今回の対話を通し、色々な専門分野をつなげていく先に本当のウェルビーイングが見えてくる予感もしてきました。

その際に、「ウォーカブル」は、やはり都市の多様な要素をつなぐ“要”となるキーワードですし、まだまだ多くの要素を結びつける可能性がありそうなことを再確認できた場ともなりました(参加者には国土交通省でウォーカブルを推進していた方も居たのですが「新しい発見があったし、まだ色々と出てきそう」との感想もいただきました)。

文:平井一歩